Von Hitler vertrieben, durch Briefe vereint

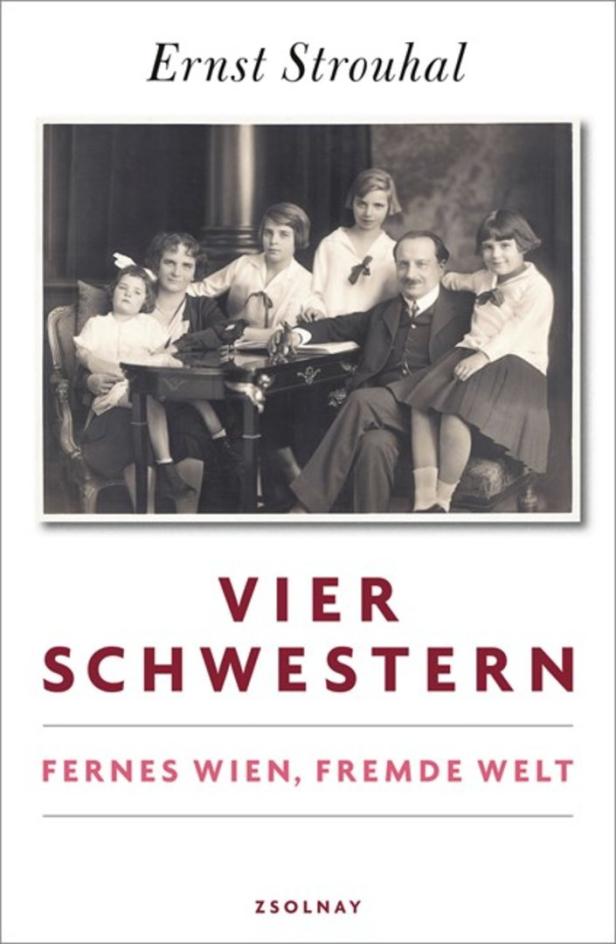

Seltenes gemeinsames Familienfoto: Susi, Mutter Irma, Friedl, Gerda, Ernst und Ilse Benedikt, 1927 (v.li.)

Am Himmel 55 zogen oft Gewitterwolken auf. Wenn es schwierig wurde mit den Geschwistern oder der strengen Mama, dann legte sich die Jüngste zum Hund unter den Fliederstrauch.

Und es wurde oft schwierig in dieser Familie, die nach außen hin so geschleckt wirkte. Man residierte an feiner Adresse in der Grinzinger Himmelstraße, hatte ein halbes Dutzend Hausangestellte, Vater Ernst Benedikt war einer der angesehendsten Journalisten der Republik. Doch das großbürgerliche Idyll täuschte. Entweder rauften die Töchter oder die Eltern miteinander, nicht selten alle gleichzeitig. Der Vater war gestresst, die Mutter notorisch mit Sparen beschäftigt. Erster Klasse Zug fahren? Nur für Erwachsene. Die Kinder fuhren dritte Klasse, aus Prinzip.

Zwischen den Schwestern gab’s täglich Zornausbrüche. Erst in den Briefen, die sie einander schickten, als die Familie von den Nazis auseinandergerissen wurde, wuchsen sie zusammen. „Ohne Hitler und die Vertreibung aus Wien wäre die Familie wohl explodiert“, wird die Jüngste später schreiben. Und doch, liest man in einem Brief ihrer Schwester Friedl an die Eltern, die „geliebten alten Schweinchen“, war’s „eine Kindheit voller Glück und Verrücktheiten“.

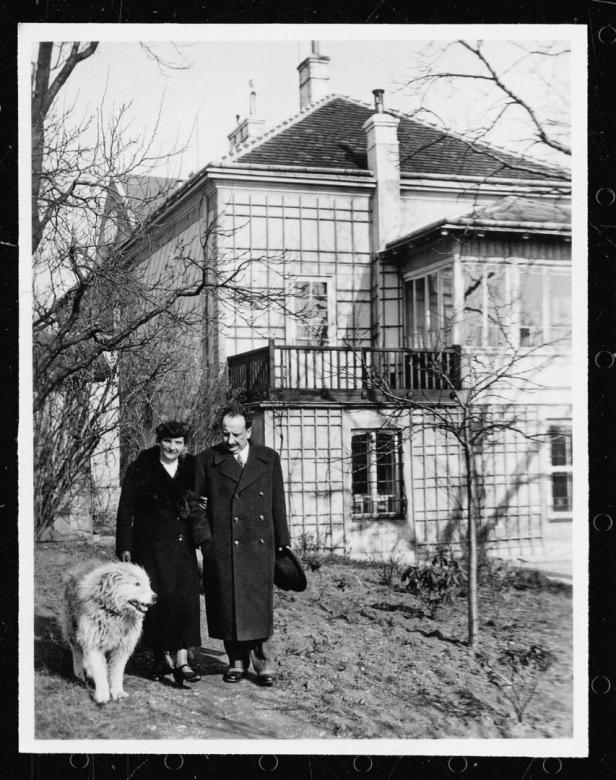

Irma und Ernst Bendedikt mit Lieblingshund Fedia vor dem Haus in der Himmelstraße 55, Ende der 1920er Jahre

Der Publizist Ernst Strouhal hat aus mehreren Jahrzehnten Briefwechsel seiner Tanten und seiner Mutter ein Familienporträt geformt, das natürlich auch ein Stück Zeitgeschichte ist. Gerda, Friedl, Ilse und Susanne waren die Töchter des Journalisten Ernst Benedikt und die Enkelinnen von Moriz Benedikt, dem berühmten Herausgeber der Neuen Freien Presse. Nebenan lebte Elias Canetti, der die Töchter sehr genau wahrnahm. Vor allem Friedl, später als Schriftstellerin unter ihrem Pseudonym Anna Sebastian bekannt. Canettis Beziehung zur jungen Friedl, die er seine „Schülerin“ nannte, wurde von seiner Frau Veza geduldet. Aber das ist wohl eine andere Geschichte, die hier nur angedeutet wird.

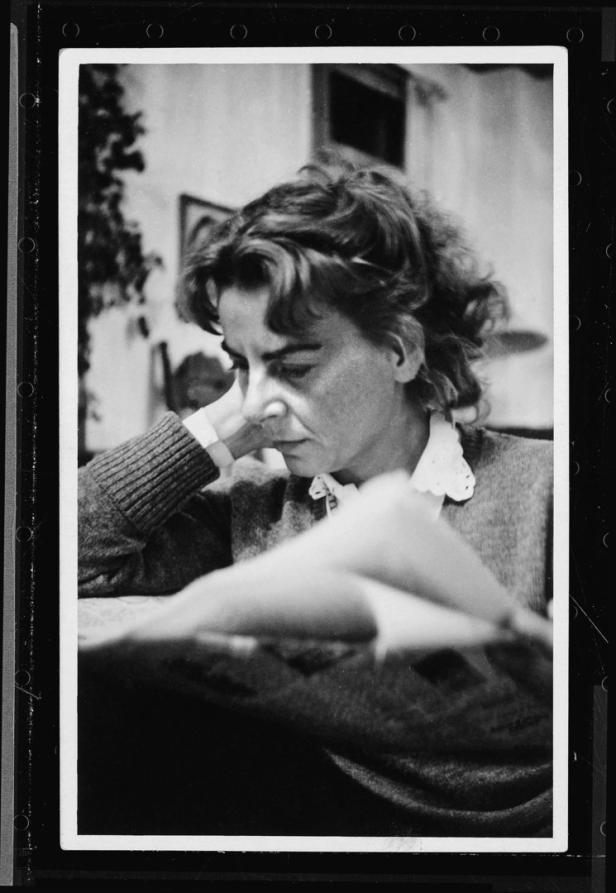

Friedl Benedikt, hier auf einer Aufnahme von 1951, wurde in England als Schriftstellerin unter dem Namen Anna Sebastian bekannt

Der „Anschluss“ 1938 beendet das schwierige, doch privilegierte Familienleben.

In der Himmelstraße gibt es keine Chanukkaleuchter. Dass die Familie jüdisch ist, spielt für sie erst ab den 30ern eine Rolle. Als Tochter Ilse Medizin studieren will, erfährt sie, dass jüdische Studenten keine Aspirantenstellen in den Spitälern bekommen. Auch die antisemitischen Provokationen im Kulturleben entgehen den Benedikts nicht. Den 75. Geburtstag Sigmund Freuds am 6. Mai 1931 feiert man in Wien nicht, zu einem Vortrag Einsteins an der Universität erscheint kein Würdenträger, zu Arthur Schnitzlers Tod wird nicht offiziell kondoliert.

1938 wird Ernst Benedikt verschleppt. 1939 werden die Benedikts enteignet, von jetzt an wohnt NSDAP-Mitglied Josef Kropff am Himmel 55.

Den Benedikts gelingt die Flucht. Verstreut in alle Himmelsrichtungen, werden die vier Schwestern unterschiedliche Berufe, politische Einstellungen und Partner wählen. Über Emigration und Nachkriegszeit bleiben sie einander in Briefen verbunden.

Die Benedikts sind von Beginn an eine außergewöhnliche Familie. Wiener Bildungsbürgertum mit Hang zum Exzess. Vater und Mutter turnen nackt im Garten, streiten viel und schreiben einander frivole Briefe. Der Vater arbeitet nachts, geht erst morgens zu Bett. Fixe Essenszeiten gibt’s nicht, ohnehin speist er am liebsten mitten in der Nacht Hummer im Bristol. Die Kinder bleiben sich selbst überlassen und plündern die Speisekammer.

„Lieblingskrachtag“ ist Sonntag, Mutters Lieblingssujet der Vater. Dass er sein Lebtag über seine Verhältnisse lebt, kreidet ihm nicht nur seine Frau, sondern auch Karl Kraus an, der Vater und Sohn Benedikt mehrfach in den „Letzten Tagen der Menschheit“ beschimpft. Großvater Moritz Benedikt war einer der einflussreichsten und umstrittensten Journalisten der Donaumonarchie. Karl Kraus war er eindeutig zu wirtschaftsliberal. Der großspurigen Bürgerlichkeit kritisch gegenüber eingestellt ist wohl auch Ilse, die zweitjüngste der Schwestern. Sie engagiert sich bei der KPÖ, wird Ärztin, ordiniert und lebt bis zu ihrem Tod im Goethehof, einem Gemeindebau in Wien-Donaustadt, wo sie sich um die weniger Betuchten kümmert.

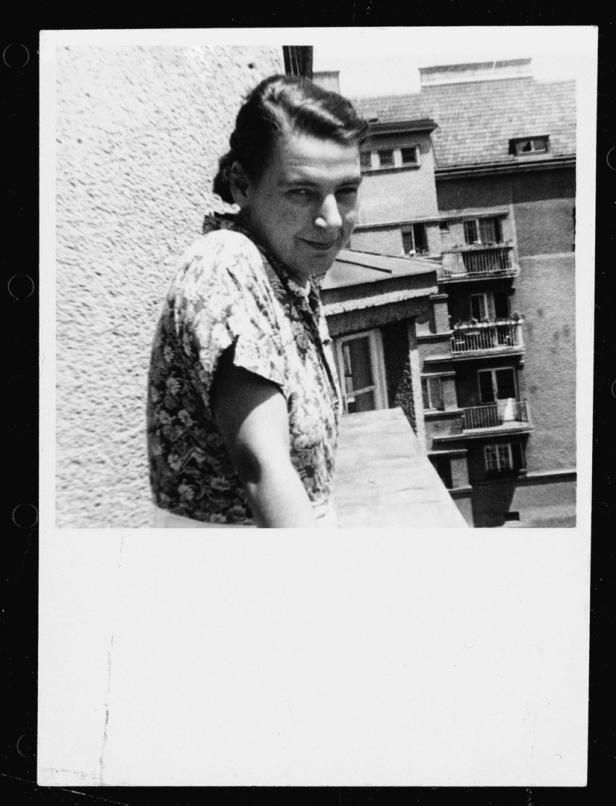

Ilse Bendedikt, Goethehof, 1948

Im Buch ihres Sohnes kommt Ilse keine privilegierte Rolle zu. Bis zum Epilog, einem fiktiven Dialog zwischen Sohn und Mutter, er bereits „alter Mann“, sie noch „junge Frau“. Er muss ihr versprechen, „kein sentimentales Buch“ zu schreiben, denn „das passt nicht zu uns“. Versprochen. „Vier Schwestern“ packt und rührt dennoch sehr.

Ernst Strouhal: „Vier Schwestern“ Zsolnay. 416 Seiten. 28,80 Euro

Kommentare