"Tannhäuser" in Bayreuth: Ein Stinkefinger für die holde Kunst

Selten so gelacht in der Oper. Und am Ende eine Träne verdrückt. „Tannhäuser“ sei Dank, der vielleicht schwierigsten aller Wagner-Opern, weil sie so simpel daherkommt, vermeintlich klar, fast bieder religiös, um Vergebung für Sünden ringend – und ehrlich gesagt oft auch sehr sehr fad sein kann.

„Tannhäuser“ 2019 in Bayreuth: ein Triumph. Zutiefst musikalisch, höchst analytisch, extrem frisch und frech, nie respektlos.

Tobias Kratzer, der Regisseur, der zuletzt zum besten des Jahres gewählt wurde, einem breiten Opernpublikum dennoch keineswegs bekannt ist, zeigt zur Eröffnung der Festspiele ein szenisches Meisterwerk – die beste Neuproduktion seit Jahren, wenn nicht sogar Superlative im Jahrzehntebereich angemessen sind.

Die Inszenierung

Kratzer hält den Operntraditionalisten den Stinkefinger hin – montiert in einem Citroën HV, einer grauen Wellblechkiste aus den 60er, 70er Jahren.

Er macht das aber enorm raffiniert, indem er niemanden beleidigt und auch nicht Partei ergreift. Indem er das alte Bayreuth und erzkonservative Inszenierungen mit einer schrägen Gauklertruppe konfrontiert und die Frage nach der Relevanz von Kunst stellt. Indem er die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts mitschwingen lässt, ohne jeden Zynismus. Indem er Richard Wagner gleichermaßen als Revoluzzer und Anarchist, der er anfangs ja auch war, wie als Hüter der holden deutschen Kunst zeigt. Indem er mit einem Biogas-Anlage-Zitat sogar Spitzen gegen den letzten (ungeliebten) „Tannhäuser“ abfeuert. Indem er, indem er, indem er. Tausend Gründe, diese Inszenierung zu lieben.

Wo Kratzer Partei ergreift: in seinem Plädoyer für Offenheit, Toleranz, gegen Ausgrenzung, Vorurteile anders aussehenden Menschen gegenüber, für freie Formen der Liebe und der darstellenden Kunst. „Tannhäuser“, das Pilgerepos, wird zum Traum von einer weniger kategorisierten Welt. Schön, dass es so etwas in dem sich im Kreis drehenden Operngenre wieder einmal gibt.

Genug geschwärmt, hin zum Konkreten, weil ja Kratzers Inszenierung kein konzeptionelles Ungetüm ist, sondern eine präzise, psychologisch ausgefeilte Interpretation einer Handlungsoper.

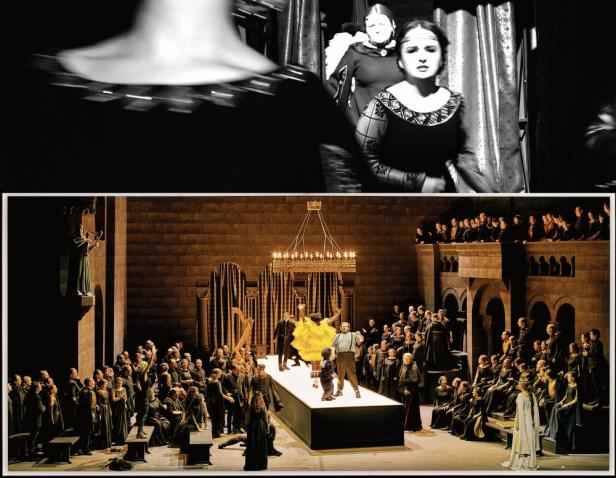

Venusberg? Gibt es diesfalls nicht. Die Namensgeberin des Ortes der Lust ist die Anführerin einer Varieté- oder Zirkustruppe. Magisch, magnetisch, aber auch radikal, anarchistisch, mörderisch. Ihre Artisten sind ein Kleinwüchsiger (phänomenal Manni Laudenbach als Oskar, an jenen in der „Blechtrommel“ erinnernd und auch mit einer solchen), eine schwarze Dragqueen (Le Gateau Chocolat – Bussi!) und Tannhäuser als Clown im Stil von Heinrich Böll.

Drei Sätze aus Wagners wilder Zeit, als er vor den Autoritäten fliehen musste, haben sie sich auf die Fahne geheftet: „Frei im Wollen! Frei im Thun! Frei im Genießen!“

Als Venus nach einem kleinen Raubzug durch einen Burger King mit ihrem Citroën einen Polizisten überfährt, erkennt Tannhäuser die Gefahr, die von ihr ausgeht. Er verlässt die Truppe – und landet nicht auf der Wartburg, sondern vor dem Bayreuther Festspielhaus. Die Minnesänger sind Wagner-Recken, die Besucher bilden den Pilgerchor (allein dafür einen Zusatzstern!), Elisabeth ist eine frustrierte Sopranistin.

Der ganze zweite Aufzug spielt dann auf dem grünen Hügel – und ist inszenatorisch ein Meilenstein. Kratzer stellt den Sängerkrieg in einen Rahmen mit historischer Bayreuth-Ausstattung. Venus und ihre Truppe brechen über eine Leiter ins Festspielhaus ein. Man sieht auf großen Videos das Geschehen hinter den Kulissen – allein das eine Freude, Bayreuth backstage zu erleben. Die schrägen Vögel landen tatsächlich auf der Bühne und mischen die fade Partie auf.

Realität und Filme vermischen sich technisch brillant, ein Gag ist besser als der andere, nur zwei als Beispiele: Als die Dragqueen durch die Galerie mit Künstlerfotos geht, bleibt sie entzückt vor dem Bildnis Christian Thielemanns stehen. Und: Festspielchefin Katharina Wagner greift zum Hörer und ruft die Polizei, um die Übernahme des Hauses zu verhindern – diese rast herbei, stürmt das Theater, weiß aber nicht, wen sie verhaften soll.

Ort des dritten Aufzuges ist ein Autofriedhof, auf dem die Truppe gelandet ist, der Pilgerchor mittlerweile ein Plünderchor. Wolfram kann Elisabeth mithilfe des Clownkostüms verführen – sie findet nicht mehr zurück in die reale Welt und schneidet sich die Pulsadern auf. Das Schlussbild zeigt diese tragische Realität – und auf Video, was sein hätte können: Tannhäuser und Elisabeth glücklich unterwegs im Citroën.

Die Musik

Das Dirigat von Valery Gergiev passt zu dieser sensiblen Regie. Sein „Tannhäuser“ ist zart, fast zerbrechlich, fein ziseliert, nie mit der häufig gehörten Wagner-Wucht ins Auditorium gewummert. Lyrismen wechselt mit Dramatik, auch mit der Akustik kommt Gergiev gut zurecht. Er spielt die Dresdner-Fassung, Blechbläser (vor allem Hornisten) und Streicher agieren famos. Musikalisch ein diätischer „Tannhäuser“, aber mit vollem Geschmack. Auch das ganz zeitgemäß.

Die erstklassige Besetzung: Stephen Gould spielt und singt die Titelrolle genial, kraftvoll, sicher in der Höhe, mit großen Ausbrüchen, dann zutiefst berührend. Lise Davidsen ist ein Geschenk von einer Elisabeth, leidend, hoffend, mitreißend. Elena Zhidkova passt als Venus perfekt in diese Inszenierung, sie singt exemplarisch gut und besticht in ihrer Charakterrolle. Chapeau! Stephen Milling ist ein markanter Landgraf, Daniel Behle ein guter Walther, Markus Eiche könnte als Wolfram facettenreicher sein.

Das Publikum jubelte und buhte – was kann Besseres passieren als ein derart emotionaler Opernabend?

Kommentare