Pia Zanetti: "Ich habe keine MeToo-Geschichten"

Pia Zanetti war dauernd unterwegs: Im Auftrag von Magazinen bereiste sie ab den 1960er-Jahren zunächst Europa, später die ganze Welt. Dabei galt ihr Interesse stets den Menschen, denen die Fotografien begegnete.

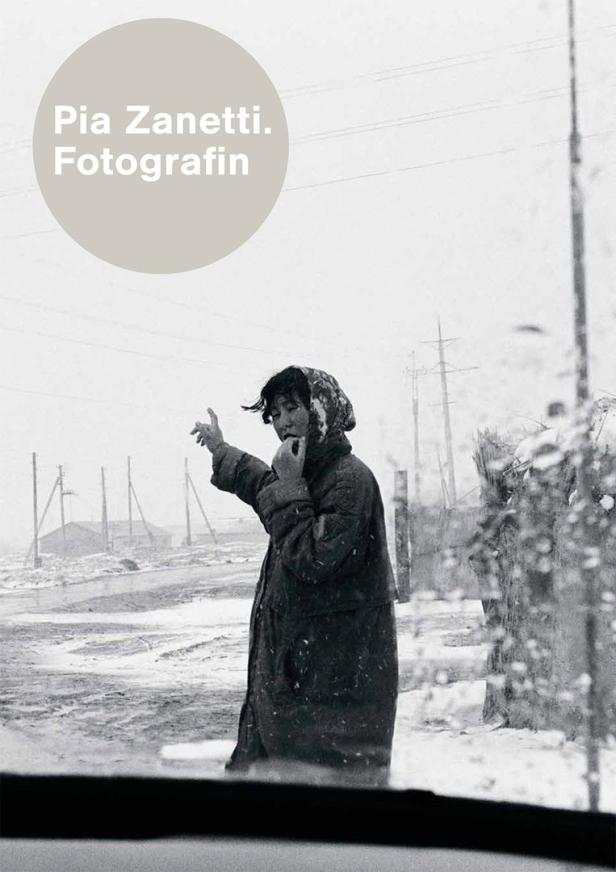

Einen (kleinen) Einblick in ihr (großes) Schaffen liefert nun eine Ausstellung in Winterthur und ein Buch, das ihr Leben in Bildern zeigt.

KURIER: Welche Fotos zeigt man, welche lässt man weg: Wie schwer ist Ihnen das Auswahlverfahren gefallen?

Pia Zanetti: Einen Bildband über sein Lebenswerk kann man nicht alleine machen. Zum Glück haben mir einige Personen dabei geholfen. Zum Beispiel Peter Pfrunder, der Direktor der Schweizer Fotostiftung, und mein Sohn Luca Zanetti, der auch Fotograf ist. Sie hatten auch einen anderen Blick auf meine Arbeit, haben Fotos herausgepickt, die ich selbst nicht genommen hätte. Zum Beispiel das erste Foto im Bildband, von diesem Jungen, der völlig unbeschwert tanzt. Das war 1960 in der Schweiz, damals war ich 17.

Sie haben zuerst ausschließlich der Schwarz-Weiß-Fotografie hingegeben. Farbfotos sind erst später dazu gekommen. Hat Ihnen Farbfotografie nie so zugesagt?

Das lag an der Zeit. Die Farbfotografie hat sich erst langsam durchgesetzt. Es war in den 60er-Jahren noch sehr abenteuerlich, farbig zu fotografieren, wenn man unterwegs war. Meine ersten Versuche mit Farbfotografie habe ich 1963 in den Straßen von New York gemacht.

Wie sind Sie zum Fotojournalismus gekommen?

Von diesem Beruf habe ich schon als Kind geträumt. Da aber meine Mutter davon überzeugt war, dass ich von der Fotografie nicht leben könnte, musste ich zuerst die Handelsschule absolvieren. Die Fotografie war für meine Mutter eine „brotlose Kunst“. Nach der Schule habe ich mir in Basel eine Lehrstelle gesucht. Eine als Frau zu bekommen, war damals sehr schwierig. So ging ich in die Lehre zu meinem 15 Jahre älteren Bruder. Er war Fotograf und hat mich ausgebildet.

Hätten Sie sonst keine Lehrstelle gefunden?

Nein, denn viele haben mir damals beim Bewerbungsgespräch gesagt: „Wir brauchen einen Lehrling, aber eine Frau kann ja die ganze Ausrüstung nicht tragen.“

Was haben Sie nach der Lehre gemacht?

Ich ging nach Rom. Da war ich zirka 20 Jahre alt. Dort herrschte eine Macho-Gesellschaft. Ich wurde anfangs ziemlich belächelt. Irgendwann haben sie aber meine Arbeiten gesehen, die in renommierten Publikation veröffentlicht wurden. So wurde ich bald mal ernst genommen. Bis auf diese zu dieser Zeit noch sehr üblichen Bemerkungen ist mir zum Glück nie etwas Traumatisches passiert. Ich wollte unbedingt als Fotografin arbeiten, da lasse ich mich nicht von den Machos aufhalten. Ich habe auch zum Glück keine „MeToo“-Geschichten.

Sie konnten auf Kosten der Verlage die Welt bereisen. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Blütezeit des Journalismus?

Die damalige Situation war paradiesisch. Mein inzwischen verstorbener Mann war Journalist. Wir haben verschiedenen Redaktionen Vorschläge zu möglichen Reportagen gemacht. Die meisten davon wurden auch angenommen. Danach holten wir uns einen Vorschuss und gingen damit auf die Reise. Nachdem sich die Situation in den Verlagen nach und nach verschlechterte, ich trotzdem auf Reisen gehen wollte, habe ich begonnen, für Hilfswerke zu arbeiten. Das war zwar schlechter bezahlt, aber dafür konnte ich weiter die Welt bereisen.

Heute wollen und können Verlage kaum noch viel Geld für solche aufwändigen Recherchen ausgeben. Würden Sie jungen Menschen dennoch zur Fotografie, zum Journalismus raten?

Ich würde jedem Menschen raten, dem nachzugehen, was in ihm brennt. Man muss das machen, was man wirklich machen möchte, auch wenn es hart ist. Ich habe, wie bereits gesagt, einen Sohn, der selbst Fotograf ist. Und ich sehe genau, wie schwierig es für ihn ist. Aber man darf einfach nicht aufgeben. Es gibt zum Glück ja auch einige Möglichkeiten, um seine Vorhaben zu realisieren: Es gibt Wettbewerbe, Möglichkeiten, an ein Stipendium zu kommen. Aber man braucht natürlich eine dicke Haut.

Sie haben viel von dieser Welt gesehen. Gab es Reportagen, die Sie nicht mehr losgelassen haben?

Die ersten Arbeiten in den 60er- und 70er-Jahren waren gesellschaftlich und politisch sehr spannend. In den USA gab es zahlreiche Aufstände der afroamerikanischen Bewegung, dann waren da auch noch die vielen Streiks der Landarbeiter. Mein Mann und ich waren zu dieser Zeit viel in den USA unterwegs und haben zahlreiche Reportagen nach Europa geschickt. Es war hin und wieder gefährlich, aber den größten Schock hatte ich in Südafrika. Ich war zwar informiert über die Apartheidpolitik – sie war auch das Thema unserer Reise. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Politik so perfide war. Ich war erschüttert darüber, was ich sah.

Was sahen Sie?

Diese strickte Rassentrennung war für mich nicht vorstellbar. In der Metzgerei gab es Fleisch für Weiße und Schwarze. Das Fleisch für Schwarze waren Fleischabfälle, die man bei uns nicht einmal an Hunde verfüttert hätte. Auch im Spital gab es Rassentrennung, jedoch wurden schwarze Organe in weiße Körper transplantiert. Die Ungerechtigkeit kannte keine Grenzen. Das hat mich sehr geschockt.

In Ihren Bildern menschelt es. Landschaftsaufnahmen sind kaum zu sehen. Hat Sie das nie interessiert?

Ich habe auch Landschaftsfotos gemacht, aber ich hatte nie die Geduld, im Wald zu warten, bis der richtige Vogel vorbeifliegt. Außerdem war und bin ich einfach mehr von Menschen fasziniert.

Pia Zanetti - die Weltentdeckerin

Die 1943 in Basel geborene Fotografin bereiste mit ihren Kameras die Welt. Zanettis Linse fokussierte dabei vor allem auf soziale und politische Themen. Ihre auf der Straße, in Krisengebieten oder Alltagsbeschäftigungen gesammelten Eindrücke lässt die Grande Dame des Schweizer Fotojournalismus nun in einem Bildband (siehe Buchcover rechts) und einer Ausstellung (ab 2. März in der Fotostiftung Schweiz in Winterthur) Revue passieren.

Kommentare