Rise like Andi Knoll: Der "kleine Song Contest"

Verdächtig gut in Schuss: Mr. ESC, Andi Knoll.

*Disclaimer: Das TV-Tagebuch ist eine streng subjektive Zusammenfassung des TV-Abends.*

Was wäre heuer alles gewesen! Covid-19 hat uns auch um den König der Sitzdisco, den Eurovision Song Contest betrogen. Der hätte in Rotterdam stattfinden sollen, mehr als „Vision“ blieb von der Eurovision aber nicht übrig.

Sie fragen zurecht: Und was macht Andi Knoll dann? Nun - Der Mann weiß sich zu helfen. Er veranstaltete auf ORF1 im Handumdrehen „Den kleinen Song Contest“. Und ließ eine Jury von zehn österreichischen Song-Contest-Gewinnern und –Verlierern (im Verhältnis eins zu neun) bewerten, was Rotterdam 2020 erspart blieb.

Vorab sei festgestellt: Die Sendung beginnt mit Bildern einer wogenden Menschenmenge aus dem Vorjahr – für wohligen Grusel ist also gesorgt. Andi Knoll sitzt in einem Radiostudio ( Ö3?) und hat entweder schon vor Wochen produziert oder war illegalerweise beim Friseur. Und beim Schneider. Und beim Optiker. Vom Scheitel abwärts sitzt alles perfekt. Auch die Gags. Meistens zumindest.

Leider werden in die Beiträge der unschuldigen Teilnehmer des abgesagten ESC österreichische Promis ohne Insert geschnitten, die Sprüche bringen, die sie auch bei der letzten Einkaufszentrumseröffnung angebracht haben, mit dem Vorteil, dass dort keiner zusah. Bei vielen wäre nicht schlecht gewesen, wenn man den Namen und (ehemalige) Funktion erwähnt hätte. Aber Rätselraten hat auch was.

Wir überspringen sogleich die ersten beiden Kandidaten (Island und Niederlande setzten sich ohnehin gleich in Führung) und starten mit Großbritannien, die einen Mann mit dem Namen James Newman ausgewählt haben, sozusagen den Max Mustermann unter den britischen Alleinunterhaltern. Großbritannien war schon seit zehn Jahren nicht mehr unter den Top zehn, weil, wie ESC-Veteran Knoll anmerkt, die letzten Kandidaten „einer Arbeitsverweigerung“ gleichkamen.

James Mustermann reiht sich in diese Riege nahtlos ein. Und die Briten freuen sich, dass wenn schon der Brexit weiterhin nicht gelingen will, der ESC nicht mal probiert werden muss. Schade, dass wir uns das anschauen mussten. Danke, für nichts, liebe BBC, die uns diesen Kandidaten schaurigerweise ausgesucht hat.

Es folgt: Armenien, bisheriges Königreich der hochfrequenten ESC-Herumjammerei. Athena Manoukian macht mit „Chains On You“ Schluss mit solcher Tritessse. Sie tut wie Beyonce und der bei „Dancing Stars“ derzeit arbeitslose Andi Ogris schnauft zunächst dazu und redet dann drüber, wie gut die Sängerin ausschaut. Die zugespielten C-Promis tun sich generell allzu leicht, seichte Witze über die Frau mit dem schlecht gespielten Swag zu machen. Das macht sie sehr sympathisch, aber ihr Lied trotzdem nicht besonders. Waterloo, der das (wie vieles, was nach 1979 passiert ist) nicht versteht, gibt null Punkte.

Georgien kommt als nächstes dran und Andi Knoll knickt einen gebührenfinanzierten Bleistift für einen „Lanze brechen“-Gag, der so schlecht ist, dass er ihn mit einer „Klopapier-ausverkauft-Pointe“ aufdoppeln muss - lehrbuchhaftes Nullsummenspiel. Tornike Kipiani „Take me as I am“ greift diese Strategie musikalisch auf und macht aus zwei schlechten Ideen einen ganzen Song, der jedoch perfekt funktioniert - vor allem stimmlich. Und er ist nach Knoll der bestaussehende Mann des Abends. Zwei Mal null Punkte, zweimal zehn Punkte. Die Jury scheint vieles zu sein, vom Fach aber nicht.

Bulgarien ist seit 2005 dabei. Victoria, eine junge Frau mit einer Haarfarbe aus dem Forstinger-Autolack-Regal (Dunkelgrau-Metallic) singt ein Lied mit dem aberwitzigen Titel „Tears getting sober“. Sie ist melancholisch, dass ihre „Tränen nüchtern werden“. Stimmlich auf ESC-Niveau, druckvoll, dramatisch. „Song-Contest-Qualitätsware“, urteilt Knoll. Er hat recht.

ESC-Unglücksrabe Spanien setzte auch heuer wieder alles daran, ja nicht in die Nähe des ESC-Finales zu kommen. Blas Canto lieferte mit „Universo“ einen gesungenen Notariatsakt: Wir wollen nicht. Nett, dass ihr trotzdem mitmacht, möchte man den Spaniern zurufen. Und man erinnert sich: Mist, heuer macht ja gar keiner mit. Dennoch: File under: „Was Rotterdam 2020 erspart blieb.“

Weißrussland ist seit 2004 beim Song Contest dabei und schaffte es fünf mal ins Finale. „Da Vidna“ von Val klingt wie ein irrer Versuch der Völkerverständigung über so etwas wie *hüstel* „Musik“. Die heimische Balkonmuppet-Jury strafte sie mit 17 Punkten ab. Was ebenso gerecht wie gemein ist.

Polen wiederum hätte 2020 druckvoll abgeliefert. Alicijas Song „Empires“ vereint eine Powerstimme mit einer Powerballade und einem gewaltigen Haken: Conchitas „Rise like a Phoenix“ gab es schon einmal. Und die hat damit zu recht den ESC 2014 gewonnen. Trotzdem: kein Beinbruch.

Rumänien bringt den Song zur Quarantäne: „Alcohol you“ heißt das Lied von Roxen, die mit ihrem Outfit gleich auch eine Mahnung verknüpft: Trinkt erst, nachdem ihr euer Outfit ausgewählt habt. Das Internet vergisst nie. Stimmlich auch eher Karaoke-Bar um 2.11 Uhr.

Islands unaussprechliche Abordnung Daði og Gagnamagnið liefert einen Denkanstoß in musikalischer, choreographischer und modischer Hinsicht. „Think about things“, heißt der Track mit dem Drehbuch aus dem Second-Hand-Regal (lieb gemeint). Der Track ist sensationell, die Gruppe originell und wenn dereinst wieder die Clubs aufsperren, wird man den Track dort zur allgemeinen Erquickung mehrmals die Nacht hören. Das Schönste an dem Song ist: Die meinen das genauso ernst wie unernst. Und es funktioniert auf beide Arten.

San Marino ist ein Staat in der Größe von Eisenstadt, wie Andi Knoll richtig anmerkt. Und mit dem kulturellen Impact von Hintertupfing. Kandidatin Senhit hätte es heuer mit „Freaky“ probiert. Waterloo fängt auch hiermit wiedereinmal nichts an. So schlecht der Song ist – das spricht schon wieder für den Kleinstaat. Und mit dem Sieg wäre es sowieso nix geworden – Covid-19 ist in dem Fall wirklich der sprichwörtliche große Gleichmacher.

Belgien hat mit Hooverphonics „Release me“ eine Ballade mit Indie-Appeal aus den 90er Jahren an den abgeblasenen Start geschickt. Mit anderen Worten: Die sind ebenso deplatziert wie gut.

Den Abschluss der ersten Runde des „kleinen ESC“ machte Zypern: Für den Inselstaat ging exotischerweise der deutschstämmige Migrant Sandro ins Rennen. Sein Song „Running“ erbrachte eindrucksvoll den Beweis, dass unsere Nachbarn auch in der Diaspora keinen Groove haben.

Ein Telefonvoting wird am Samstag entscheiden, wer wie überbleibt.

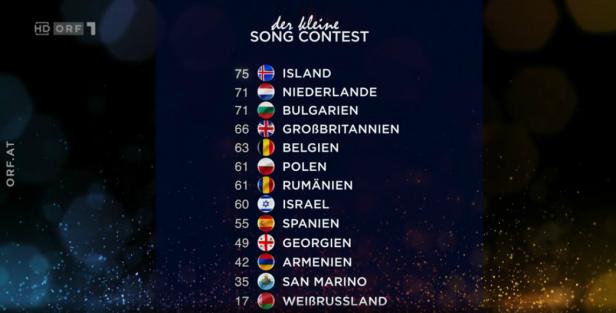

So sah das Juryvoting zum Schluss aus:

Kommentare