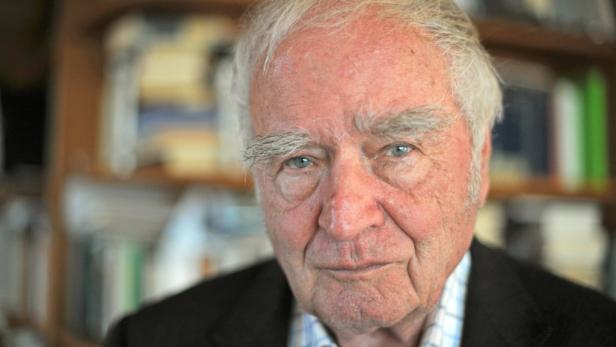

Martin Walser 85: Einer, der stets aneckte

Mit Schubladen und Etiketten kennt Martin Walser sich aus. Als was ist der Schriftsteller nicht schon alles bezeichnet worden - er galt als Kommunist, als Nationalist, und immer wieder stand auch das Wort Antisemitismus im Raum. Es sind Vorwürfe, die den Autor heute noch kränken. "Versuche, mich zu erledigen", nennt er sie. Das Schlimme dabei sei, dass man ständig in eine Verteidigungsrolle gedrängt werde. "Man fühlt sich angegriffen. Aber ich weiß, dass man durch nichts so dumm wird, wie durch Verteidigung."

Martin Walser - der am 24. März 85 Jahre alt wurde - ist gleich einige Male angeeckt in seinem Leben. Für provokante Äußerungen zu aktuellen Diskussionen hat er öfters heftige Hiebe bezogen. Als er sich gegen den Vietnamkrieg ausspricht, wird er als Kommunist bezeichnet. 1988 bekennt Walser, er könne sich nicht mit der deutschen Teilung abfinden - daraufhin wird der Autor, der in den 60er Jahren noch Wahlkampf für die SPD gemacht hatte, in die rechtskonservative Ecke gedrängt.

Zwist mit Reich-Ranicki

1998 löst er bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels mit seiner Kritik an einer "Instrumentalisierung von Auschwitz" eine monatelange Kontroverse aus. Und immer wieder geht es auch um sein schwieriges Verhältnis zu dem Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. Den erkennen viele im Protagonisten seines 2002 erschienenen satirischen Roman "Tod eines Kritikers" wieder. Der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung (FASZ), Frank Schirrmacher, weigerte sich damals, den Text vorab zu drucken. Sein Argument: Walser spiele mit "antisemitischen Klischees".

Durch Provokation, durch Einmischen, durch konsequente Stellungnahme hat der Schriftsteller über die Jahre hinweg einige Weggefährten verloren. Und man sieht ihm an, dass das noch immer schmerzt. "Das bleibt unangenehm. Man denkt nur nicht mehr dauernd daran." Wenn man ihn fragt, ob die Zeit alte Wunden heilen kann - beispielsweise auch den Zwist mit Reich-Ranicki -, schweigt er. Er sitzt in seinem Arbeitszimmer in Überlingen am Bodensee, lehnt sich auf dem Sofa zurück und wischt sich mit der Hand über die Augen. "Es muss ja auch nicht alles gelingen", sagt er dann.

Geboren wurde Walser 1927 in Wasserburg am Bodensee. Als Zehnjähriger verliert er den Vater, im Zweiten Weltkrieg ist er Flakhelfer, 1945 gerät er in amerikanische Gefangenschaft. Nach der Matura in Lindau studierte er Literatur, Geschichte und Philosophie in Regensburg und Tübingen. Später - von 1949 bis 1957 - arbeitet er als Reporter und Hörspielautor beim Süddeutschen Rundfunk (SDR) in Stuttgart. Bereits mit 12 Jahren schreibt er erste Gedichte - inspiriert von Büchern, die er in jungen Jahren verschlungen hat. Hölderlin, Schiller, Swedenborg nennt er, und sagt: Wenn er sie später als "vernünftiger Mensch" in die Hände bekommen hätte, wer weiß, ob er dann noch genauso empfänglich dafür gewesen wäre.

Sein erster Roman, "Ehen in Philippsburg", wird 1957 mit dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet. Den großen Durchbruch schafft Walser mit "Ein fliehendes Pferd", jenem Roman, der das Aufeinandertreffen zweier ehemaliger Schulfreunde beschreibt und seziert. Inzwischen hat der Sprachvirtuose fast alle großen Literaturpreise erhalten. Er gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Schriftsteller im Land, sein Werk umfasst zahlreiche Romane, Erzählungen, Theaterstücke, Lyrik, Essays und Aufsätze.

Eine seiner "Formeln" für das Schreiben nennt er selbst die Entblößungs-Verbergungs-Technik. "Das ist dasselbe, was Kinder machen, die Prinzessinnen oder Räuber als Puppen haben", sagt er. "Sie können sich dadurch auf eine Art ausdrücken, wie sie es ohne die Puppen nicht könnten." So gehe es ihm auch, sagt Walser. "In Rollen kannst du viel weiter gehen als in der sogenannten Realität, da bin ich mir sicher." Wer dann nachhakt, wie viel Walser denn in Walsers Figuren steckt, den sieht der Autor mit blitzenden Augen unter den buschigen Brauen belustigt an: "Ja. Das frage ich mich auch."

(Von Kathrin Streckenbach/dpa)

Interview: "Meine Romane sind meine Memoiren"

Martin Walser ist 85. Ihn selbst beeindruckt die Zahl wenig, sagt er - solange er noch schreiben kann. "Das ist das Wichtigste für mich." Im Interview mit der dpa spricht der Schriftsteller über das Alter, über nicht vergessene Wunden und darüber, dass er heute manchmal denkt: Hätte ich mich besser nicht eingemischt.

dpa: Herr Walser, am 24. März werden Sie 85 Jahre alt. Was bedeutet Ihnen das Alter?

Martin Walser: Ich habe ganz sicher ein etwas anderes Verhältnis zu diesem Wort als andere Berufe. Denn wenn ich jetzt ein Buch schreibe, das ich vor zwanzig Jahren nicht hätte schreiben wollen, dann ist das ein Buch, das vor zwanzig Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Man könnte also sagen, das hat etwas mit dem Alter zu tun. Ich nenne es nicht so, aber es muss offenbar etwas damit zu tun haben.

Gab es denn jemals einen Punkt, an dem Sie gedacht haben, jetzt habe ich alles gesagt?

Als ich 30 Jahre alt war, habe ich gesagt: Was du mit 50 nicht geschrieben hast, das muss nicht mehr geschrieben werden. So borniert war ich damals. Jetzt sage ich: Ich schreibe etwas, was ich damals nicht hätte schreiben können. Sie sehen, ich richte es immer genauso, wie ich es brauche. Das Schreiben ist für mich das Wichtigste. Und wenn sich dabei ganz klar ergibt, dass ich jetzt etwas schreibe, dass vorher nicht ging, habe ich das Gefühl, ich dürfe weitermachen - also von mir ausgesehen, nicht von den Leuten.

Und wenn Sie heute eines Ihrer älteren Bücher zur Hand nehmen - was empfinden Sie dabei?

Bei meiner Art zu schreiben sind Romane - wenn man zurückschaut - genau die Empfindungsfrequenzen, die ich in einer bestimmten Zeit hatte. Ich weiß nicht mehr, wer ich sonst noch war, aber durch die Bücher weiß ich genau: Der, der das geschrieben hat, den kenne ich. Das bin ich gewesen. Wenn mich jemand fragt, schreiben Sie auch Memoiren, muss ich sagen: Absurd. Absolut absurd. Meine Romane sind meine Memoiren.

Sie sind mit zahlreichen Etiketten bedacht worden - galten als Kommunist, als Nationalist, sogar als antisemitisch. Wie kann man da als Schriftsteller seinen eigenen Weg finden?

Sie nennen die Schlagwörter liebenswürdig Etiketten. In Wirklichkeit waren es Versuche, mich zu erledigen. Weil ich gegen den Vietnamkrieg war, war ich für den Zeitgeist Kommunist. Weil ich gegen die deutsche Teilung war, war ich Nationalist. Weil ich gegen den "Jargon der Betroffenheit" (Salomon Korn) war, nannten sie mich antisemitisch, weil sie natürlich nicht gelesen hatten, was ich vom Auschwitzprozess an geschrieben hatte über den Umgang mit unserer Vergangenheit. Wenn ich mich ganz weit von mir entferne, denke ich manchmal: Ich hätte mich beherrschen müssen. Ich hätte mich nie um etwas Politisches kümmern sollen, sondern einfach Romane schreiben. Schluss, Schluss, Schluss. Aber das habe ich nie gemacht. Ich hätte vielleicht ein Medikament nehmen sollen, irgendetwas Beruhigendes.

Aber es ist nicht gelungen?

Nein. Dadurch habe ich vieles verloren, gerade Freunde. Das ist im Grunde das Traurigste: Dass ich gemerkt habe, dass Freundschaften abhängig sind von politischen Denk- und Verhaltensweisen. Das ist schon komisch. Ich denke immer, mein Freund kann politisch machen, was er will. Das ist doch mein Freund, Entschuldigung. Aber erstklassige Intellektuelle benehmen sich da wie politische Kompanieführer und ziehen die Hand zurück.

Haben sich manche Freundschaften über die Jahre auch wieder eingerenkt?

Also, wenn ich jetzt Günter Grass treffe, haben wir - glaube ich - nichts mehr gegeneinander. Ich meine, er hat mich immer mehr kritisiert als ich ihn. Ich habe offenbar mehr falsch gemacht als er. Aber das ist in Ordnung, das ist vorbei. Wir haben heute eine Art Einvernehmen. Auch mit Hans Magnus Enzensberger.

Und mit anderen - kann beispielsweise das Verhältnis zu Marcel Reich-Ranicki wieder versöhnlicher werden?

Ich habe da schon lange nichts Feindseliges mehr empfunden. Es gab ja auch Dritte, die es probiert haben. Aber von der anderen Seite wurde immer gleich mit einem Bedingungssatz geantwortet: Wenn, dann. Und das fand ich nicht so gut. Es muss ja auch nicht alles gelingen. Nein, also dieses Problem würde ich vergleichen mit Zahnweh. Es gibt Schmerzen, die gehen immer wieder weg. Aber es gibt auch Schmerzen, die sitzen tiefer. Die tun länger weh.

-

Hintergrund

-

Hauptartikel

Kommentare