Marco Wanda: "Ich habe einiges meines Talents versoffen"

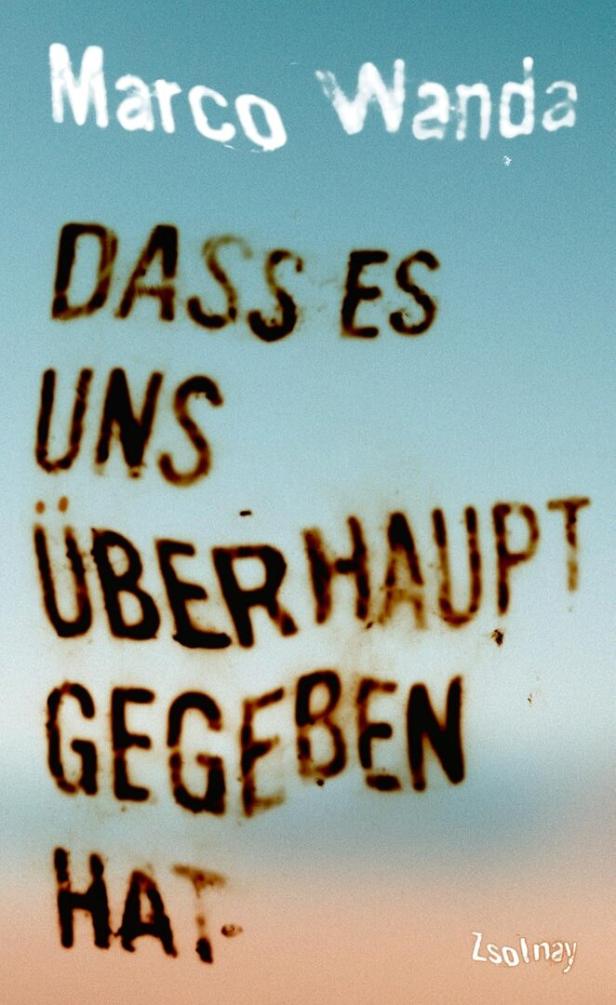

Marco Wanda hat ein Buch geschrieben, obwohl er das eigentlich nie vorhatte. Aber es musste sein, wie der Sänger der erfolgreichen heimischen Band Wanda im KURIER-Interview sagt. „Ich habe diesen Rückblick über zehn, elf, zwölf Jahre immer wieder aufgeschoben. Aber ich wusste: Wenn ich mit mir selbst Frieden schließen und eine gesündere Beziehung zu mir selbst aufbauen will, muss ich das alles noch einmal aufarbeiten, niederschreiben.“ Das Ergebnis heißt: „Dass es uns überhaupt gegeben hat“. Das ist auch der Titel eines Songs, den Marco Wanda 2013 geschrieben hat. Zu einer Zeit, in der die Band noch kaum jemand kannte.

„Damals hatte ich das Gefühl: Wir sitzen auf großartiger Musik, aber vielleicht erfährt nie jemand davon. Dieses Lebensgefühl hat der Song eingefangen – und genau darum geht es auch im Buch.“ In diesem widmet sich er den vergangenen 15 Jahren seines Lebens, die intensiv, aber auch lehrreich waren: „Ich habe beim Schreiben mehr gelacht und geweint als je zuvor in meinem Leben.“

KURIER: Ihre Geschichte beginnt im Wien Anfang der 2010er-Jahre. Was hat Sie damals beschäftigt?

Marco Wanda: Ich war Anfang 20 und hatte das Gefühl, dass ich jetzt zwei Möglichkeiten habe: Entweder ich gebe mich auf oder ich mache etwas aus meinem Leben. Ich dachte: Wenn das mit der Band nichts wird, werde ich in diesem Leben nicht mehr glücklich. Und ich hatte das große Glück, Menschen zu treffen, denen es genauso ging. Wir alle hatten dieses Feuer, diese Dringlichkeit. Manu (Manuel Poppe, Anm. der Redaktion) hat schon bei den ersten Proben gesagt: „Es gibt keinen Plan B!“. Wir haben unsere Jobs gekündigt, alles auf eine Karte gesetzt.

Haben Sie sich für das Buch mit Freunden, Kollegen ausgetauscht, alte Bilder, Notizen angesehen?

Nicht wirklich. Das Buch wollte geschrieben werden. Seite für Seite floss einfach aus mir heraus. Es war fast wie ein Rausch, fast so, als hätte ich das Buch bereits zehn Jahre lang in meinem Kopf geschrieben.

Sie rechnen im Buch mit der Wiener Kulturszene Ende der Nullerjahre ab. Was hat gefehlt?

Es fehlten die Perspektiven, Möglichkeiten, es gab keinen lebendigen Underground, keine Szene, kein Miteinander. Jeder arbeitete isoliert, ohne Aussicht auf Erfolg oder Einkommen. Ich war Anfang 20, und alles, wonach ich gesucht habe, war eine Verbindung zu Menschen mit ähnlichen Werten. Ich bin jahrelang durch Wien gelaufen und habe niemanden gefunden, der so tickt wie ich. Dann, plötzlich, kamen lauter prägende Begegnungen – mit Menschen, die meine Lebensphilosophie teilten. Der gemeinsame Nenner war immer: Rock'n'Roll – und das, wofür er steht. Für mich ist es eine Philosophie. Es geht darum, Mauern einzureißen, Energie freizusetzen, Menschen zusammenzubringen.

Welche prägenden Begegnungen waren das?

Ich bin durch die Dunkelheit gelaufen – immer der nächsten Lichtquelle hinterher. Erst war es meine Band. Dann kamen Paul Gallister, Stefan Redelsteiner, der Nino aus Wien, Soap&Skin, Voodoo Jürgens – und auf einmal war da ein ganzes Lichtermeer. Manche dieser Menschen kannte ich gar nicht persönlich, aber ich fühlte mich nicht mehr allein. Ich dachte: Ah, das ist es also, was man in den Geschichtsbüchern eine Generation nennt. Eine Ansammlung von Gleichgesinnten. So etwas passiert vielleicht alle 30 Jahre – und ich bin unendlich dankbar, dass ich Teil davon sein durfte.

Heißt das im Umkehrschluss, dass die nächsten 15 Jahre nicht viel Neues passiert?

Nur weil ich nun meinen Rückblick veröffentliche, heißt das ja nicht, dass das Kapitel österreichischer Popgeschichte abgeschlossen ist. Vielleicht kommen übermorgen schon die nächsten Wanda und Bilderbuch ums Eck. Wer weiß? Es ist nur einfach nicht selbstverständlich, dass aus dem Nichts eine ganze Generation österreichischer Musikerinnen und Musiker auftaucht, die dann in Deutschland vor Zehntausenden spielt. Ich hoffe, es geht weiter – aber sicher bin ich nicht.

Ich möchte auf eine andere Band zu sprechen kommen – Bilderbuch. Deren Hit „Maschine“ wurde ein paar Monate vor „Bologna“ veröffentlicht. Wie sehr haben sich Wanda und Bilderbuch gegenseitig beeinflusst oder gar bedingt?

Ich bin sicher: Ohne den Erfolg von Bilderbuch hätte es Wanda nicht in dieser Form gegeben – und umgekehrt genauso. Diese Gleichzeitigkeit hat ja auch der Presse damals Futter gegeben – zwei völlig unterschiedliche Bands, die sich aber im selben Zeitraum durchsetzen. Das schafft Narrative, Mythen – wir alle lieben Geschichten. Damit eine ganze Generation sichtbar wird, braucht es auch Reibung, Gegensätze, Antagonismen. All das hat mitgespielt.

Gab bzw. gibt es da kein Konkurrenzdenken?

Es ist wohl ein bisschen so wie bei Ronaldo und Messi. Man schaut schon mal rüber, was der andere so macht.

Stand es nie zur Debatte, auf Englisch zu singen, um größere Märkte zu erreichen?

Nein, diese Band hat nie in kommerziellen Kategorien gedacht. Wir haben einfach von Song zu Song gearbeitet, von Album zu Album. Und ich finde es schade, dass junge Bands heute oft viel mehr Energie in ihren Instagram-Auftritt stecken als in ihr Songwriting. Manche sehen aus, als würden sie von einem internationalen Konzern gemanagt – aber musikalisch fehlt es oft an Substanz. Ich habe lieber fünf Jahre im Underground verbracht und an meiner Kunst gearbeitet, als auf schnellen Ruhm zu setzen.

Im Buch steht, dass sie derjenige Musiker im Land sein wollten, der am meisten trinkt. Warum?

Ich war 21. Ich hatte keine Ahnung, wer ich bin – also habe ich mir eine Identität ausgedacht: Du bist jetzt der Hemingway von Wien. Du redest pseudoweises Zeug und saufst alle unter den Tisch. Ich dachte, das würde mich irgendwohin führen. Und ja – es hat mich auch irgendwohin geführt.

Sie schreiben am Ende ihres Buches, wie es sich angefühlt hat, endlich einmal nüchtern auf der Bühne zu stehen. Das war beim Konzert am Donauinselfest. Trinken Sie nicht mehr?

Darüber spreche ich öffentlich ungern. Ich nehme das Thema sehr ernst. Wer merkt, dass er ein Problem mit Alkohol hat, sollte sich Hilfe holen. Ich habe das getan. Ich habe einiges meines Talents versoffen. Ich werde nie wissen, was möglich gewesen wäre – ohne Alkohol. Stattdessen habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie viel Angostura im Whisky Sour ist. Das bereue ich.

Was haben Sie beim Schreiben über sich selbst gelernt?

Viel. Ich habe erkannt, dass mir das Streben nach Extremen nicht guttut – weder extreme Gefühle noch Erfolg. Ich habe erkannt, wie wichtig Zwischenmenschlichkeit ist. Und mir ist aufgefallen, wie gespalten unsere Gesellschaft heute ist – dass sich Lager bilden, die sich gegenseitig wegwünschen. Das halte ich für gefährlich. Dem möchte ich – auch mit meiner Kunst – etwas entgegensetzen.

Im Buch stellen Sie das Verbindende vor das Trennende. Das kommt vor allem im Kapitel über ihren Aufenthalt in Kairo klar zum Ausdruck. Wie sehr hat Sie diese Reise geprägt?

In Kairo habe ich gesehen, wohin eine gespaltene Gesellschaft führen kann – zu Gewalt, zu Mord und Totschlag. Das hatten wir in Europa auch schon, etwa zu Zeiten der Reformationskriege. Über ein Jahrhundert lang haben sich Protestanten und Katholiken gegenseitig die Schädel eingeschlagen. Einige dieser Symptome erkenne ich heute wieder in unserer Gesellschaft.

Sie schreiben im Buch über die Entstehung der ersten Songs, darunter auch die Hits, die, wie es scheint, fast auch Ihnen herausgeflossen sind.

Mit Anfang 20 war das Musikmachen wie ein Kanal, der sich geöffnet hat. Die Lieder kamen einfach zu mir – fast religiös. Wie Eingebungen. Heute ist das anders. Ich arbeite bewusster. Aber ich bin dankbar für diese Phase. Sie hat drei Jahre gedauert - und ich erkenne sie rückblickend als etwas Besonderes an.

Was ist der Preis für den Erfolg?

Ich denke nicht, dass ich etwas versäumt habe. Ich durfte 14 Jahre lang das machen, was ich liebe. Natürlich verliert man dabei ein Stück Privatleben. Aber ich nehme das in Kauf. Ich bin selbst Musikfan, und Bands wie Nirvana oder die Beatles haben mir eine Identität gegeben. Wenn meine Band das heute für andere sein kann – dann ist das alles wert.

Was kann man aus ihrer Geschichte lernen?

Es ist ein Aufruf, sich selbst ernst zu nehmen. Die Botschaft ist: Du bist wichtig. Mach etwas daraus.

Der ehemalige Wanda-Manager Stefan Redelsteiner hat vor ein paar Wochen ebenfalls seine Blickweise auf die Band, die damalige Zeit vorgelegt. Haben Sie das Buch gelesen?

Nein. Im Moment habe ich weder Zeit noch das Bedürfnis, es zu lesen.

Bleibt es bei diesem einen Buch oder werden Sie in Zukunft noch weitere veröffentlichen?

Schreiben war schon immer eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Solange es sich relevant anfühlt, werde ich schreiben – und veröffentlichen.

Man spürt beim Lesen oft: Das hätte alles auch scheitern können.

Alles ist im Grunde zum Scheitern verurteilt. Aber wenn man nicht scheitern will, muss man einfach machen. Und was ich gelernt habe: Man wächst nur an Hindernissen. Wir wollten nie auf eine Beislwelt reduziert werden. Viele haben uns auch als größenwahninnig bezeichnet. Aber wir wollten einfach so viele Menschen wie möglich zusammenbringen. Im besten Fall Millionen. Und auch wenn wir damals in einem winzigen Proberaum saßen, wussten wir: Das wird etwas Großes.

Zur Person, Buch, Lesung

Der Frontmann der heimischen Band Wanda wurde als Michael Marco Fitzthum 1987 in Wien geboren. Er studierte Sprachkunst an der Uni Wien und hat die letzten 15 Jahre sehr viel Zeit in Wiener Beisln, aber auch auf großen Bühnen verbracht. Über diese Zeit hat er nun ein Buch mit dem Titel „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ geschrieben.

Aus diesem wird er am 20. August um 19.30 im Theater im Park (Wien) lesen.

Marco Wanda: „Dass es uns überhaupt gegeben hat“. Zsolnay. 288 Seiten. 26,50 Euro

Kommentare