Günter Grass gestorben

Ilsebill salzte nach.“

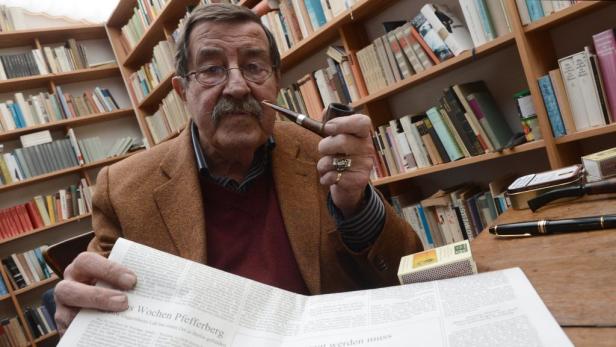

Der aus nur drei Wörtern bestehende erste Satz aus Günter Grass’ Roman „Der Butt“ gilt als schönster erster Satz der deutschsprachigen Literatur, sein Verfasser als einer der bedeutendsten Schriftsteller der Gegenwart. Mit seinen Romanen, aber auch mit seinem politischen Engagement prägte Grass die deutsche Nachkriegsgeschichte. Am Montag wurde bekannt, dass der Nobelpreisträger im Alter von 87 Jahren in einer Lübecker Klinik gestorben ist.

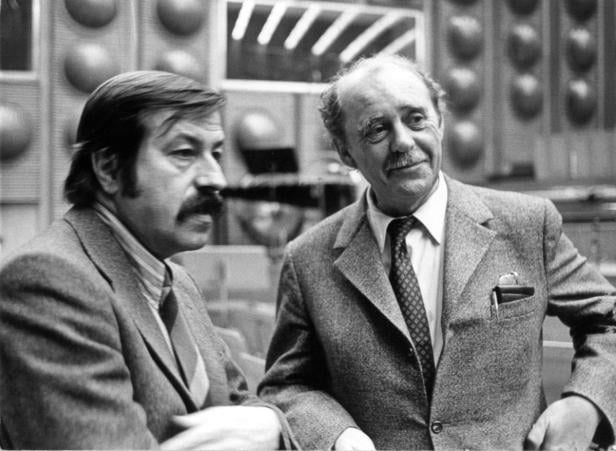

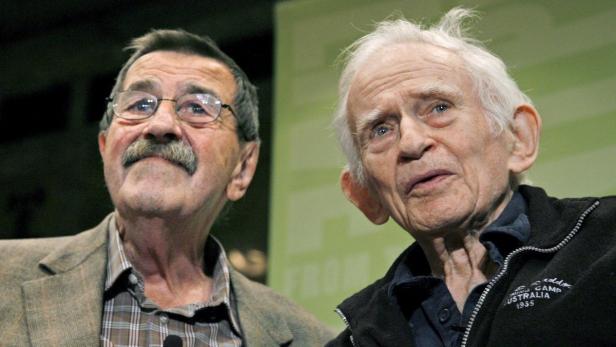

Mit Grass' Tod geht ein Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte zu Ende. Nach dem Tod von Siegfried Lenz im vergangenen Oktober und dem Freitod des bedeutenden Feuilletonisten Fritz J. Raddatz im Februar dieses Jahres starb mit Günter Grass einer der letzten großen Erzähler der deutschen Nachkriegsliteratur.

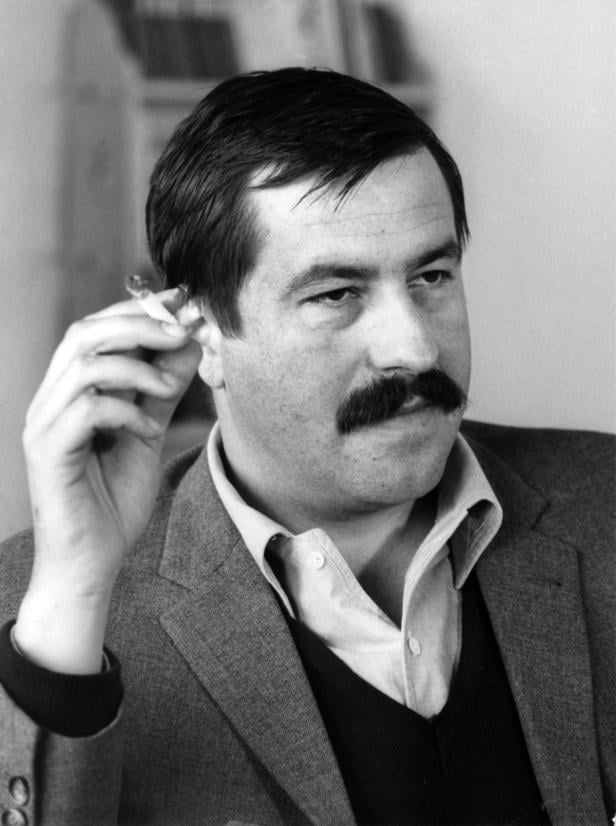

Schon sein erster Roman „Die Blechtrommel“ machte Grass weltberühmt. Mit dem kleinwüchsigen Trommler Oskar Mazerath schuf Grass einen der berühmtesten Antihelden der deutschen Literatur. Teil des Romanzyklus „Danziger Trilogie“, erzählt die 1959 veröffentlichte „Blechtrommel“ die Geschichte der kaschubischen Familie Mazerath und gilt als ein Schlüsseltext der deutschen Vergangenheitsbewältigung und wurde ein Welterfolg.

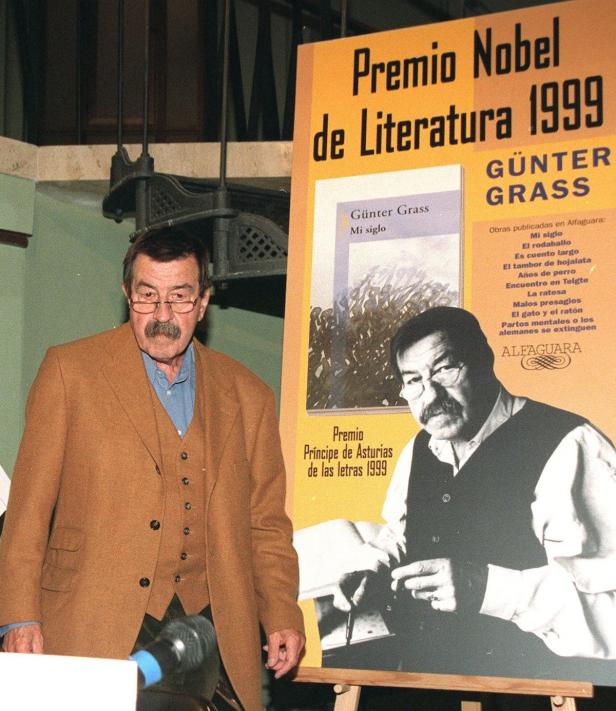

Im Jahr 1999 erhielt der aus Danzig gebürtige Schriftsteller den Nobelpreis für Literatur.

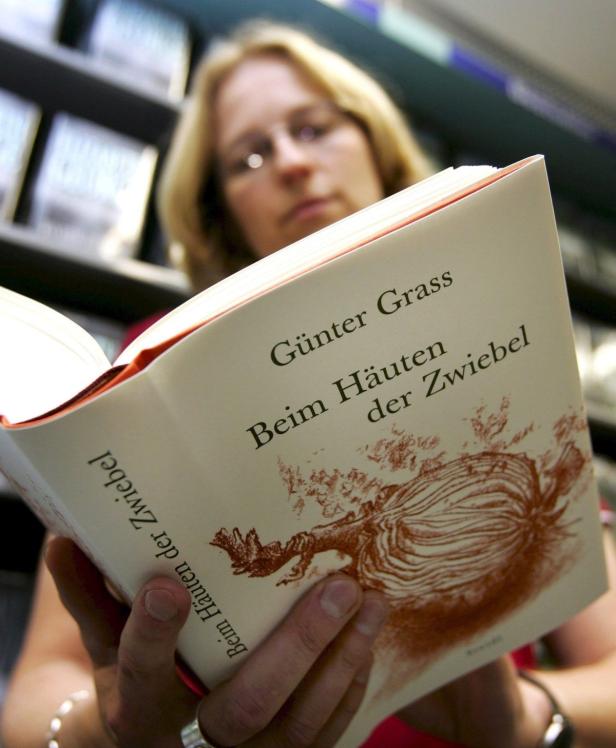

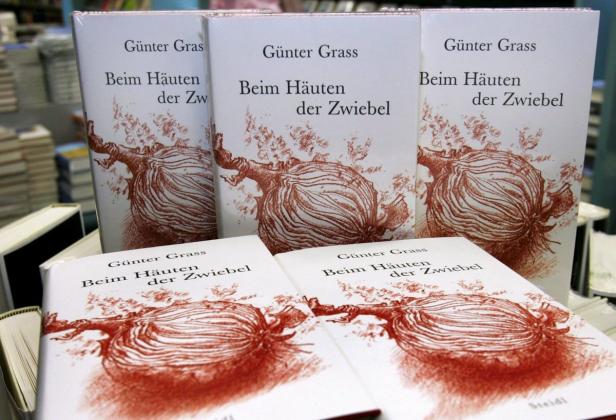

Der 1979 von Volker Schlöndorff verfilmte Roman „Die Blechtrommel“ ist Teil der „Danziger Trilogie“, die weiters die Novelle „Katz und Maus“ (1961) und den Roman „Hundejahre“ (1963) umfasst. Fast ein halbes Jahrhundert später schrieb Grass seine „Trilogie der Erinnerung“ mit den autobiografischen Bänden „Beim Häuten der Zwiebel“ (2006), „Die Box“ (2008) und „Grimms Wörter“ (2010). Schlagzeilen machte Grass mit seinem israelkritischen Gedicht „Was gesagt werden muss“ das am 4. April 2012 in den Tageszeitungen Süddeutsche Zeitung, La Repubblica und El País erschien.

Bilder: Ein unbequemes Leben für die Literatur

Gesellschaftspolitische Debatten

Deutschland hatte es Grass in den letzten Jahren schwer gemacht und Grass wiederum machte es Deutschland nicht leicht. Die Scham, als Kind und Heranwachsender den Nazis auf den Leim gegangen zu sein, war für Grass eine lebenslange Last. Der Literaturexperte Hanjo Kesting meinte einmal bei einer Lesung mit Grass, man müsse dessen literarisch-künstlerisch-politisches Gesamtkunstwerk als „lebenslange Bußübung“ betrachten.

60 Jahre Schweigen

Israel-Gedicht

Nach Erscheinen des Israel-Gedichts im April 2012 wurde dem Dichter sogar Antisemitismus vorgehalten. Eine Sicht, die der amerikanische Historiker Fritz Stern oder der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel zurückwiesen. Die Hüter der Political Correctness hätten sich nicht die Chance entgehen lassen wollen, „endlich mal die große Keule gegen Grass auszupacken“, meinte Gabriel im Spiegel-Interview, auch wenn er wie Stern (und viele andere) den Inhalt des Gedichts - Israel gefährde mit seinen Atomwaffen den Weltfrieden - nicht teilte.

In der erregten Debatte wurden (verworfene) Forderungen laut, Grass die Ehrenpräsidentschaft des PEN und sogar den Literaturnobelpreis abzuerkennen. Die Schwedische Akademie betonte, Grass habe den Nobelpreis ausschließlich für literarische Verdienste erhalten - „weil er in munterschwarzen Fabeln das vergessene Gesicht der Geschichte gezeichnet hat“, wie die Jury bei der Vergabe 1999 lobte.

Gesellschaftlichen Verhältnisse verändern

Zum umfangreichen Werk von Grass gehört die Anfang der 1960er Jahre erschienene „Danziger Trilogie“. Sie umfasst neben der „Blechtrommel“ die Novelle „Katz und Maus“ (1961) und den Roman „Hundejahre“ (1963). Fast ein halbes Jahrhundert später schrieb Grass seine „Trilogie der Erinnerung“ mit den autobiografischen Bänden „Beim Häuten der Zwiebel“ (2006), „Die Box“ (2008) und „Grimms Wörter“ (2010).

Auch die Umstände, unter denen "DIe Blechtrommel" zum ersten Mal ans Licht der Öffentlichkeit trat, bilden einen hübsche anekdotische Klammer für die stete Parallelität von Grass künstlerischem wie politischem Engagement:

Im Festsaal des Allgäuer Traditionswirten Adler, einem vor 1500 Jahren errichteten Landgasthof in Großholzleute,der damals die Versammlungen der Gruppe 47 beherbergte, las Günter Grass im Oktober 1958 erstmals vor Publikum aus seinem dicken Stapel an Manuskriptseiten der „Blechtrommel“. Zu den Zuhörern gehörte Marcel-Reich Ranicki, er soll gleich sehr angetan gewesen sein, der Grundstein für Grass’Weltruhm war gelegt.

Als der „Adler“-Wirt im Frühjahr 2013 beschloss, Dinkelbauer in Südafrika zu werden, setzte sich Grass mit Verve für den Erhalt des Wirtshauses ein – hier stünde ein Stück Literaturgeschichte auf dem Spiel. Denn dies war Grass Tradition: energisches Auftreten für alle moralischen Anliegen dieser Welt. Samt regelmäßigem Wahlkampf für die SPD – der im Hause Grass zum Generationenzwist führte. Denn hier verstand der tolerante Vater keinen Spaß.

Programmänderungen

Anlässlich des Todes von Günter Grass ändert der ORF sein Programm. Ö1 sendet heute, 13.4., in den „Tonspuren“ (21.00 Uhr) das Porträt „Das Höllengelächter“, das anlässlich des 75. Geburtstag des Schriftstellers Günter Grass im Jahr 2002 aufgenommen wurde. Morgen, Dienstag, ist in den „Radiogeschichten“ (11.40 Uhr) ein Auszug aus dem Roman „Die Blechtrommel“ zu hören, gelesen vom Autor. Am Freitag, den 17. April sendet Ö1 in „Da Capo: Im Gespräch“ (16.00 Uhr) eine Sendung aus dem Jahr 2009, bei der Michael Kerbler mit dem Autor gesprochen hat. Der „Kulturmontag“ in ORF 2 (22.30 Uhr) zeigt ebenso einen Nachruf wie zuvor die „Kulturzeit“ in 3sat (19.20 Uhr). 3sat zeigt zudem um 22.25 Uhr „Deutschland, deine Künstler: Günter Grass“ und im Anschluss (23.10 Uhr) Hans-Jürgen Pohlands Verfilmung der Novelle „Katz und Maus“.

„Demokratische Altlinke, Fossile wie ich, machen aber weiter den Mund auf.“ (bei einer Lesung in Berlin, 1992)

„Was aus Liebe dem eigenen Land zugemutet ward, wurde als Nestbeschmutzung gelesen. Seitdem gelte ich als umstritten.“ (aus der Nobel-Vorlesung in Stockholm, 1999)

„Ich bin ein lebenslustiger Pessimist.“ (bei einer Lesung in Hannover, 2001)

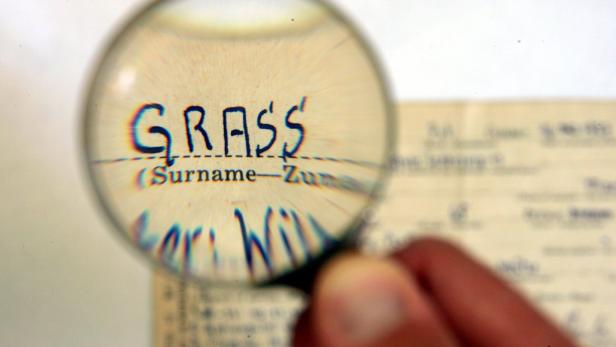

„Ich habe das (...) immer als einen Makel empfunden, der mich bedrückt hat und über den ich nicht sprechen konnte.“ (zu seiner spät eingestandenen Mitgliedschaft als junger Mann in der Waffen-SS in einem Interview mit der dpa, 2006)

„Schreiben bietet die Möglichkeit, absolut verlorene Dinge (...) mit literarischen Mitteln wieder entstehen lassen zu können.“ (in einem Interview mit der dpa, 2007)

Über den Literaturbetrieb:„Wir haben ja zwei polnische Päpste. Der eine, in Rom, meint unfehlbar in Fragen sexueller Praxis zu sein. Ich habe da meine Zweifel. Der andere, in Frankfurt, meint unfehlbar im Urteil über Literatur zu sein. Auch da habe ich meine Zweifel.“ (Über den Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, 1995)

Über Politik:„Hässlich sieht diese Einheit aus.“ (in einem Vortrag auf der ersten gesamtdeutschen Fraktionssitzung der Grünen/Bündnis 90, 1990)

„Demokratie ist kein fester Besitz. (...) Zurzeit sind wir dabei, sie zu demontieren.“ (in einem Interview mit der dpa, 2007)

„Schafft eine Kulturabgabe, die auch an die Reichen rangeht, sonst kann man den Begriff Kulturnation streichen.“ (zum Auftakt seiner Wahlkampfreise für die SPD, 2009)

„Es ist mir aufgefallen, dass in einem demokratischen Land, in dem Pressefreiheit herrscht, eine gewisse Gleichschaltung der Meinung im Vordergrund steht und eine Weigerung, auf den Inhalt, die Fragestellungen, die ich hier anführe, überhaupt einzugehen.“ (im NDR zur Empörung über sein Israel-kritisches Gedicht „Was gesagt werden muss“, April 2012)

Kommentare