"Lear": Auf der Blutwiese

Das war es also, das Opernprogramm der Salzburger Festspiele 2017, der ersten unter der Intendanz von Markus Hinterhäuser (wenn man das Interimsjahr 2011 mal beiseite lässt). Und man muss erfreut und wertend zugeben: Es war das Beste seit Jahren. Verantwortlich dafür sind eine dramaturgisch kluge Programmierung, die Anwesenheit zahlreicher Spitzendirigenten, faszinierende künstlerische Kombinationen und für Salzburg neue Regisseure.

Das Allerbeste jedoch gab es am Ende. Bei einigen Premieren davor konnte/musste/sollte man noch über musikalische Interpretationen ("La clemenza di Tito"), allzu plakative Regiearbeiten (ebendort), szenische Starre ("Aida"), manche Sängerleistungen oder das in Frage gestellte Primat der Musik ("Wozzeck") diskutieren – freilich in Würdigung des hohen Niveaus und ohne dadurch die jeweiligen Produktionen kleinreden zu wollen.

Großer Wurf

Bei Aribert Reimanns "Lear" jedoch fügen sich sämtliche Komponenten zu einem exemplarischen Ganzen, zu einem Opernwunder, einem echten Wurf, von dem man nicht nur in Salzburg wohl noch in Jahren sprechen wird. Diese künstlerische Arbeit zählt zu den besten der jüngeren und mittleren Festspielgeschichte.

Prima la musica e poi le parole? Solche Fragen stellen sich bei diesem Stück Musik-Theater nicht, weil es sich um ein Gesamtkunstwerk handelt, mit allen dazu nötigen Facetten.

Da wäre zunächst einmal das Werk. Reimanns "Lear", 1978 uraufgeführt, gilt mittlerweile als Klassiker der Avantgarde und hat bereits mehr als zwei Dutzend Neuproduktionen erlebt. Im Repertoirebetrieb spielt diese Oper nach Shakespeare, eingerichtet von Claus H. Henneberg, aber dennoch (leider) keine große Rolle. Die Festspiele kommen also mit dieser Produktion einer Kernaufgabe nach, der Realisierung von Werken jenseits ausgetretener Pfade. Die Musik ist packend, in jeder Phase, selbst in den sensibelsten Momenten, höchst dramatisch, kraftvoll, zwischen atonalen Aufschreien und Strauss-ähnlichem Gestus schwankend. Ein Meisterwerk des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, das Shakespeares Geschichte vom König, der sein Reich unter seinen Töchter aufteilt und erst im Tod zu der ihn wahrhaftig liebenden findet, stringent verdichtet erzählt.

Der Erfolg ist weiters den Wiener Philharmonikern geschuldet, die eine für sie völlig neue Partitur höchst präzise, mit enormer Wucht, dann wieder fein lyrisch, mit einer gigantischen Palette an Klangfarben umsetzen. Dirigent Franz Welser-Möst führt mitreißend, analytisch und gleichermaßen emotional durch diesen Reimann’schen Kosmos. Es ist eine wahre Freude, dieses Spitzenorchester, mit sechs Schlagwerkern auf einer seitlichen Empore positioniert, mit diesem Werk zu erleben (statt etwa mit Mozart).

Auch die Sängerinnen und Sänger tragen das Ihre zu diesem Triumph bei. Gerald Finley ist eine Idealbesetzung für den König Lear, stimmlich enorm präsent, mit schönem Timbre, kernigem Bassbariton, mächtigen Ausbrüchen und mit hoher Phrasierungskunst. Auch sein Spiel ist bewundernswert.

Große Wucht

Seine zwei bösen Töchter, Goneril und Regan, werden von Evelyn Herlitzius und Gun-Brit Barkmin hochdramatisch gesungen, wie Wagner-Heroinen. Und man hört bei jedem ihrer Töne, wo auch Reimanns Sympathien liegen, nämlich bei der sanften Cordelia, traumhaft gesungen von Anna Prohaska. Auch der Countertenor Kai Wessel ist als Edgar eine Wucht, Gloster (Lauri Vasar), Edmund (Charles Workman), der Graf von Kent (Matthias Klink), der Herzog von Albany (Derek Walton) und alle anderen Gesangspartien sind ebenfalls gut besetzt. Michael Maertens zieht als Narr im Sprechgesang seine Maertens-Nummer ab.

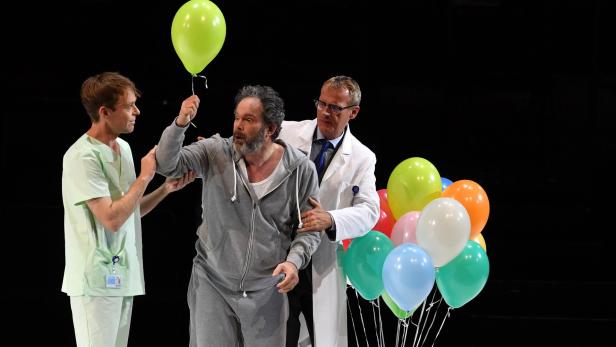

Zum Ereignis macht diese Produktion aber nicht zuletzt die Regie des Salzburg-Debütanten Simon Stone, der die Felsenreitschule so raffiniert nützt wie nur wenige vor ihm. Im ersten Teil gibt es auf der Bühne ein Blumenmeer, auf das es beim Sturm heftig regnet. Im zweiten Teil wird die trügerische Idylle zur Blutwiese, auf der das Schlachten kein Ende nimmt.

Vor den Arkaden sitzen diesmal etwa 200 Statisten, die man anfänglich für Besucher hält. Sie werden nach der Pause der Reihe nach abgemurkst. Security-Leute fischen elegante Damen und Herren heraus und tauchen sie in große Blutlachen. Wer nicht gekillt wird, wird von der Bühne gejagt, sodass das Spiel von Macht und Mord im Nichts, in der traurigen Leere, in der Einsamkeit endet.

Auch die Personenführung ist fabelhaft. Und wenn es ins Groteske oder Absurde kippt, etwa mit Edgar als Micky Maus, mit orgiastischen Sado-Maso-Szenen oder Choristen in Unterhosen (topgeführt der Staatsopernchor), hat es nie Selbstzweck, sondern dient nur der Verdichtung bzw. Überhöhung. Reimann selbst kam am Ende auf die Bühne und zeigte, was er von dieser Produktion hält: mit Umarmungen für die Beteiligten.

Kommentare