Lars Eidinger hat "keine Scheu, auch hässlich zu erscheinen, anzuecken"

Lars Eidinger spielt Tennis. Jagt jedem Ball nach, schwitzt, flucht, jubelt. Am Ende nützt alles nichts, er verliert das Match. Eidinger flippt aus: Er ist einer, der immer gewinnen will. „Er hat ein großes Ego, aber er steht im Dienst einer größeren Sache“, umschreibt Juliette Binoche, die mit Eidinger unter anderem in Claire Denis’ „High Life“ zusammengearbeitet hat, diskret die Unberechenbarkeit ihres geschätzten Kollegen. Der 47-jährige Berliner ist genial, aber auch leicht reizbar.

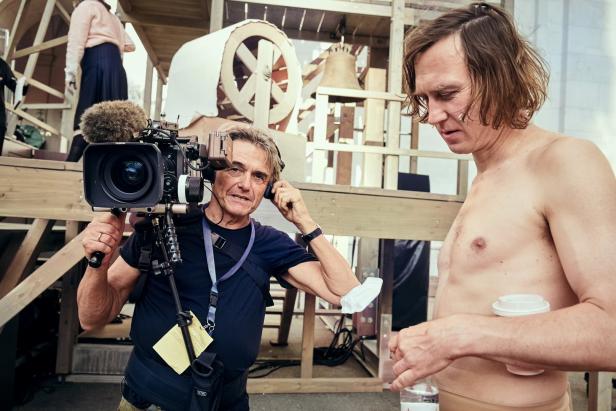

Auf sehr behutsame, ja fast liebevolle Art hat der deutsche Regisseur Rainer Holzemer Eidinger nun fürs Kino porträtiert. „Lars Eidinger - Sein oder nicht sein“ nennt Holzemer seine Annäherung an den großartigen Schauspieler, in der er neben dem aufbrausenden auch einen äußerst sensiblen Lars Eidinger zeigt.

KURIER: Wenn man Ihren Film so ansieht, ist das wie die Bestätigung der alten These, dass Genie und Wahnsinn nahe beieinander liegen, dass Künstler schwierig sind. Ist Lars Eidinger schwierig?

Rainer Holzemer: Er hat halt eine wahnsinnig hohe Sensibiliät. Die braucht es offensichtlich, um diese hohen Leistungen vollziehen zu können. Juliette Binoche sagt ja irgendwann im Film: „Wir Schauspieler haben alle eine Macke. Aus einer Verletzung heraus, die wir früh erlebt haben, sind wir zu diesem Beruf gekommen“. Wahrscheinlich trifft das zu. Lars hat ja auch keinen Kontakt zu seinem Vater. Er ist nicht geschlagen oder misshandelt, aber offenbar missverstanden worden. In ein Leben gepresst worden, das sehr leistungsorientiert war. Für Lars’ Vater gab es nur einen Sieger, der zweite Platz war schon der erste Verlierer. Das wurde Lars eingeimpft. Ich kann mir schon vorstellen, dass es Momente gibt, wo Lars diesem Leistungsgedanken nicht mehr folgen will. Dadurch ist er in so einer starken Emotionalität, weil er jetzt feststellt, es geht doch auch ohne Konkurrenz.

Hat Lars Eidinger sich ganz auf Sie eingelassen?

Ja, ich denke schon. Wir haben uns wirklich gut verstanden, bis heute. Aber es gab diesen Probetag an der Berliner Schaubühne bei „Hamlet“, da sind wir ein bisschen an unsere Grenzen gestoßen. Er meinte, bleib doch einmal einen ganzen Durchlauf an meiner Seite und guck, was passiert. Ich habe eine Kamera, die wiegt 15 Kilo und dann kommt diese entscheidende Stelle mit dem Sein oder nicht sein. Es war stockfinster, ich ging herum und kannte das Stück nicht so genau. Wir standen gemeinsam hinter der Bühne im Dunkeln, ich hatte eine Regenmontur an und Bergstiefel, weil Schlamm auf der Bühne war. Dann auf einmal rast Lars nach vorne von der Hinterbühne und springt über einen Tisch. Ich wollte ihm nach, bin aber an einem Kettenvorhang hängengeblieben. Keine Chance, da mit der Kamera hinterher zu kommen. Also blieb ich hinten. Er zog den Monolog durch und fand ihn so gut wie noch nie. Fand das dann halt Scheiße, dass ich nicht gefilmt hatte. Aber auch Thomas Ostermeier, der im Zuschauerraum saß, meinte, wieso hast du denn Rainer nicht nach vor kommen lassen auf die Bühne und dann nochmal angesetzt? Da hatte er aber auch nicht dran gedacht, blöd gelaufen. Er war dann so unglücklich, er wollte fast die Probe schmeißen. Er hätte es besser als Laurence Olivier gemacht und ich hatte es nicht gefilmt. Zwei Tage später, als er sich wieder beruhigt hatte, hat er dann nochmal den Monolog zitiert und dazu betont, was diese Shakespeare-Sätze für ihn bedeuten und am Ende fand ich das viel schöner. Auch er gab dann zu, das sei besser. Er ist halt ein Perfektionist, er ist besessen, sehr emotional. Steht auch unter Druck bei den Dreharbeiten, gibt alles.

Eidinger ist international ein Star, aber in Deutschland ist seine Rezeption nicht nur positiv, oder?

Die Wahrnehmung von Eidinger in Deutschland ist schon polarisiert. Es gibt Menschen, die ihn lieben und Menschen, die ihn hassen. Ein Dazwischen gibt es kaum. Ich hab das selber in meinem Bekanntenkreis erlebt, als ich sagte, ich drehe jetzt einen Lars Eidinger-Film. Oh toll, toller Schauspieler! Oder: Hör mir doch mit dem auf! Aber er ist ja nicht so, um sich nur permanent ins Rampenlicht zu stellen, sondern er hat eine Energie, die mindestens 50 Prozent höher ist als bei normalen Menschen. Dadurch ist er auch so aktiv und interessiert an allem.

In einer Szene kracht Eidinger mit Michael Sturminger, dem „Jedermann“-Regisseur, zusammen.

Was soll ich sagen? Die zwei sind nicht auf einer Wellenlänge, was ich schade finde. Michael hat sich bei den „Jedermann“-Proben wirklich bemüht, aber es sind einfach unterschiedliche Auffassungen, die beide haben und die nicht immer zu Ende diskutiert wurden. Lars ist streitbar, er will diskutieren. Er improvisiert auch viel auf der Bühne, auch mitten in der Vorstellung. Das ist für ihn eine Philosophie des Theaterspielens.

Für wen waren die Dreharbeiten aufreibender? Für Sie oder für ihn?

Für beide. Es war schon sportlich. Der hat eine Energie, Wahnsinn. In Paris beim Dreh zu Olivier Assyas’ „Irma Vep“ sind wir um vier Uhr früh aufgestanden. Lars musste in die Maske, dann drehte er acht Stunden im historischen Kostüm mit Vampirmaske, dann hat er gerade noch rechtzeitig seinen Flieger nach Salzburg erwischt. Am Abend Jedermann gespielt. Hat dann in der Nacht drei Stunden geschlafen. Nächsten Tag meinte er, das war die beste Vorstellung am Domplatz, die wir je gehabt haben. Also, der ist wirklich ein Tier. Da immer mitzuhalten - ich bin ja doch 20 Jahre älter - das war schon eine Herausforderung. Menschen wie Lars zehren. Er zieht Aufmerksamkeit und Energie auf sich, zuhause war ich fertig. Aber trotzdem habe ich jeden Tag mit ihm genossen, wurde ihm nicht überdrüssig. Seinem großen Talent aus nächster Nähe zuschauen zu können, war auch ein Geschenk.

Gefällt ihm der Film?

Ja. Er hat ihn jetzt schon öfter gesehen. Die erste Vorführung habe ich für ihn alleine gemacht, es war total süß. Er war mit seiner Frau im Kino, mit dem Verleiher und mir. Sie hatten tatsächlich darüber geredet, was ist, wenn der Film jetzt total Scheiße ist. Kann er sich da rauskaufen? Er hatte schon überlegt, wieviel ihn das kosten würde, etwa 500.000 €. Und dann lief der Film, wir ließen es dunkel nach dem Abspann und dann hat er nur gesagt, „Mensch, Rainer“ und ist mir um den Hals gefallen. Er hat geweint, er ist sehr nah am Wasser gebaut. Er war gerührt. Lars sagt ja immer, Schauspieler haben kein Selbstvertrauen per se, sondern sie erspielen sich das. Er steht auch zu dem Streit in Salzburg - da hatte ich schon Angst, dass er sich so nicht sehen wollte. Das finde ich groß an ihm. Er hat keine Scheu, auch hässlich zu erscheinen, anzuecken. Ihm geht es um die Auseinandersetzung, als Künstler voranzukommen, die Kunst als solche voranzubringen. Da hat er ein Bewusstsein im größeren Sinne, das Ziel, was Großes schaffen zu wollen.

Sie haben ein Faible für filmische Porträts mehr oder weniger schwieriger Künstler. Haben Fotografen wie Jürgen Teller, William Eggleston und Anton Corbijn und Modeschöpfer wie Martin Margiela oder Dries van Noten porträtiert. Woher kommt diese Affinität zu Künstlern?

Ich drehe meine Filme ja meistens auch selber und in meiner Funktion als Kameramann habe ich am Anfang meiner Karriere 1998 einen Film über Ostdeutschland fünf Jahre nach dem Mauerfall mit dem mittlerweile verstorbenen Fotografen Stefan Moses gedreht, „Augenzeugen“. Moses fotografierte die Menschen, ich führte die Gespräche mit ihnen. Von da an war ich in der Szene drin. Ich habe dann zehn Filme über Magnum-Fotografen gemacht: Eggleston, Corbijn, List, Burri etc. Es hat sich bei mir eine Leidenschaft entwickelt, dass ich diese besonderen Menschen in ihren Arbeitsprozessen und gleichzeitig als Personen zeigen konnte. Alle kannten mich bald in der Fotgrafenszene. Ich bin an jeden herangekommen. Mit Jürgen Teller habe ich dann Dries van Noten kennengelernt. So gelangte ich in die Modeszene.

Ihr nächstes Opfer wird wieder ein Schauspieler sein?

Nein. Der Nächste ist ein Designer.

Kommentare