Künstler Christo im Interview: „Wir haben für alles bezahlt!“

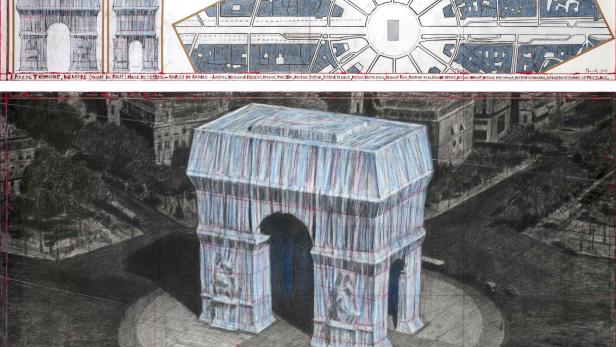

„Wir arbeiten stets an mehreren Projekten gleichzeitig. Ich kann Ihnen aber noch nicht sagen, an welchen“, erklärte Christo, als der KURIER ihn Ende März in seinem Atelier in New York erreichte. Vergangenen Mittwoch wurde dann bekannt, dass der 83-Jährige mit seinem Team im April 2020 den Triumphbogen in Paris verhüllen wird. Die Idee dazu hatte er bereits 1962.

Wie der Künstler arbeitet, zeigt der Film „Christo – Walking on Water“, der am Freitag (12.4.) im Kino startet. Er führt die teils chaotischen Zustände bei der Durchführung des Projekts „Floating Piers“ vor, das Christo im Sommer 2016 am Iseo-See in Norditalien realisierte. Die orangen Stege zogen innerhalb von 16 Tagen rund 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher an.

KURIER: „Walking On Water“ wurde aus 700 Stunden Material aus verschiedenen Quellen zusammengeschnitten – in der heutigen Zeit, in der jeder eine Kamera hat, sehr zeitgemäß. Christo: Jedes unserer Projekte wird von einem Film dokumentiert. Das begann in den 1960er Jahren mit den Gebrüdern Maysles, die auch wichtige Dokus wie „Gimme Shelter“ über das Rolling-Stones-Konzert in Altamont (1969) drehten. Sie begleiteten unsere Arbeit seither. Aber David Maysles starb 1987, sein Bruder Albert 2015. Mein Neffe und ich beschlossen dann, dass wir viele Kameraleute haben wollten. Andrey Paounov, ein Freund meines Neffen und ein Bulgare wie ich, sichtete das Material dann 10 Monate lang. Er hatte keine Vorgaben, wie das Ergebnis aussehen sollte.

Der Film zeigt Sie in Momenten großer Freude, aber auch großer Anspannung.

Das ist immer Teil eines solchen Projekts. Es ist nichts gespielt, Sie sehen das echte Drama, das echte Unbehagen, das echte Geschrei. Der Film fängt die Energie dieser drei Monate ein, die das Projekt dauerte.

Der Stress ergab sich dabei aus den teilweise unkontrollierten Besuchermassen. War es für Sie eine neue Erfahrung, dass ihnen der Zustrom zu viel wurde?

Alle unsere Projekte gehen mit enormer öffentlicher Präsenz einher. Werke im ländlichen Raum brauchen andere Logistik als etwa der Reichstag in Berlin. In Iseo gab es Probleme zwischen der Gemeinde- und der Bezirksebene. Das Dorf konnte die Mengen an Besuchern nicht mehr aufnehmen, und so kam es zu Wartezeiten. Aber am Ende konnten wir eine Lösung finden.

Haben Sie eine Idealsituation im Kopf, in der Ihre Arbeiten erlebt werden sollten? Jedes Projekt ist einzigartig. Aber wir realisieren alle unsere Projekte in bewohnten Gebieten, nicht dort, wo niemand hin kann. Es ist auch wichtig, gebaute Strukturen wie Häuser oder Straßen in der Nähe zu haben, so dass man ein Gefühl für die Dimensionen bekommt.

Neuerdings debattiert die Kunstwelt sehr intensiv, ob sie etwa Geld von Pharma- oder Ölkonzernen annehmen soll. Betrifft Sie diese Debatte auch?

Alle meine Projekte sind von mir gewählt, ich mache nie Auftragsarbeiten. Im Kern durchlaufen wir denselben Prozess wie eine Baufirma, die eine Brücke oder ein Hochhaus baut. Unsere Arbeit betrifft Versicherungen, öffentliche Entscheidungsprozesse, Behörden, und alles kostet Millionen. Doch ich akzeptiere von niemandem Geld, sondern bezahle alles durch den Verkauf meiner Original-Kunstwerke. Und weil ich meine Arbeiter nicht ohne Lohn heim schicken kann, wenn ein Sammler noch nicht bezahlt hat, arbeiten wir mit Banken. Meine Firma ist der größte Sammler von Christo-Werken, und wir nutzen sie als Besicherung für Kredite.

Die Insel im Iseo-See mit der Villa darauf gehört der Waffenfabrikanten-Familie Beretta. Hat die das Projekt also nicht unterstützt?

Wir haben für alles bezahlt! Wir mieteten die gesamte Wasserfläche, dazu noch zwei Kilometer Straße. Wir müssen das schon aus versicherungstechnischen Gründen tun. Weil es so viele Besucher gab, bestand ein Unfallrisiko, und wir waren verantwortlich.

Sie haben auch einen Bezug zu Wien: Als Sie aus Bulgarien in den Westen kamen, studierten Sie ein Semester hier. Woran erinnern Sie sich?

Ich lebte von Jänner bis September 1957 in Wien und war an der Akademie der bildenden Künste inskribiert. Es war das erste Mal, dass ich die westliche Welt sah. Ich war auch oft im Kunsthistorischen Museum und sah viele große Kunstwerke erstmals im Original. Es war sehr aufregend und bereichernd. Ich hatte mir nie ausgemalt, dem kommunistischen Regime zu entkommen.

Wie haben Sie es doch geschafft?

Ich bin auch tschechischer Abstammung und war gerade zu Besuch bei Verwandten in Prag, als der Ungarnaufstand 1956 startete. Damals überschritten viele Menschen die Grenze, und ich entkam nach Wien, am 10. Jänner 1957. Ich war bereits in Bulgarien Kunststudent gewesen, hatte Skulptur, dekorative Kunst und Architektur studiert. Indem ich an der Wiener Akademie inskribierte, konnte ich es abwenden, in ein Flüchtlingslager zu kommen – ich war ja Kunststudent in Wien.

Ihr größtes Projekt, die aus Ölfässern gebaute „Mastaba“, soll in Abu Dhabi entstehen und höher als die Pyramide von Gizeh werden. Ist es Ihnen wichtig, etwas Permanentes zu schaffen?

Ich bin natürlich froh, etwas zu kreieren, das bleiben kann. Aber meine temporären Projekte sind dafür gedacht, wieder zu verschwinden. Es ist Teil ihrer ästhetischen Qualität, dass sie nicht wiederholt werden können: Es wird nie wieder einen verhüllten Reichstag in Berlin (1995, Anm.) geben, ebenso wenig wie die „Gates“ im Central Park (2005) oder die „Floating Piers“. All diese Werke konnten nur zu diesem einen Zeitpunkt, an diesem bestimmten Ort passieren.

Kommentare