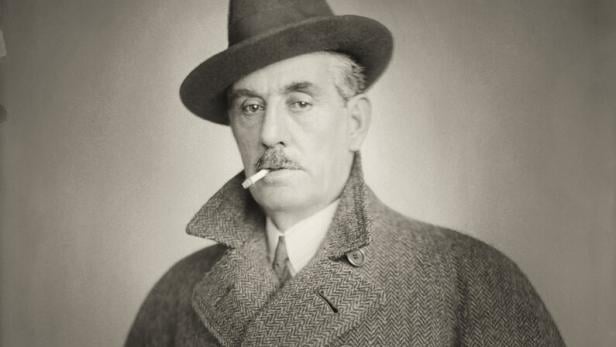

Komponist Giacomo Puccini: Das Genie als Lebemann

Soll das heißen, dass ich Turandot nicht vollenden werde?“, schreibt Giacomo Puccini sechs Wochen vor seinem Tod in einem Brief an seinen Librettisten. Der große Komponist litt seit Monaten unter Halsschmerzen und Hustenanfällen, doch sein Arzt log ihm vor, dass er ein gutartiges Geschwür hätte, das man behandeln müsste.

Tod mit 65 Jahren

Und so lässt Puccini in einer Brüsseler Spezialklinik qualvolle Radiumnadeln, eine aufwendige Kehlkopfoperation und Bestrahlungen über sich ergehen, um nur ja seine Turandot fertigstellen zu können. Doch das Meisterwerk bleibt unvollendet, der an Krebs erkrankte Kettenraucher stirbt am 29. November 1924 mit 65 Jahren an den Folgen der Behandlungen.

Hundert Jahre sind seither vergangen, und die Melodien des letzten großen italienischen Musikdramatikers haben nichts von ihren Emotionen, ihrer Leidenschaft und Tiefe verloren.

Alle waren Musiker

Was sonst als Musik hätte er denn machen sollen? Schon sein Vater, sein Groß-, sein Ur-und sein Ururgroßvater waren Musiker. Der Weg war also vorbestimmt, nicht jedoch, dass er mit La Bohème, Tosca, Madame Butterfly, Manon Lescaut, Gianni Schicchi und Turandot einige der bedeutendsten Werke des Opernrepertoires schaffen sollte.

Giacomo Puccini wird am 22. Dezember 1858 als fünftes von sieben Kindern in der toskanischen Stadt Lucca geboren, deren Tourismus heute noch von ihrem berühmtesten Sohn lebt. Mit 14 Jahren spielt er wie alle seine Vorväter an der Kirchenorgel, mit 18 geht er 20 Kilometer zu Fuß nach Pisa, um dort eine Vorstellung von Verdis Aida zu erleben. Von dem Tag an steht sein Entschluss fest, Opernkomponist zu werden.

Dass er „nur“ zwölf Opern schreibt (bei Mozart waren es in wesentlich kürzerer Zeit 21) liegt wohl daran, dass ihm seine Opernerfolge ein Vermögen einbringen, das es ihm ermöglicht, sich mit seiner Arbeit Zeit zu lassen. Außerdem führt er einen extravaganten Lebensstil, zählt zu Italiens ersten Automobilisten und ist als Freund schneller Sportwagen viel auf Reisen. Eine wäre ihm beinahe zum Verhängnis geworden: Als er 1903 – gerade mit Madame Butterfly beschäftigt – einen schweren Unfall hat, zieht er sich Verletzungen zu, an denen er lange laboriert.

Puccinis Lieblingsoper

Apropos: Madame Butterfly ist bei der Uraufführung am 17. Februar 1904 an der Mailänder Scala ein Misserfolg, ihren Durchbruch erlebt die Oper erst nach mehreren Überarbeitungen durch Puccini. Er selbst bezeichnet sie, vielleicht gerade wegen ihrer „schweren Geburt“, als seine Lieblingsoper.

Ebenfalls 1904 heiratet der als Lebemann verschriene, aber auch zu Schwermut neigende Puccini seine langjährige Geliebte Elvira Bonturi, mit der er einen bereits 18-jährigen Sohn hat. Das Paar konnte erst heiraten, als Elviras erster Mann stirbt, da eine Scheidung im katholischen Italien einen Skandal hervorgerufen hätte.

Auch in seiner Ehe hat Puccini zahlreiche Affären, die seine Frau zu glühender Eifersucht treiben. Ein Fall hat eine geradezu opernreife Handlung: Elvira bezichtigt ihren Mann – diesmal zu Unrecht – ein Verhältnis mit dem in der noblen Puccini-Villa bei Viareggio tätigen Dienstmädchen zu haben. Die junge Frau verzweifelt an dem falschen Verdacht und nimmt sich das Leben. Die Tragödie sorgt nicht nur in Italien für Schlagzeilen.

Einige Reisen führen Puccini nach Wien, wo er gerne Vorstellungen seiner eigenen Werke besucht. Es ist überliefert, dass er von manchen seiner Arien so überwältigt war, dass ihm im Opernhaus die Tränen herunterrannen. Die Wiener liebten ihren Puccini, auch wenn Kritikerpapst Eduard Hanslick seine Bohème in der Neuen Freien Presse als „harmonische Scheußlichkeit“ und andere seine Musik als kitschig bezeichneten.

Tosca liegt am Boden

Im Jahr 1913 wird der Maestro während einer Probe seiner Tosca an der Wiener Hofoper Zeuge einer Episode, die Wiens „Primadonna assoluta“ Maria Jeritza so schilderte: Unmittelbar vor ihrem Gebet als Tosca fiel die Jeritza durch eine ungeschickte Bewegung vom Sofa und blieb am Boden liegen. Peinlich berührt, entschuldigte sie sich mit den Worten „Scusi, Maestro“ bei dem im Zuschauerraum sitzenden Komponisten. Puccini, sichtlich angetan von der Situation, rief zurück: „Weiter, weiter, gut so!“ Also blieb die Jeritza während ihrer Arie statt auf dem Sofa am Boden liegen – und so wurde die Szene von ihr und etlichen ihrer Nachfolgerinnen dann auch gesungen. Weil der Meister es so wollte.

Die sehnsüchtig erhoffte Fertigstellung der Turandot sollte Giacomo Puccini, wie erwähnt, also nicht erleben. Und doch ist sie heute, hundert Jahre nach seinem Tod, eine der weltweit meistgespielten Opern. Die Uraufführung der unvollendeten Fassung fand eineinhalb Jahre nach Puccinis Tod, am 25. April 1926, an der Mailänder Scala statt.

Und die Vorstellung hat Musikgeschichte geschrieben: Das Orchester spielte Turandot unter der Leitung von Arturo Toscanini. Nach der letzten von Puccini komponierten Note legte der Dirigent den Taktstock nieder und sagte: „Hier endet das Werk des Meisters. Danach starb er.“

Schweigen im Publikum

In diesem Moment hätte man im Zuschauerraum der Scala eine Stecknadel fallen hören, denn es herrschte ergriffenes Schweigen. Bis nach einigen Minuten eine Stimme aus den Rängen rief: „Viva Puccini!“ und ohrenbetäubender Jubel losbrach.

Ab der zweiten Vorstellung wurde der Schluss von Franco Alfano nach Puccinis Skizzen aufgeführt. Puccinis Arie Nessun dorma aus Turandot gehört heute noch zu den größten „Ohrwürmern“ der Opernwelt. Sie wurde auf YouTube, allein in der Interpretation von Luciano Pavarotti, mehr als 80 Millionen Mal aufgerufen.

georg.markus

Kommentare