Klassik-Szene: Es herrscht Aufregung in Wien

Ärgert sich über tendenziöse Berichterstattung ohne Gegencheck: Staatsoperndirektor Bogdan Roščić

Die „Pathétique“ endet nicht mit einem mächtigen Finale, der letzte Satz verebbt leise. Danach hielt Teodor Currentzis lange inne. Mit dieser Symphonie von Tschaikowsky verabschiedete sich der aus Athen gebürtige Dirigent am Montagabend im Konzerthaus von seinem Wiener Publikum (Kritik siehe unten).

Ja, Tschaikowsky ist Russe. Aber Currentzis wählte auch die „Metamorphosen“ für 23 Streicher, die Richard Strauss als Klagelied für die Ende des Zweiten Weltkriegs ausgebombten Städte komponiert hat. Für den Dirigenten war dies Statement genug. Zumal sein Orchester musicAeterna für die „Pathétique“ enorm angewachsen war – mit ukrainischen Musikern. Nun schüttelten sie einander die Hände, es flossen Tränen, Currentzis schien bedrückt – trotz der Standing Ovations.

Er hatte ein weiteres Zeichen setzen und am Dienstag ein Ukraine-Benefizkonzert geben wollen. Doch es musste abgesagt werden. Weil viele kalte Füße bekamen. Tatsache ist, dass musicAeterna, 2004 in Nowosibirsk gegründet und nun – nach Jahren in Perm – in St. Petersburg heimisch, von der russischen VTB Bank mitfinanziert wird. Sie ist mit Sanktionen belegt.

Es gab daher vor dem Konzerthaus Proteste: „Wenn Sie zur Ukraine stehen, unterstützen Sie nicht Putins VTB Bank und die Kulturpropaganda des Aggressors mit Ihren Karten!“ Das Unterfutter liefert der crescendo.de-Blogger Axel Brüggemann: Er glaubt, dass „besonders die Klassik“ ein zentrales Propagandamittel“ von Wladimir Putin sei, dass dieser „seit Jahren eine gezielte Unterwanderung der Musikszene“ organisiere: „Das System Putin missbraucht die Musik.“

Brüggemann fragte sich, warum Konzerthaus-Intendant Matthias Naske dennoch an Currentzis festhält, also geradezu „Whithewashing“ betreibe. Und er entdeckte, dass dieser „zeichnungsberechtigt‘ bei der ,musicAeterna Stiftung‘ im Liechtensteinischen Vaduz“ sei.

Verteidigt Teodor Currentzis: Matthias Naske

Gegenüber dem KURIER erklärt Naske, dass er Currentzis schon lange kennt: „In all den Jahren hat es keinen für mich erkennbaren Anlass gegeben, Zweifel an seiner humanistischen Gesinnung zu hegen.“ Jede Äußerung würde in der gegenwärtigen Konstellation in Russland dazu führen, dass er die Mitglieder seines Ensembles und auch sich selbst gefährdet: „Wir leben in einem Staat mit Recht auf freie Meinungsäußerung. In Russland ist das gegenwärtig nicht möglich.“

Und ja, im Zuge der Loslösung von musicAeterna aus dem Dach des staatlichen Opern- und Balletttheaters in Perm habe er sich, so Naske, auf Bitte von Currentzis bei der Entwicklung einer neuen Basis für das Orchester engagiert: „Zur Abwicklung von Engagements außerhalb Russlands wurde eine Stiftung gegründet, in der ich Mitglied des Stiftungsrates bin. Ich habe keine exekutive Rolle und halte fest, dass meine Tätigkeit ehrenamtlich erfolgt.“

Brüggemann kritisiert zudem, dass Naske am 24. Februar – bei Ausbruch des Krieges – der Feier zum 50. Geburtstag von Currentzis beiwohnte: „Der Krieg wurde nicht thematisiert, dafür floss allerhand Schaumwein.“ Darüber verliert Naske kein Wort; er hält auch die weiteren von Brüggemann erhobenen Vorwürfe für „konstruiert“.

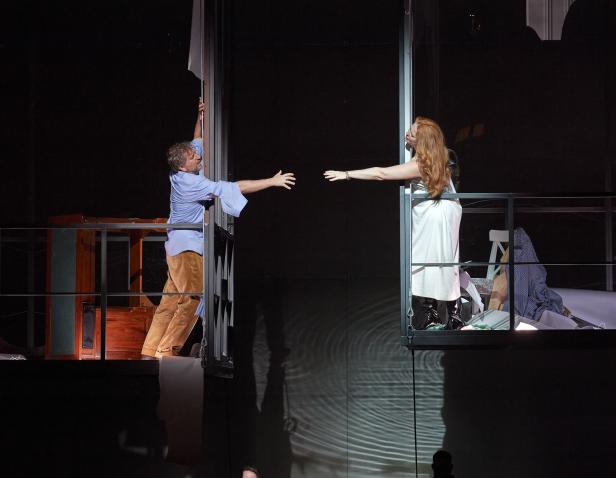

Aufregung gibt es zudem in der Staatsoper. Am Montagvormittag fand die Generalprobe von Richard Wagners „Tristan und Isolde“ in der Regie von Calixto Bieito statt. Dabei soll es laut Die Presse aufgrund „heftiger Buhrufe“ nach dem ersten Akt zum „Eklat“ gekommen sein. Denn vor Beginn des zweiten Aufzugs hätte Bogdan Roščić erklärt, dass die Besucher Gäste des Hauses seien. Daher sei jegliche Missfallenskundgebung „verboten“. Der Direktor hätte sogar gedroht, „im Wiederholungsfall den Saal räumen zu lassen“.

Teodor Currentzis

Der KURIER fragte bei Roščić nach. Der Direktor meinte, dass der Journalist nicht in der Generalprobe gewesen sei – und die Gerüchte nicht gegengecheckt hätte. Er würde „glatte Unwahrheiten“ verbreiten: „Weder wurde in der Oper irgendwas verboten, noch irgendwem mit irgendetwas gedroht.“ Er hätte gesagt, dass man in anderen Häusern das Publikum nach Hause schicke, wenn bei einer Probe gebuht wird. Er jedoch tue dies nicht: "Denn das hier ist ein Ort der Freiheit, und das bedeutet auch Freiheit der Meinungsäußerung."

Er gebe aber zu bedenken, dass die Generalprobe die letzte Möglichkeit sei, etwas zu korrigieren. "Ausserdem müssen die Sängerinnen und Sänger um 10 Uhr vormittags einige der schwersten Rollen der gesamten Literatur singen. Wer von Ihnen sich mit solchen Dingen auskennt, weiß, was das bedeutet. Wenn Sie also diese Produktion ausbuhen wollen, kaufen Sie sich doch lieber eine Karte und gehen in eine Vorstellung." Die Reaktion seien viel Applaus und Bravo-Rufe gewesen.

England hat die Iren unterworfen: Andreas Schager und Martina Serafin in „Tristan und Isolde“ (Premiere am Gründonnerstag)

Und dann überraschte noch Andrés Orozco-Estrada: Er trat mit sofortiger Wirkung als Chefdirigent der Wiener Symphoniker zurück. Grund seien „lang anhaltende und unüberwindbare Differenzen mit dem Intendanten des Orchesters“. Jan Nast wies die Vorwürfe zurück. Der wahre Grund dürfte ein anderer sein: Die Symphoniker sprachen sich Ende März „gegen eine Verlängerung des bestehenden Vertrags aus“. Dies kommt einem Misstrauensvotum gleich. Orozco-Estrada war seit 2020 Chefdirigent.

Markus Poscher wird daher die Konzerte „Frühling in Wien“ am 16. und 17. April leiten. Und bei der Nachfolgesuche will sich Nast Zeit lassen: „Man muss zuerst den Markt sondieren.“

Orozco-Estrada, Jahrgang 1977, war ab 2009 Chefdirigent des Tonkünstlerorchesters Niederösterreich, ab 2014 des hr-Sinfonieorchesters in Frankfurt und des Houston Symphony Orchestras. 2020 wurde er der Nachfolger von Philippe Jordan als Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Symphoniker. Im Vorjahr hatte er für eine Neiddebatte gesorgt: Er suchte um Corona-Finanzhilfen in der Höhe von 211.000 Euro an. Diese richtete sich nach seinen Einkünften 2019. Von Behördenseite sei ihm zugesichert worden, alles richtig gemacht zu haben. Über die daraus entstandene Diskussion hatte er sich „traurig und enttäuscht“ gezeigt.

Reagierte auf das Misstrauensvotum: Andrés Orozco-Estrada trat zurück

Dass es alles andere als günstig ist, wenn die Politik in die Kunst eingreift, war beim Gastspiel des griechisch-russischen Dirigenten Teodor Currentzis mit seinem Orchester MusicAeterna im Konzerthaus zu hören (siehe oben). Das hat nichts damit zu tun, dass ein kleine Gruppe still vor den Eingängen mit weißen Schildern dagegen demonstrierte und dafür laut von einigen Konzertbesuchern beschimpft wurde.

Denn Currentzis änderte sein Programm. Mit Richard Strauss’s Spätwerk „Metamorphosen“, das angesichts der Verwüstungen im Zweiten Weltkrieg entstand, gab er den Auftakt. Das Problem, der raue Klang dieser Streicher war alles andere als gewöhnungsbedürftig, vor allem, wenn man vom feinsten Strauss-Klang der Wiener Philharmoniker verwöhnt ist. Getragen, bedächtig, mit einer Überportion an Melancholie führte Currentzis durch das Werk. Die Truppe wirkte dabei etwas unsicher, orientierungslos, aber dennoch war so etwas wie ein Abgesang an alles Menschliche zu spüren.

Dann aber Tschaikowskys 6. Symphonie in h-Moll, die „Pathétique“. Für Momente war da Originalklang im besten Wortsinn zu hören, anschmiegsame Passagen mit Tiefgang, das schmerzte. Pianissimi von äußerster Zartheit! Die aber konfrontierte Currentzis mit archaischer Urgewalt. Gigantische Eruptionen entfesselte er da, als wollte er die Wände zum Einstürzen bringen. Das war mitreißend, aber es zerhackte dieses Werk, und so mancher Effekt schien übertrieben. Dem Publikum gefiel’s und das zeigte es mit minutenlangen Ovationen.

Ob die „Pathétique“ auch für Currentzis zur Abschiedssymphonie wird, wie für Valery Gergiev, ist die Frage. Der Kartenverkauf für die künftigen Konzerte von MusicAeterna im Konzerthaus ist derzeit ausgesetzt. SUSANNE ZOBL

Kommentare