Fünf Hamlets im Burgtheater: Es ist etwas viel im Staate Dänemark

Hamlet, das ist der Erz-Zerdenker, der durch das Grübeln Handlungsberaubte, der allergrößte Zögerer und Zauderer der Theatergeschichte. Regisseurin Karin Henkel hat bei der ersten Burgtheater-Premiere unter dem neuen Chef Stefan Bachmann eine einleuchtende Erkärung für dieses Unvermögen des dänischen Prinzen, zu einem Ergebnis zu kommen: Hamlet ist bei ihr ein Gruppenprojekt, ein Teamwork, und jeder weiß, dass so etwas nie zu etwas führt.

Bei Hamlet steht hier, wie beim Disney-Sommerkinohit, alles Kopf: Er hat sich, blöd aber auch, in fünf Teile zerdacht, die verschiedene Aspekte des Hamlet-Seins abbilden und damit natürlich auch die Rezeptionsgeschichte des Shakespeare-Überklassikers reflektieren. Es gibt den Zauderer-Hamlet, den Ach-Was-Hamlet, den tränennahen Hamlet, den Hamlet, aus dessen Sprachrippe die Ophelia gerissen wird, und den "Hör mal, wer da hämmert-"Männerhamlet, der sogar mit der Elektrosäge umzugehen weiß. Sie sind wie ein sich permanent wandelndes Puzzle, das niemals zusammenpassen will, ein Menschenscherbenhaufen, aus dem es glitzert, den aber kein Kitt mehr zusammenfügen kann.

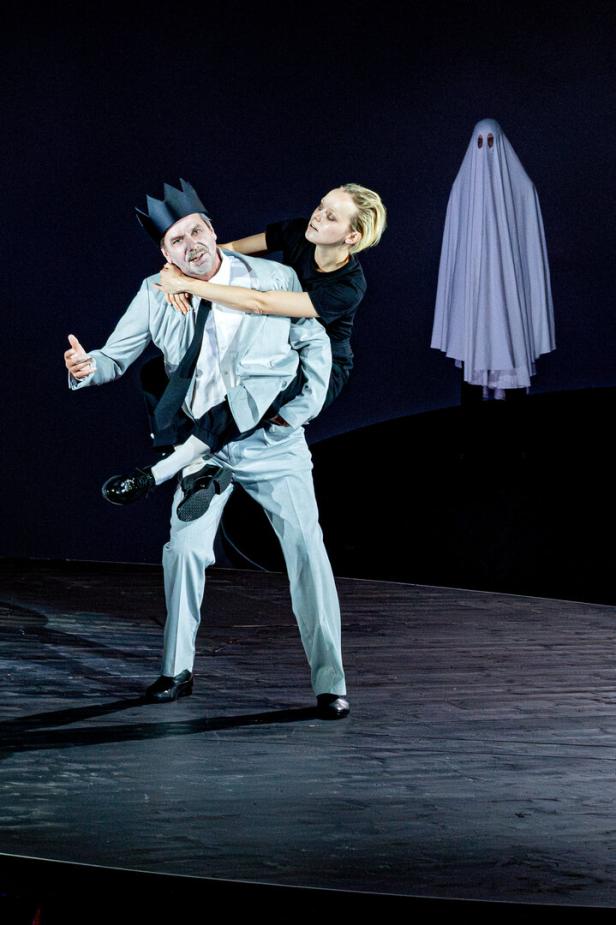

Es beginnt gleich einmal mit einem Anschiss: Zwei Dutzend Theatergespenster stehen auf der Bühne, und als sie im Chor Hamlet zur Rächung des Vaters aufrufen wollen, reißt sich einer das Tuch vom Kopf und beginnt, über ihre Schauspielkünste zu keppeln; Michael Martens ist es, und es ist eine der überraschenden Stärken dieses Abends, dass sich hier das zögernde Hamlet-Quintett dem allerallergrößten Zaudermeister gegenüber sieht. Maertens geht als mörderischer Onkel Claudius voller Energie in jeden Satz, und wird spätestens in der Mitte vom Zweifel, von der kleinbürgerlichsten aller inneren Monarchenschwächlinghaftigkeiten eingeholt. Er meint es doch alles gar nicht so, das mit dem Brudermorden und Kronestehlen und auch noch dessen Frau Heiraten. Was für ein wundersames, zartes Match des Nichts-Zuendebringens.

Es sollte die Theaterhaftigkeit des Hamlet eines der Themen des Abends bleiben. Die Hamlets stallierten einander aus - spiel' das nicht so, sondern so, hör auf zu grimassieren! Natürlich muss die Kunst sein, heißt es am Anfang, und das ist für die ersten Sätze einer neuen Burgtheaterchefsamtszeit eine große Ansage.

Das war, wie der ganze Abend trotz großer Düsternis, oftmals ziemlich lustiger Schauspielerklamauk, aus dem sich aber homogen das durchaus schlüssige Konzept des Abends schälte: Hamlet macht sich die Welt zwar nicht, wie sie ihm gefällt, aber wie er sie verachtet; er ist selbst Ophelia und Rosenkranz und Güldenstern und Polonius und er ist auch jeder Abgrund, durch den Shakespeare ihn treibt: Ach, könnte er nur schlafen; aber bis dahin stürmt es in seinem Kopf voll Horror.

Diesen Horror bringt Henkel mit fast schon sarkastischem Einsatz von viel Theaterblut unter die Leut': Kaum sinniert Hamlet über den Halsstich am Onkel, rinnt das Blut; das kann einer allein ja gar nicht aushalten, am Schluss gilt es, Dutzende tote Hamlets einzufärben. Also braucht es viele: Katharina Lorenz spielt die weltabgewandte, verlorene Seite des Hamlet; Benny Claessens den resolutesten, Tim Werths den, der am Nähesten am Handeln ist, der die erträumte Tat nicht aufgeben kann und dem man sie auch zutrauen würde.

Marie-Luise Stockinger schlüpft vom Diesseitigsten aller Hamlets ergeben in die Rolle der Ophelia, um ihr eine beklemmende Sterbeszene zu erspielen; Alexander Angeletta, von Bachmann aus Köln mitgebracht, erzählt derweil die grauenhaften Details des Ertrinkens.

Hinter der Bühne schweben die bunten Kitschwolken auf und ab, die schrecklich nette Hamletfamilie turnt davor über kreisrunde Schrägen. Fast drei Stunden tun sie es, gegen Ende dreht sich auch der Theaterabend zunehmend im Kreis und verliert sich in der Ideenhaftigkeit: Maertens nimmt für das Entlarvungsstück Hamlets in der ersten Reihe Platz, die Geister schreien plötzlich dem Publikum ins Genick, das Königspaar wird zum Friedhofswärterpaar.

Da hat man sie schon erobert, all diese großen Hamlet-Sätze, Sein oder Nichtsein, es ist etwas faul im Staate Dänemark, die Zeit ist aus den Fugen. Jene Sätze, die der Bühne längst in den Alltagssprachgebrauch entrissen worden sind, und auf der Bühne oft schon fremd, zu groß, schief im Mund wirken. Der Abend findet eine interessante Lösung für sie; Kate Strong als Hamlets Mutter Gertrude switcht in einem kunstvollen Kauderwelsch zwischen Englisch und Deutsch und da, wo das Stück zu satzsschwer wird, wird das zu Sagende im Englischen so serviert, auf dass man nicht an der Phrase hängenbleibt.

Einen der großen Sätze aber gibt es: Der Rest ist Schweigen, sagt ein Kind am Schluss, zwischen all den blutüberströmten Hamlets. Danach, nach dem Schweigen, gab es viel Zustimmung aus dem Publikum: Die erste Premiere des neuen Chefs ist gut angekommen.

Kommentare