Friedensstifter hinter Festungsmauern: Die Salzburger Sommerakademie

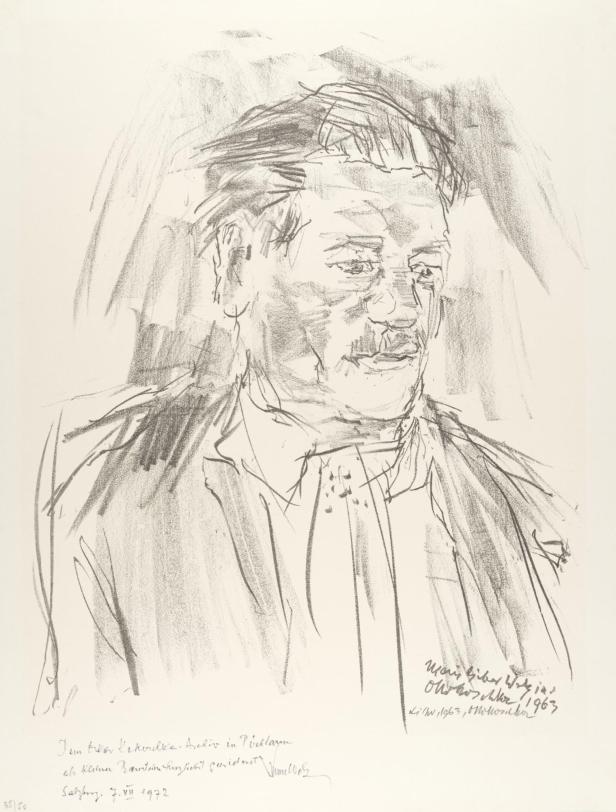

„Eine Erziehung, die zur Menschlichkeit führt“ – das forderte Oskar Kokoschka, als ihn ein Kamerateam 1957 auf der Salzburger Festung interviewte. Vier Jahre zuvor hatte dort erstmals die von ihm begründete Internationale Sommerakademie für bildende Kunst stattgefunden, die Kokoschka als eine „Schule des Sehens“ definiert hatte.

Im reinen, unvoreingenommenen Schauen sah der Künstler eine Schlüsselfähigkeit. Durch eine „materialistische, mechanistische Erziehung“ sei sie dem Menschen ausgetrieben worden: „Die Folgen sind, wie Sie wissen, zwei Weltkriege mit verheerenden Katastrophen“, sagte Kokoschka 1957 mit besonderem Blick auf das NS-Regime, das ihn als „entarteten Künstler“ gebrandmarkt und ins Exil getrieben hatte (Video ab 4:30, Anm).

Augenöffner

Das Dokument ist Teil einer Ausstellung, die noch bis 26. Oktober zu sehen ist – nicht in Salzburg, sondern im Geburtshaus des Künstlers in Pöchlarn/NÖ, das heute als Museum geführt wird.

Hier findet sich die Gründungsgeschichte jener Salzburger Institution aufgearbeitet, die bis heute Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt vernetzt – und die ihren Status als Friedensprojekt in Zeiten globaler Krisen stets neu beweisen muss. Davon erzählen zwei Ausstellungen in Salzburg sowie die Sommerakademie selbst, die sich bis Ende August mit Veranstaltungen und offenen Ateliers ans Publikum wendet.

Ursprünglich sei die Akademie allerdings eher der Standortpolitik als hehren humanistischen Idealen geschuldet gewesen, erklärt Anna Stuhlpfarrer, die die Ausstellung in Pöchlarn mit Ressourcen des Kokoschka-Zentrums an der Wiener Angewandten zusammenstellte.

Impuls vom NS-Profiteur

Friedrich Welz, der prominente Salzburger Kunsthändler, hatte schon in der Zwischenkriegszeit die Idee für eine Sommerschule gewälzt, um Salzburg parallel zu den Festspielen auch im Feld der bildenden Kunst zu Geltung zu verhelfen.

Dass Welz nach 1938 zu einem führenden Händler des Nazireichs aufstieg und eine unrühmliche Rolle bei Enteignungen jüdischer Sammler spielte, hinderte ihn nicht, nach einer Internierung im Lager Glasenbach ab 1947 im Kunstbetrieb weiterzumachen wie zuvor. Und auch Oskar Kokoschka, wiewohl über Welz’ Karriere als NS-Günstling im Bilde, hatte offenbar wenig Skrupel, die bereits vor dem Krieg gewachsenen guten Beziehungen wieder aufleben zu lassen.

„Es war eine Art Pragmatismus“, beschreibt Stuhlpfarrer die „aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbare“ Gemengelage, die übrigens eine Parallele in Linz hatte, wie der Direktor des Salzburg Museums, Martin Hochleitner, in einem Text anmerkt: In der oberösterreichischen Hauptstadt hatte sich der Händler Wolfgang Gurlitt, auch er ein NS-Profiteur, erfolglos bemüht, Kokoschka an die dort neu gegründete Kunstschule zu binden.

So aber lehrte Kokoschka ab 1953 auf der Salzburger Festung das schnelle Erfassen und Zeichnen im Dienste von Frieden und Völkerverständigung. Seine Methode war von den Ideen des Humanisten Jan Comenius inspiriert und griff Anregungen aus den legendären „Jugendkunstklassen“ des Professors Franz Čižek an der Wiener Kunstgewerbeschule auf.

Gaza trifft Salzburg

In den Kursen saß von 1960 bis 1963 auch die als Tochter einer wohlhabenden Familie in Gaza geborene Laila Shawa, die in jener Zeit in Rom Kunst studierte.

Eine Ausstellung im Salzburger Kunstverein zeigt nun Werke Shawas, die sich nach frühen Holzschnitten und Textildrucken die bunte Optik der Pop-Art zu eigen machte – und damit die Situation der palästinensischen Bevölkerung kommentierte. Die Eskalation nach dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 erlebte Shawa nicht mehr mit: Sie starb ein Jahr zuvor in London, ein von ihr mitbegründetes Kulturzentrum in Gaza wurde bei einem israelischen Bombenangriff im November 2023 zerstört.

Shawas in Salzburg ausgestellte Arbeiten sind bei aller Parteilichkeit zu doppelbödig, um Propaganda zu sein – selbst drastischere Werke, darunter eine Schaufensterpuppe mit einem Sprengstoffgürtel, lassen sich als scharfe Anklagen der falschen Versprechungen islamistischer Attentäter lesen.

Festung und Polarisierung

Dass die Kunstwelt im Zuge aktueller Krisen eine extreme Polarisierung erfahren hat, ist aber auch in den Salzburger Festungsmauern nicht abgeprallt, wie die aktuelle Leiterin der Sommerakademie, Martina Berger-Klingler, im Gespräch bestätigt. „Es kommen Menschen aus Russland und der Ukraine, aus Israel und Palästina – jede Seite für sich ist oft irritiert, warum die andere Seite da ist“, erzählt sie. Es habe Situationen gegeben, in denen sich Studierende weigerten, Seite an Seite zu arbeiten, erzählt Berger-Klingler. „Die Lehrenden müssen hier viel Fingerspitzengefühl beweisen.“

Solches ist auch in der Besetzung des Lehrpersonals gefragt: Mit Mana Tsuawi und Thalia Hoffman engagierte die Akademie heuer zum zweiten Mal ein israelisch-palästinensisches Künstlerinnenduo; ob sie die Fotografin Nan Goldin, die 1993 eine Klasse unterrichtete, zuletzt aber mit kontroverser Israelkritik polarisierte, aktuell einladen würde, lässt die Leiterin auf Nachfrage offen. Erinnerungen an Goldins Kurs vermittelt jedenfalls eine Schau in der Galerie Fotohof, in der die deutsche Künstlerin Valentina Seidel ihre Salzburg-Erfahrungen reflektiert.

Stipendien, die Menschen auf der Flucht die Teilnahme an der Sommerakademie ermöglichen, seien zuletzt wieder gekürzt worden, sagt Berger-Klingler – sie wolle aber Partner suchen, um entsprechende Angebote weiter zu forcieren. Weil sich im Rahmen der Ateliers und Workshops Spannungen auflösen lassen, sei die Sommerakademie weiterhin ein „Friedensprojekt“ im Sinne Kokoschkas, betont sie: „Wenn wir es nicht schaffen, dass diese Menschen hier den Dialog starten und nebeneinander arbeiten können, wie soll das dann in der großen Welt funktionieren?“

Schule des Sehens: Ausstellung über die Ursprünge der Sommerakademie im Kokoschka-Museum Pöchlarn/NÖ, bis 26. 10., täglich 10-17 Uhr. www.oskarkokoschka.at

Internationale Sommerakademie für bildende Kunst: Noch bis 30. 8.. Insgesamt nahmen heuer 296 Studierende an den Kursen teil; die Öffentlichkeit ist bei diversen Ausstellungen, Talks, Filmscreenings eingeladen teilzuhaben. summeracademy.at

Laila Shawa: Unter dem Titel "Schule des Sehens" zeigt der Salzburger Kunstverein eine kompakte Werkschau der einstigen Schülerin Kokoschkas, die später in London und Gaza aktiv war. Bis 14. 9. salzburger-kunstverein.at

Valentina Seidel: Eine Ausstellung mit dem Titel „Learning from Salzburg - eine persönliche Recherche" präsentiert Erinnrungen, Workshop-Arbeiten und Interviews der deutschen Fotokünstlerin, die mehrfach an der Sommerakademie teilnahm. In weiteren Räumlichkeiten sind Werke des aus Bangladesch stammenden Fotografen und Sommerakademie-Dozenten Sarker Protick zu sehen. is 27. 9., Fotohof (Inge-Morath-Platz 121, Di–Fr15-19 Uhr, Sa 11–15Uhr; Publikumstalk zum Thema "A Different Form of Teaching" über künstlerische Foto-Ausbildung in Österreich am 21. 8., 19.30 Uhr.

Wotruba International: Die Ausstellung im Belvedere 21 widmet sich bis 11. 1. 2026 dem Bildhauer, der - ähnlich wie Kokoschka in der Malerei - eine Schlüsselrolle bei Österreichs Aufholjagd an die Moderne nach dem 2. Weltkrieg spielte.

Kommentare