Frank Castorf inszeniert "Heldenplatz": Backerbsensuppe, lauwarm

Der Wiener Heldenplatz hat ihm nicht gereicht, es musste schon das Reichsparteitagsgelände in Nürnberg sein (oder etwas in dieser Dimension): Als Prospekt hinter der Drehbühne dient Frank Castorf ein ins Gigantische vergrößertes Schwarzweiß-Foto mit Abertausenden zum Gruß ausgestreckten Armen.

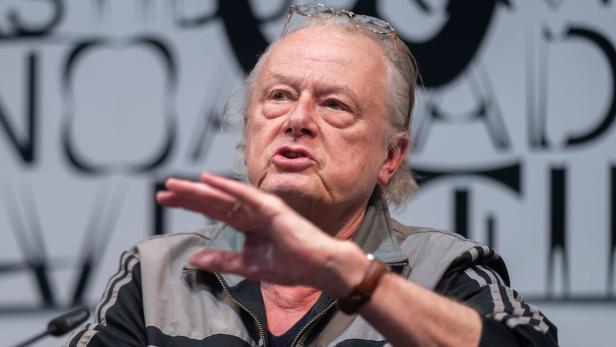

Auch die im Programmheft angegebenen vier Stunden reichten ihm nicht: Am Samstagabend, bei der Premiere von „Heldenplatz“, waren es fünfeinviertel. Vier hätten es auch getan, aber Castorf reizte in altbekannter Manier aus – und im Burgtheater fand sich niemand, der dem 72-jährigen Wunderkind Einhalt geboten hätte.

Die letzte Stunde war eine Herausforderung, eine charmante allerdings. Denn Frank Castorf spielte gekonnt mit der Erwartungshaltung. Jede und jeder, der sich die Inszenierung antut, weiß, dass der Kopf von Frau Schuster, die gerade ihren Mann beerdigt hat, beim frugalen Leichenschmaus auf die Tischplatte knallen wird. Und dann reagieren alle erschrocken – so steht es jedenfalls im Stück von Thomas Bernhard.

Enervierend

Das Publikum wartete also sehnsüchtig darauf, dass der Kopf – mutmaßlich von Birgit Minichmayr – in der kredenzten Backerbsensuppe landen würde. Doch wie bei einem Hollywood-Thriller wird das Ende geradezu nervenzerfetzend hinausgezögert: Die Trauergemeinschaft erhebt sich – man fasst es nicht! – schon wieder vom Tisch und eilt noch einmal in den Bunker. Und weil Castorf richtig fies ist, gibt es gar kein richtiges Ende.

Schmecks!

Das ist nur konsequent.

Der Regisseur hatte ohnedies keine Lust, den Plot nachzuerzählen. Er geht davon aus, dass der Inhalt von „Heldenplatz“, 1988 vom damaligen Burgtheaterdirektor Claus Peymann zur Uraufführung gebracht, hinlänglich bekannt ist. Er drehte also all die Tiraden und Ergüsse durch den Fleischwolf – und servierte einen faschierten Braten. Unentwegt taucht Neuhaus auf und naturgemäß Oxford, aber es ist vollkommen egal, wer wann in Neuhaus, Oxford oder auf dem Döblinger Friedhof war.

Wer die Bernhardschen Sätze kennt, wird beim Wiedererkennen seinen Spaß haben. Ja, alle markanten Ansagen werden serviert – und bei vielen kann man herrlich lachen: über das Josefstädter Operettentheater und den KURIER, der in der Früh den Kreislauf in Schwung bringt.

Wer die Sätze nicht kennt, wird mit dem gebotenen Menü allerdings nicht viel anfangen können. Denn „Heldenplatz“ hat Castorf nicht gereicht. Der selbstverliebte Regisseur beißt sich am Satz fest, dass es 1988 viel schlimmer sei als nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitler-Deutschland 50 Jahre zuvor. Als Gewährsleute dienen ihm der Schriftsteller Thomas Wolfe und der spätere US-Präsident John F. Kennedy, die um 1937 herum auf Reisen keinen schlechten Eindruck vom Deutschen Reich gewonnen hatten.

Castorf also streckt den Bernhard-Braten (samt live geschälten Kartoffeln als Beilage) mit ewiglangen Passagen aus Wolfe-Erzählungen über den Tod und naiven Kennedy-Tagebucheintragungen. Aber geschwätzige Prosa aufsagen zu lassen: Das ist keine so gute Idee. Auch wenn Franz Pätzold, Branko Samarovski und Marcel Heuperman unglaubliche Artikulationsleistungen vollbringen.

Weil die viel zitierten Autoren Amerikaner sind, hat Castorf-Mitstreiter Aleksandar Dénic eine kunterbunte Bühne mit US-Großstadtatmosphäre gebastelt: samt Eingang zur Subway-Station Borough Hall auf Brooklyn (originalgetreu nachgebaut), Pepsi-Automat und Coca-Cola-Schild dürfen nicht fehlen. Dominant zwei schön leuchtende Gerüste für ein riesiges Konterfei von Al Capone – und die freigewehten Beine von Marilyn Monroe aus dem Film „Das verflixte 7. Jahr“ von Billy Wilder, der ja, wie Bernhards Familie Schuster, vor den Nazis fliehen musste.

Artistisch

Castorf ist bekanntlich ein Liebhaber schlanker Beine in High Heels. Birgit Minichmayr und Marie-Luise Stockinger staksen daher in prächtigen Revue- und lasziven Lack-Kostümen von Adriana Braga Peretzki herum. Showgirl Stockinger vollführt zudem einen atemberaubenden Spinnentanz am Bretterverschlag. Und Minichmayr glänzt, einbandagiert wie ein Comics-Unfallopfer oder eine Horrorfilm-Mumie, mit einer artistischen Robert-Schuster-Tirade über den Stumpfsinn im tiefen Wiener Dialekt.

Auch Videoübertragungen gibt es in bewährter Manier: aus dem Bunker mit Kristallluster (einmal wird er, geschmacklos, zur Gaskammer) – und aus der Subwaystation. Dort wartet bereits ein Waggon für die Reise der Umwege – passend dazu „Es fährt ein Zug nach nirgendwo“ von Christian Anders: zwischendurch mit den Passagieren Pätzold und Heuperman als orthodoxen Juden. Und Inge Maux berührt ungerührt mit jüdischem Liedgut.

Zach

Ja, der Aufwand ist groß, an Assoziationen mangelt es Castorf nicht. Doch der Irrwege sind es zu viele. Weil die Bühne sich nie um 360 Grad dreht, sieht man eine monströse Leuchtschrift immer nur von hinten, spiegelverkehrt. Mühsam versucht man, die Kurrent-Buchstaben zu entziffern. Das hält wach. Erst gegen Ende hin gibt Castorf das Geheimnis preis.

Die Drop-out-Quote war erstaunlich gering, das Ensemble wurde bejubelt, der Regisseur auch ausgebuht. Sicher ist: Claus Peymann (er war, wie Karin Bergmann und Hermann Beil, bei der Premiere) kann sich beruhigt zurücklehnen. Seine Inszenierung bleibt. Nur seine.

Kommentare