Castorf inszeniert "Heldenplatz": Mit der Subway in die Nazizeit

Der Skandal im Vorfeld der Uraufführung von Thomas Bernhards „Heldenplatz“ am 4. November 1988 war eigentlich nichts anderes als geschicktes Marketing und perfide Manipulation: Claus Peymann, seit zwei Jahren Burgtheaterdirektor, spielte der Presse nur unzusammenhängende Sätze aus dem Konversationsstück zu.

Aber die hatten es – naturgemäß – in sich, darunter die Feststellung „Österreich, sechseinhalb Millionen Debile“. Die Krone fügte noch ein Rufzeichen hinzu.

Uraufführung 1988: Wolfgang Gasser, Elisabeth Rath und Kirsten Dene im Bühnenbild von Karl-Ernst Herrmann

Der Volksgarten im Nebel, mit der Burg im Hintergrund

Nach der Uraufführung – die beherzten Buhrufe von HC Strache gingen im Jubel unter – war es vorbei mit der großen Erregung. Peymanns gediegene, dem Text verpflichtete Inszenierung mit Wolfgang Gasser und Kirsten Dene in atemberaubenden Bühnenbildern von Karl-Ernst Herrmann – darunter beklemmend hohe Zimmer mit ebensolchen Flügeltüren und der Volksgarten im Nebel, mit der Burg im Hintergrund – mutierte zum Klassiker.

Über das, was damals passierte (inklusive der abgeladenen Fuhre Mist), kann man heute nur mehr schmunzeln. Frank Castorf spricht von „gutem Kabarett“ und nennt das bitterböse, auch humorvolle Stück „ein gutes Pamphlet“.

Wirkungslosigkeit

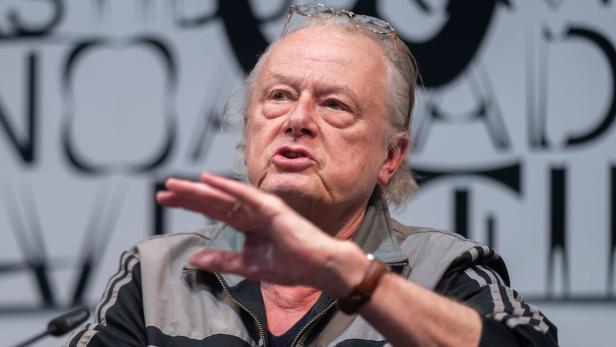

2021 hatte der Stückezertrümmerer im Burg- bzw. Akademietheater aufgrund der Pandemie mehr oder weniger gleichzeitig Peter Handke („Zdeněk Adamec“) und Elfriede Jelinek („Lärm. Blindes Sehen. Blinde sehen!“) auf die Bühne gewuchtet. Und nun schlug er vor, „Heldenplatz“ des „Alpen-Becketts“ zu machen. Im Burgtheater war man begeistert. Denn es liegt auf der Hand, dass sich der 72-Jährige mit der Berliner Schnauze dem Stück vollkommen anders nähern werde als einst Claus Peymann.

Dies stellte Frank Castorf am Freitagnachmittag unter Beweis – bei einem Pressegespräch in der Burg anlässlich der Premiere am 17. Februar. Er wolle, kündigte Castorf an, „Heldenplatz“ auf „die durchschlagende Wirkungslosigkeit des Klassikers“ – dies bescheinigte Max Frisch den Stücken von Bertolt Brecht – hin abzuklopfen.

Immer wieder uferten Castorfs mäandernde Monologe aus. Aber just dann, wenn es schien, dass er den roten Faden verloren habe, fand er wieder ins Flussbett luzider Gedanken zurück. Genau so sind auch dessen Inszenierungen. Und genau so wird auch seine Zertrümmerung von „Heldenplatz“ sein: Bernhard als Basis, aber nicht eins zu eins, sondern angereichert mit Assoziationen, Slapstick, Free Jazz, Fremdtexten.

Sieg-Heil-Geschrei

Um mit der Inszenierung etwas anfangen zu können, sollte man das Stück kennen: Josef Schuster, Professor für Mathematik an der Uni Wien, hat sich im März 1988 – exakt ein halbes Jahrhundert nach dem „Anschluss“ an Hitler-Deutschland – aus dem Fenster seiner Wohnung nächst dem Heldenplatz gestürzt. Jetzt steht die Beerdigung an.

In der ersten Szene unterhalten sich Frau Zittel, die Haushälterin, und Herta, ein Stubenmädchen, über den misanthropischen Professor, der vor den Nationalsozialisten nach Oxford geflüchtet, aber nach dem Krieg auf Bitten des Bürgermeisters zurückgekehrt war. Da dessen Frau das Sieg-Heil-Geschrei auf dem Heldenplatz nicht aus dem Kopf bekommt, war eigentlich geplant, wieder nach Oxford zu gehen. Die Umzugskartons stehen bereit.

„Man könnte das Stück heute antisemitisch lesen“

Noch weit mehr räsoniert wird unmittelbar nach dem Begräbnis im Volksgarten. Josef Schuster, der Bruder und auch Professor, hat längst resigniert: Es sei sogar schlimmer als 1938. In Österreich müsse man entweder nationalsozialistisch oder katholisch sein, alles andere werde nicht geduldet. Die dritte Szene – der frugale Leichenschmaus im Speisezimmer – endet recht abrupt: Das Brüllen – die Österreicher „brüllten wesentlich“ in Ernst Jandls „Heldenplatz“-Gedicht – steigert sich ins Unerträgliche, der Kopf der Witwe knallt auf die Tischplatte.

Die einen haben enorm viel Text, die anderen – etwa Olga, eine Tochter des Verstorbenen, und Herta – fast keinen. Das findet Castorf nicht demokratisch. Und so dürfte jede und jeder des sechsköpfigen Ensembles – Inge Maux, Birgit Minichmayr, Marie-Luise Stockinger, Marcel Heuperman, Franz Pätzold und Branko Samarovski – in jede Figur schlüpfen.

Wie geschaffen für ein Castorf’sches Durchexerzieren und Auf-die-Spitze-Treiben ist zudem das penible Falten der Hemden, das der Professor – ein zum deutschen Schäferhund assimilierter Jude – in Herrenmenschmanier eingefordert hat. „Man könnte das Stück heute antisemitisch lesen“, meinte der Regisseur am Freitag.

Bildungsauftrag

Im Zentrum steht für ihn aber wohl der Satz, dass es 1988 viel schlimmer sei als 50 Jahre zuvor: Castorf ergänzt Bernhard mit Texten des US-Schriftstellers Thomas Wolfe (1900 –1938) und Tagebucheinträgen von Präsident John F. Kennedy, die in den 30er-Jahren durch Deutschland gereist und von der straffen Ordnung fasziniert gewesen sein sollen. Damals hätte man noch nicht wissen können, wohin sich etwas entwickelt.

Und weil bei Frank Castorf alles irgendwie anders ist, spielt „Heldenplatz“ auch nicht in Wien, sondern in New York. Teil des Bühnenbildes von Aleksandar Denić – es gibt noch keine Fotos – soll die dortige Subway sein.

Castorf wird die Buh-Rufe genießen

Insgesamt werde es ein Hin und Her zwischen „Trash und totaler Ernsthaftigkeit“ geben, versprach der Regisseur. Und: „Es gibt ständig Umwege, die vielleicht irgendwann zu einem Ziel führen.“ Und: „Es gibt hoffentlich immer wieder Momente, wo man sich fragt: Wo bin ich denn?“ Und: „Da werden sich sicher Sachen abspielen, die nicht jedem gefallen können.“

Aber Bildungsauftrag? Das interessiere ihn nicht. Derzeit – eine Woche vor der Premiere – halte man bei vier Stunden inklusive Sollbruchstelle. „Gehen Sie aber nicht vor der Pause“, legt Castorf nahe. Ein Skandal sei jedenfalls nicht intendiert. Wenn es aber doch einer wird? Wird Castorf die Buhs genießen.

Kommentare