"Fin de Partie“ an der Staatsoper: Bunter Abgesang auf eh alles

Jetzt ist es also auch schon ein Vierteljahrhundert her, dieses verfluchte 20. Jahrhundert mit seinen unermesslichen Menschheitskatastrophen. Man kann es in all dem Lärm kaum mehr hören, aber der Nachhall bleibt: Wir haben all das angerichtet, was wir uns Menschen niemals zugetraut hätten.

Zwei Kunstprodukte haben das resultierende Erschrecken des Menschen vor sich selbst besonders eindringlich eingefangen. Die Neue Musik, die, meist in die allerengsten strukturellen Korsette gepackt, herauszufinden versuchte, wie nach all dem selbst erschaffenen Horror wieder Menschentöne gesetzt werden können. Und Samuel Becketts absurdes Theater, das wie kein anderes erfasste, dass die Normalität, ja die Realität kaputtgegangen war.

An der Wiener Staatsoper nun fanden diese beiden Formen zueinander – in György Kurtágs Beckett-Adaption „Fin de Partie“, 2018 in Mailand als Musikereignis von Weltrang uraufgeführt, die am Mittwochabend zur am Ende viel akklamierten österreichischen Erstaufführung kam.

Hier hat ein ganz Großer der Neuen Musik über zehn Jahre hinweg eines seiner Lebenswerke vertont, textverliebt und am Menschen entlang: Über weite Strecken hat der bei Fertigstellung der Oper weit über 90-Jährige mit aus Pausen auftauchenden Einzelklängen oder Miniaturphrasen eine Art Beschreibungsmusik der Körper- und Erzählregungen verfasst.

Dessen also, was bei Beckett als das einzig Unkaputtbare vom Menschen verblieben war: Hamm, Clov, Nagg und Nell leben zwar in einer Nichtwelt, ineinander verbissen in toxischen, längst anlasslos gewordenen Hass-Beziehungen. Ihre Körper aber sind das, was vom Menschen überblieb, zerstört, verstümmelt, bewegungsunfähig zwar, aber irgendwie funktionstüchtig, zumindest mehr als der Rest.

Kurtág nun fokussiert auf diese, gibt dem Lachen Hamms im Rollstuhl ebenso Töne wie dem ungelenken Mühen Clovs, am Anfang Licht hereinzulassen. Die Musik spielt hier Pantomime, auch Sprechpantomime, sie zeichnet das verebbende Für und Wider nach, das hier zum Endspiel wird.

Ein Körperauskenner als Regisseur

Umso mehr Sinn macht es, dass man einen Körperauskenner als Regisseur holte: Das Markenzeichen von Herbert Fritsch ist ein Theater, das aus Bewegung und dem ihr innewohnenden Witz geboren ist. Jetzt könnte man hier innehalten und stutzen. Denn, auch das weiß man: Wer Beckett mag, muss fest daran glauben, dass aus Handlungsarmut auf Tuchfühlung zur (manchmal quälenden) Langeweile persönlicher Gewinn gezogen werden kann. Es passiert, eigentlich, nie etwas im Außen, sondern nur im Innen.

Dafür gibt es schöne theatrale Lösungen, die Oper, ohnehin immer in Erstarrungsgefahr, aber tut sich hier schwerer. Fritsch also inszeniert redlich gegen die Handlungslosigkeit an, immerhin befinden wir uns hier wohl am Ende einer Zeit, es wird wohl die des Menschen gewesen sein. Das hat etwas schön Verzweifeltes: Lesen wir den Untergang eben als Slapstick-Komödie, es ist ja auch schon egal.

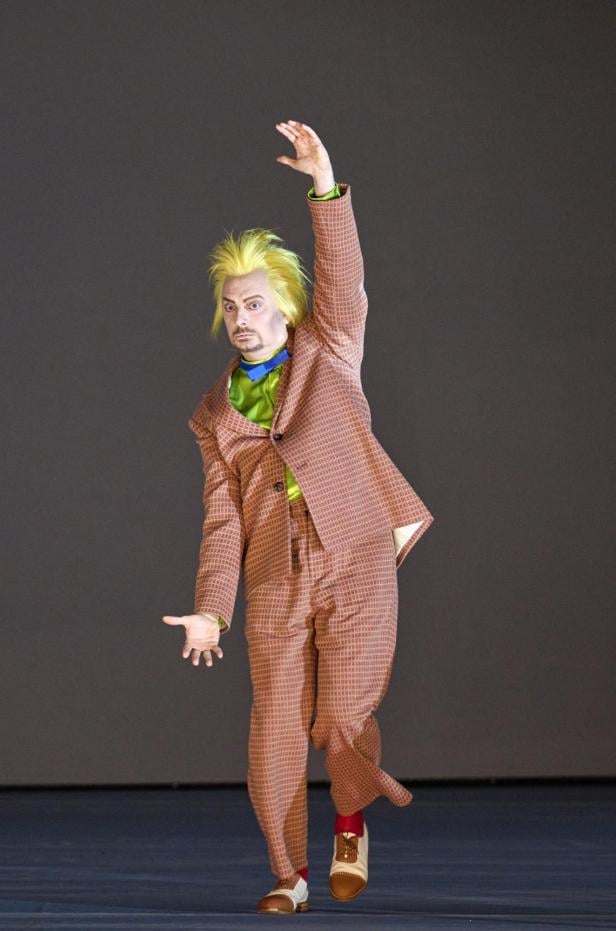

Georg Nigl als Clov also tänzelt um seinen Meister Hamm (Philippe Sly) herum, entschuldigt sich mit kurzer Geste beim Publikum für die spontane Idee, ihn einfach zu erschlagen, macht deutlich, dass die vier Menschenüberbleibsel einander eine olfaktorische Zumutung sind, und vermisst mit seinen Schritten die aus den Fugen geratene Welt: Die Bühne zeigt einen perspektivisch verschobenen Raum, dessen Decke am Schluss zu wacheln beginnt.

Tanzende Finger sind wiederum das erste, das man von Nagg (Charles Workman) und Nell (Hilary Summers) sieht, bevor sie, grellgelb, aus ihren Mistkübeln auftauchen. Dafür, dass sich nichts tut, gibt es viel zu schauen (einmal erhebt sich auch das Orchester, um sehen zu können, warum es auf der Bühne plötzlich so still ist).

Ganz anders verhält es sich mit dem, was es zu hören gibt. Denn, auch das ist Beckett: Eigentlich ist es bei ihm still, gespenstisch, unheimlich still. Das ist jetzt nicht die Idealvoraussetzung für eine Oper. Dirigentin Simone Young, in diesem Metier eine Größe für sich, hat nun also Musik vor sich, die erstmal vor allem ein Bestreben zu haben scheint, nämlich zu verstummen; aus der nächsten Pause einfach nicht mehr zurückzukehren.

Das ist am Anfang eine ordentliche Herausforderung auch für das Publikum (hust, hust): Wo sonst Schwelgen und Wohlklangbad herrscht, wird hier nur punktuell zum Tönen angehoben, und wenn, dann oft im Einklang mit den Stimmen, bevor beide wieder der Stille nachhören. Es ist oft klangdunkel, so leise, dass man sich gar nicht mehr in einer Oper wähnt.

Nach und nach aber, während sich die Beziehungsgeflechte derart immer enger ziehen, dass ihnen kein Puls mehr bleibt, schwingt sie sich auf, es knallt und rasselt, Akkordeonklänge holen eine eigenartige Form von Erdigkeit in den luftleeren Raum.

Im Finale dann, wenn Clov in Gummistiefeln und mit Koffer in der Hand bereit ist, das Endspiel gemeinsam mit Hamm zu verlieren, erinnert sie noch einmal, vielleicht ein wenig bitter, an den Schmelz, an die große Emotion der Oper.

Letztlich ist der Abend ein intensiver Abgesang auf das 20. Jahrhundert, ein Vermächtnis Kurtágs zu Lebzeiten, das allein aus dieser Konstellation heraus jede Produktion verdient. Es gibt viel Zustimmung am Schluss, auch – in der Oper eine Seltenheit – als der Regisseur seinen Kopf aus dem Mistkübel herausstreckt.

Kommentare