Filmkritik zu "The Mortuary“: Tödlicher Tintenfisch

Das Versprechen „Bis der Tod uns scheidet“ wird im Horror-Film sehr wörtlich genommen

Halloween steht vor der Tür und macht Lust auf Horror. Nachdem man sich bekanntlich am liebsten gemeinsam fürchtet, bietet sich für das kollektive Gruseln ein Kinobesuch an – passend dazu, mit Maske.

Vier Geschichten aus dem Leichenschauhaus hat der Horror-Connaisseur Ryan Spindell in seine Schauer-Kollektion aufgenommen und im elegant-düsteren Vintage-Look verfilmt. Nebelschwaden umwabern ein unheimliches Haus mit spitzen Giebeln, das einem kleinen Dorf als Bestattungsinstitut dient.

Der bleiche Leichenbeschauer sieht selbst so aus, als wäre er gerade einem Sarg entstiegen. Huldvoll begleitet er eine kleine Trauergemeinde durch die Begräbniszeremonie eines Kindes.

Kaum sind die Gäste weg, taucht eine kecke Blondine namens Sam auf. Sie sucht einen Job im Leichenschauhaus und stellt dem Angestellten freche Fragen. Um die Bewerberin auf ihre Nerven zu überprüfen, erzählt er ihr Gruselgeschichten.

Tödlicher Tintenfisch im Medizinschrank: "The Mortuary"

Kondome

Die Jobbewerbung dient als Erzählrahmen für vier schaurige Ereignisse, die sich herzhaft an der Genese des Horror-Genres bedienen und freudig mit blutigen Zitaten um sich werfen. Die erste Story landet in den 50er-Jahren und erzählt einen herrlichen „Creature feature“-Schocker, in dem sich ein tödlicher Tintenfisch im Medizinschrank versteckt. Stilsicher und mit ironischem Unterton platziert Spindell seinen Nostalgie-Horror in gepflegtes Retro-Ambiente und prahlt mit perfektem Ausstattungsdesign.

Trotzdem ist Sam von der Kraken-Story nicht sonderlich beeindruckt und unterdrückt ein Gähnen. Angefeuert von seiner hartgesottenen Zuhörerin, legt der Leichenbeschauer nach und tastet sich in seiner nächsten Geschichte in die 60er-Jahre auf einen College-Campus vor.

Ein Macho verteilt Kondome, um sie dann heimlich abzustreifen: "The Mortuary"

Dort verteilt ein hübscher Macho-Student Kondome an junge Frauen, um sie dann im Namen der freien Sexualität in seinem Bett begrüßen zu dürfen. Allerdings zieht er während eines Sexabenteuers heimlich das Kondom ab – eine fiese Praxis, die sich „stealthing“ nennt und eindeutig an gegenwärtige Gender-Debatten anschließt.

Die Folgen dieser Tat sind schönster „Body Horror“ – und der Student erkennt sich danach selbst nicht wieder.

Die ausgefeilteste Geschichte gipfelt in einer Hommage an Carpenters Klassiker „Halloween“.

Immer blutlustiger geht es weiter, und Leichen werden mit dem Tranchiermesser zerschnippelt. Denn das eheliche Treuegelöbnis „Bis der Tod uns scheidet“ wird sehr wörtlich genommen.

INFO: USA 2019. 108 Min. Von Ryan Spindell. Mit Clancy Brown, Caitlin Custer.

Mit dem Tranchiermesser die Leiche zerstückeln: "The Mortuary"

Filmkritik zu "Liebe war es nie": Nazi als Liebhaber im KZ

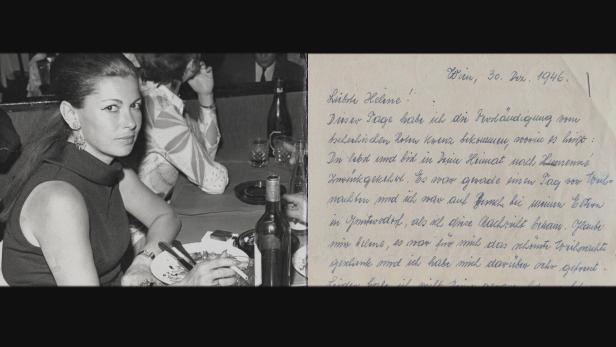

Wie kann es sein, dass eine Frau in KZ-Uniform lächelt? Dass ihre Haare schön frisiert sind und sie wohl genährt in die Kamera schaut? Ist es ihr als KZ-Gefangene gut gegangen?

Liebe war es nie

Diese Fragen stellen sich die Verwandten von Helena Citron, genannt Zipora, die als junge Jüdin das Konzentrationslager Auschwitz überlebt hat – dank einer romantischen Beziehung mit dem österreichischen SS-Offizier Franz Wunsch. Wiewohl bei den Häftlingen als sadistischer Schläger berüchtigt, umsorgte Wunsch seine Helena zärtlich und rettete ihr und ihrer Schwester Roza das Leben; Rozas Kinder wurden ins Gas geschickt.

Liebe oder Liebelei: Doku über eine verbotene Beziehung im KZ

Die israelische Filmemacherin Maya Sarfaty rekapituliert diese seltsame Liebesgeschichte als eine Art Kolportage-Roman mit Spannungsbogen: War es Liebe zwischen den beiden oder doch nur Liebelei?

Alte Damen, die als junge Frauen mit Zipora deportiert worden waren, bewerten in Interviews die verbotene Beziehung: Von „reiner Liebe“ ist hier ebenso die Rede wie von der „jüdischen Hure“.

Helena Citron und Franz Wunsch selbst rekapitulierten zu Lebzeiten in langen Interviewpassagen die Jahre in Auschwitz. Citron bleibt weitgehend unbewegt und lässt sich emotional kaum in die Karten blicken: Es sei ums Überleben gegangen.

Helena Citron erinnert sich an ihre Jahre in Auschwitz: "Liebe war es nie"

Wunsch hingegen degradiert die Nazi-Gräuel zum Hintergrund seiner amourösen Privatangelegenheiten. Schwer erträglich, wie er im Gartenstuhl sitzt und sich damit brüstet, das Leben der Geliebten gerettet zu haben.

Bei einem Prozess in Wien 1972, angeklagt wegen Kriegsverbrechen, sagt Helena mit steinernem Gesicht für ihn aus. Liebe oder Liebelei – egal, aber der Freispruch von Wunsch ein echter Skandal.

INFO: Ö/ISR 2020. 80 Min. Von Maya Sarfaty. Mit Helena Citron, Franz Wunsch.

Dokku von Maya Sarfaty: "Liebe war es nie"

Filmkritik zu "Der Bär in mir": Schnackerl beim Lachsessen

Plüschbären bescheren Kindern seit mehr als hundert Jahren Glücksmomente. Und auch dem Regisseur dieses Films hatte einst ein Teddybär beim Einschlafen geholfen. Wenn sie sich allerdings in freier Wildbahn bewegen, dann können sie ungemütlich werden.

Der Bär in mir

Diese Erfahrung macht auch der Schweizer Bärenforscher David Bittner, wenn er – in fast jedem Sommer – den Grizzlys in Alaska so nahe wie möglich an den Pelz rückt. Seine Forschungen sollen ein tieferes Verständnis für die Tiere wecken und zu ihrem Schutz beitragen.

Während eines dieser Sommer hat er den Dokumentarfilmer Roman Droux mit nach Alaska genommen.

In einem Zelt und nur geschützt von einem dünnen, batteriebetriebenen Elektrozaun kommen die beiden den Tieren unglaublich, um nicht zu sagen beängstigend, nahe. Immer wieder kommen Kameras dabei zu Schaden, weil sich einer dieser riesigen Braunbären zuerst schnüffelnd dem Gerät nähert und ihm dann einen Hieb versetzt.

Hautnah dran: "Der Bär in mir"

Als Zuschauer bekommt man das Gefühl, dass Bittner und Droux im Laufe des Films selbst Teil einer unberührt-rohen Natur werden.

Sie sind umgeben von Wildtieren aller Art, vor allem aber von sehr, sehr hungrigen Bären. In dieser Zeit erleben Droux und Bittner – und somit auch der Zuschauer – das Zusammenspiel von Schönheit und Erbarmungslosigkeit der Natur. Sie erleben blutige Auseinandersetzungen zwischen Bärenmännchen, Kannibalismus und den Überlebenskampf wehrloser Bärenkinder hautnah mit. Es gibt auch komische Szenen – wenn sich etwa ein Bärenjunges an einem Baum den Rücken kratzt oder ein anderes beim Lachsessen Schnackerl bekommt.

Text: Gabriele Flossmann

INFO: CH 2019. 91 Min. Von Roman Droux. Mit David Bittner, Marcus Signer.

Bei den Dreharbeiten zur Bären-Doku kamen Kameras zu Schaden

Kommentare