Edi Hila: Am Schnittpunkt von Malerei und Migration

Eigentlich nervt es Edi Hila, sein Werk immer in politischem Kontext analysiert zu sehen: Der aus dem albanischen Shkodra stammende Künstler (*1944) sieht sich schlicht als Maler. Es gehe ihm „um eine realistische Übermittlung von Themen, die ich nie abseits des Poetischen gesehen habe“, erklärte er bei der Eröffnung seiner aktuellen Schau in der Wiener Secession (bis 8. 11.).

Allerdings ist der Realismus des Edi Hila untrennbar mit den politischen Entwicklungen seiner Heimat verwoben: 1972 wurde er von der kommunistischen Diktatur mit einem Berufsverbot belegt, obwohl das inkriminierte Gemälde nur junge Menschen beim Pflanzen von Apfelbäumen zeigte, bloß eben nicht in propagandistischem Stil. Zur „Umerziehung“ schickte man ihn auf eine Geflügelfarm. „Diese Dinge haben meine Einstellung gegenüber der Realität geändert“, sagt Hila.

Klarheit und Poesie

Die in jüngerer Zeit entstandenen Gemälde, die Hila in der Secession zeigt, eignen sich hervorragend, um über die immer wieder gestellte Frage „Warum trotzdem Malerei?“ nachzudenken.

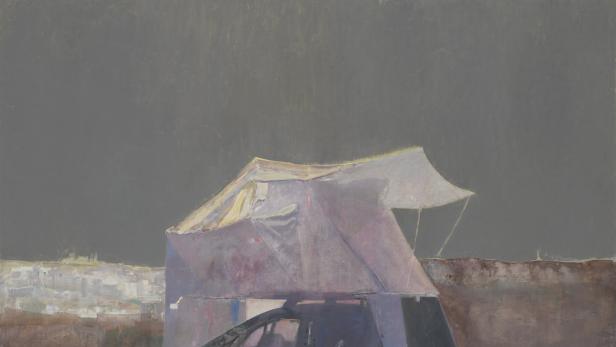

Es sind stille, rätselhafte Bilder, die – oft mit strengen Zentralperspektiven oder blockartigen Formen – nach formaler Klarheit streben. Mit reduzierter, zu Grau und Blau tendierender Farbigkeit ist auch ihr tonaler Umfang bewusst eingeschränkt – doch gelingt es Hila, mit malerischen Mitteln eine ungemein angespannte Atmosphäre zu erzeugen. Jede Varianz der grauen Eintönigkeit hallt mit Bedeutung wider, der Blick wird verlangsamt und geschärft: Es ist, als hätten sich Farben und Formen in einem zähen Denkprozess an den Bildern abgelagert.

Deportiert

Dabei erzählen die Bilder durchaus von konkreten Dingen: Die jüngst entstandene Serie „Haus in Korça“ nimmt etwa Wohnungen zum Ausgangspunkt, deren Bewohner nach der kommunistischen Machtübernahme in Albanien 1945 deportiert worden waren. Ein Tisch oder ein leerer Kasten dient Hila hier als Ausgangspunkt für ein Bild, das nicht viel postuliert, sondern seinen Gegenstand zeitlich entrückt und monumentalisiert: Die Echos eines Ereignisses, das sich auch abseits Albaniens auf ähnliche Weise immer wieder ereignet, können nachklingen.

Ein traumatisch-politisches Ereignis ist aber nicht immer der Anlass für Hilas Bilder: Seine Serie mit Zelten auf Autodächern, mit der er bereits bei der documenta 2017 reüssierte, entstand auf Basis des „optimistischen“ Motivs des eigenen Campingwagens, wie der Künstler erklärte. Doch Bilder von Migrationsbewegungen lagern sich unweigerlich an das Bild an: Die Möglichkeit der Malerei, Kristallisationskern für Gedanken zu sein, die sich anderswo nie ganz materialisieren, führt Hila meisterhaft vor.

Kommentare