Die Rückkehr der Blockbuster in den Salon: Belvedere zeigt Impressionismus

Atmosphärische Straßenszenen, famose Lichtstimmungen, in leuchtenden Farben gemalte Stillleben: Der französische Impressionismus vermag auch 150 Jahre nach seiner „Erfindung“ noch in seinen Bann zu ziehen.

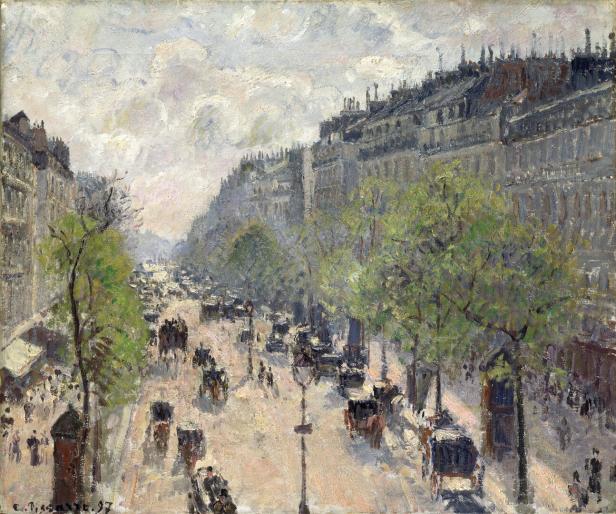

Wien war mit den Werken der Künstlergruppe, die mit Exponenten wie Monet, Renoir, Pissarro und Degas lange als die Lokomotive der modernen Kunst schlechthin galt, stets ein wenig unterversorgt: Bevor die Albertina mit der Übernahme der Sammlung Batliner (beworben mit den Namen „Monet bis Picasso“) eine dauerhafte Anlaufstelle etablierte, war man auf aufwendige Leihgaben-Ausstellungen angewiesen.

Solche Präsentationen sind rar geworden – denn im Gefolge von Preisexplosionen am Kunstmarkt stiegen die Versicherungssummen für die Werke, die unter immer strengeren Auflagen überhaupt auf Reisen geschickt werden. Parallel – und nicht ganz unabhängig davon – interessierte sich die Kunstgeschichte zunehmend für Phänomene, die nicht dem „Gänsemarsch der Stile“ (Impressionismus, Expressionismus, Surrealismus ...) folgten.

Kein Mega-Event

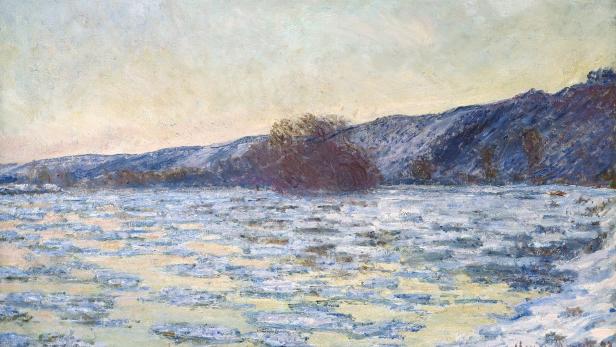

Dass in der Orangerie des Unteren Belvedere nun eine klassische Impressionismus-Schau – mit schönen Mädchenporträts von Auguste Renoir, wunderbaren Stillleben von Paul Cézanne und Paul Gauguin und einem seltenen Bild eines vereisten Sees von Claude Monet – zu sehen ist, hat also Seltenheitswert.

Dennoch kommt die Ausstellung, die man Impressionismus-Fans rückhaltlos empfehlen kann, nicht im Modus eines „Blockbusters“ daher.

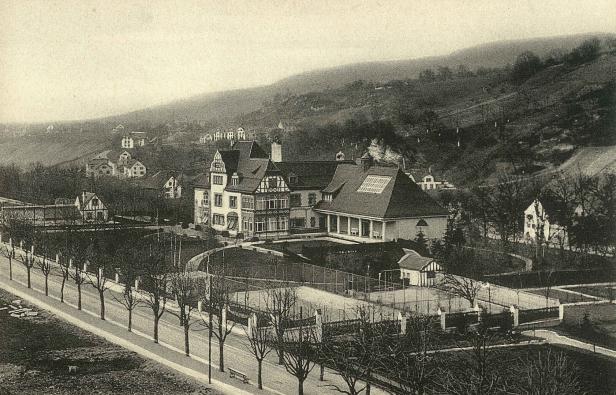

Als Gastspiel des Museums Langmatt in Baden nahe Zürich (CH), das wegen einer Generalsanierung bis 2026 schließen muss und seine Schätze nach Lausanne, Köln und nun Wien schickte, ist die Schau viel eher eine Zeitkapsel. Anders als spätere Impressionismus-Sammler, deren Bestände in Museen endeten (Batliner in Wien, Corboud in Köln), kauften Sidney und Jenny Brown ihre Bilder nämlich bereits um 1900, als die Kunstrichtung teils noch sehr kritisch beäugt wurde. Die „Villa Langmatt“, in der das Ehepaar mit den Werken lebte, entstand als Jugendstil-Juwel, vergleichbar mit jenen Häusern, die sich Wiens fortschrittliche Elite etwa auf der Hohen Warte bauen ließ.

Entlang einer Ausstellungsarchitektur, die Retro-Kunstsalon-Feeling mit zeitgemäßem Flair verbindet, erfahren Besucherinnen und Besucher in Wien viel über die Sammler, ihre Lebensweise und ihre Vorlieben. Sidney Brown, der in dem von seinem Bruder Charles begründeten Unternehmen Brown, Boveri & Cie (heute: ABB) arbeitete, war gewissermaßen Start-up-Unternehmer und ein Profiteur der Energiewende – lieferte das Unternehmen doch die essenziellen Bauteile zur Stromerzeugung und für elektrische Lokomotiven.

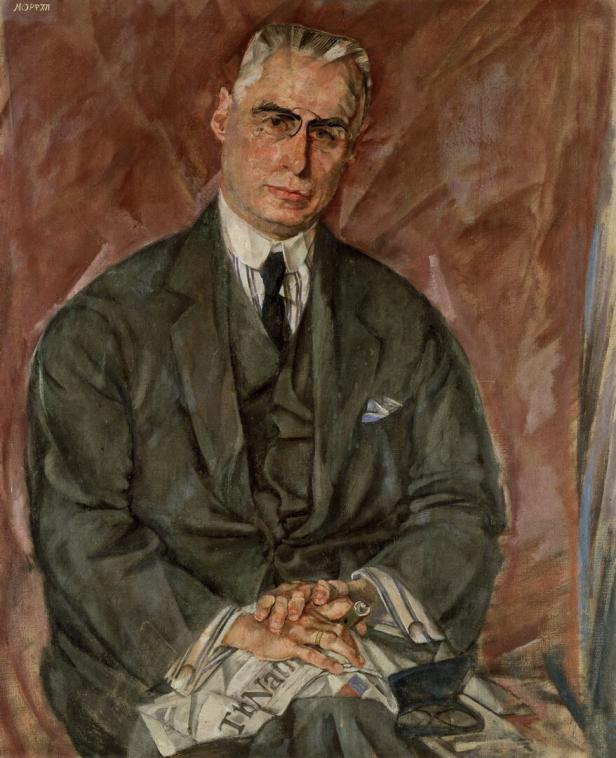

Oppenheimer-Porträts

Ähnlich wie das nahe Wien ansässige, durch Elektrotechnik zu Wohlstand gelangte Paar Hugo Koller und Broncia Koller-Pinell, das sich als Förderer Egon Schieles hervortat, suchte sich auch das Ehepaar Brown durch einen fortschrittlichen Kunstgeschmack zu differenzieren. Man orientierte sich also nach Frankreich – doch auch der aus Wien stammende Max Oppenheimer wurde geschätzt, wie zwei Porträts, die der Maler von dem Paar anfertigte, in der Schau zeigen.

Privat, öffentlich

Anders als viele österreichische Mäzene blieb die Familie Brown vom NS-Terror verschont. Die Sammlung blieb aber ein privat gehüteter Schatz, bis ein Sohn des Paares 1987 starb und testamentarisch die Überführung der Villa und der Kunstbestände in ein Museum verfügte.

Die dringend nötige Sanierung wurde 2023 ermöglicht, indem die Stiftung einige Werke verkaufte – und die Badener Bevölkerung mit fast 80 Prozent dafür stimmte, zehn Millionen Schweizer Franken zuzuschießen. Das Wien-Gastspiel lässt sich somit auch als Lehrstück für die Wertschätzung von Kunst und Mäzenatentum durch die breite Bevölkerung verstehen.

Kommentare