"Das zarte Ende des Skulpturbegriffs ist eine schöne Ecke"

„Es ist schön, dass ich einen Skulpturpreis bekommen habe“, sagt Constantin Luser über seine jüngste, von der Galeristin Dagmar Chobot und der Verwertungsgesellschaft Bildrecht mit 10.000 Euro Preisgeld dotierte Auszeichnung. Der Künstler arbeitet in den Bildhauerateliers des Bundes im Wiener Prater, wo einst auch Alfred Hrdlicka werkte. Joannis Avramidis (1922 - 2016), mit dem Lusers Arbeit, wie man sehen wird, einiges gemeinsam hat, hatte sein Reich in einem gegenüberliegenden Gebäudeteil.

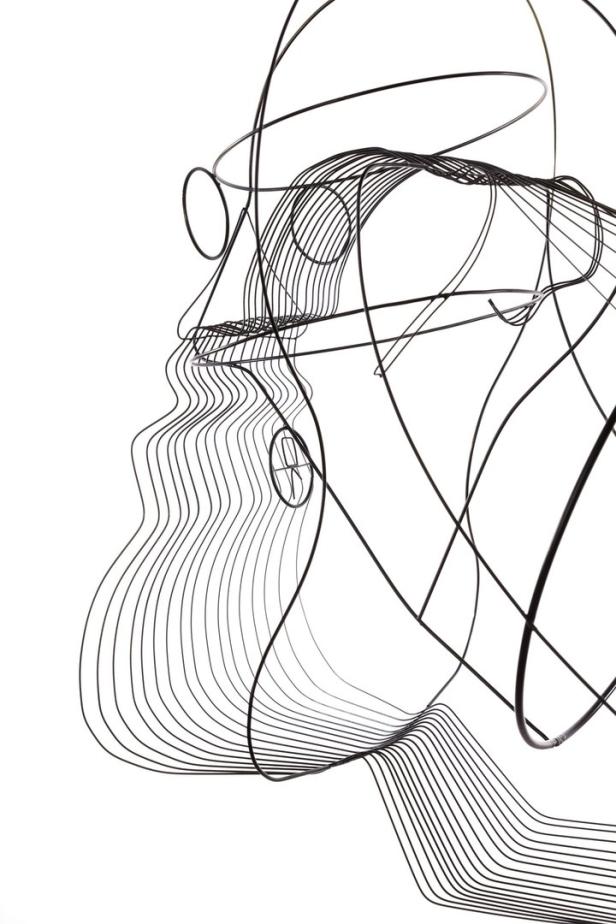

Doch während vor der Werkstatt Avramidis’ noch immer die schweren Bronzegüsse des klassisch orientierten Meisters stehen, ist bei Luser alles leicht und schwebend: Die Objekte, die der gebürtige Steirer an seinem Arbeitstisch zusammenlötet, sind filigrane Linienkonstrukte. Auch ein Werk, das wie eine klassische Skulptur zu stehen scheint, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als ein am Nylonfaden von der Decke hängendes Objekt, der Sockel schwebt nur ein paar Millimeter weit über dem Boden.

Lange wurde Luser (*1976) primär als Zeichner wahrgenommen – als einer, der die Linien in den Raum wachsen ließ. Tatsächlich aber führte die Laufbahn des Künstlers von der Malerei über ein Studium des Industrial Design bis zu der für ihre Lichtarbeiten bekannten Brigitte Kowanz, bei der er sein künstlerisches Studium abschloss.

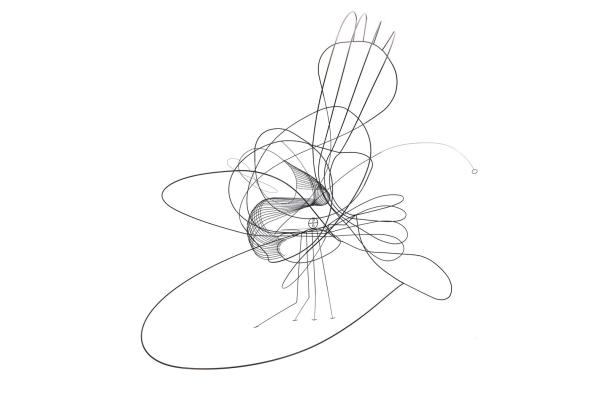

Kowanz war es auch, die ihm das Motto mit auf den Weg gab, dass jede gute Arbeit „schon den roten Faden für die nächste Arbeit in sich tragen sollte.“ Und so geht es in Lusers Arbeit immer wieder um das Ausloten von Potenzialen: Ein hängendes Objekt kann durch einen Windhauch, eine leichte Verlagerung der Linienverhältnisse schnell zu etwas anderem werden, einen festen, „richtigen“ Standpunkt der Betrachtung gibt es nicht.

Zugleich können Objekte wachsen und schrumpfen, was, wie Luser erklärt, schon im Arbeitsmaterial angelegt ist: Die Stärke der Messingrohre, die er verwendet, ist in Intervallen von jeweils einem Millimeter abgestuft, die Rohre passen wie Teleskopstangen ineinander.

Mit dünnen Drähten fertigt Luser teils frei-abstrakte Raumzeichnungen, teils Variationen von bereits existierenden Dingen wie eben Skulpturen von Joannis Avramidis: Wo dieser seinen Figuren ein ausgeklügeltes gezeichnetes Gitterraster zugrunde legte, dies dann aber fest ausgoss, belässt es Luser bei der offenen Form, lässt sie wackeln und schwingen.

Bei dickeren Rohren schlage der Industriedesigner durch, „da kommt dann oft wieder eine Funktionalität dazu“ sagt Luser: So entstehen die surrealen Musik-Skulpturen wie jenes Dinosaurierskelett, das der Künstler beim KURIER-Besuch im Atelier stehen hat. Es ist am "Rücken" mit Posaunentrichtern bewehrt und lässt sich mithilfe eines Mundstücks auch tatsächlich zur Klangerzeugung einsetzen.

In Lusers Atelier, wo aus Lautsprechern Jazz läuft und die filigranen, teils an Notenlinien erinnernden Drahtgebilde neben Saiten- und Blasinstrumenten sowie einer Ziehharmonika existieren, schließen sich rasch mehrere Kreise: Zeichnung, Musik und Bildhauerei sind hier in ein gewitztes Ensemblespiel vertieft.

Dennoch bleibt Luser in erster Linie ein Solo-Spieler: Großskulpturen fertigt er zwar mit professioneller Hilfe, händisch gebogene Modelle werden via 3-D-Scan erfasst und maschinell größer umgesetzt. Doch anders als manch andere erfolgreiche zeitgenössische Künstler will Luser aber den Prozess der Fertigung nicht an Assistenten abgeben, seine Raumzeichnungen bleiben Unikate und keine in Auflage gefertigten Stücke. „Es liegt auch ein Erkenntnisprozess in der Herstellung“, sagt er. „Und ich glaube schon, dass dabei eine eigene Energie einfließt.“

Kommentare