Douglas Stuart: Im Sumpf hinter der Fassade

Wie schon in Shuggie Bain, dem preisgekrönten Erstling, wühlt und stochert der nach New York emigrierte Schotte Stuart Douglas in seiner Vergangenheit. Im Glasgow der Neunziger. In einem Viertel, das die westliche Zivilisation als dreckige Lüge entlarvt, wo menschliche Hoffnungen schon erstickt sind, bevor sie überhaupt in das Bewusstsein dringen.

Der fünfzehnjährige Mungo Hamilton versucht, sich dagegen aufzulehnen. Er steckt im Schraubstock der Perspektivenlosigkeit, ist den Gewaltorgien des vom Männlichkeitswahn getriebenen Bruders und der Unberechenbarkeit der alkoholkranken Mutter ausgeliefert, begegnet auf den Straßen der Brutalität als überlebensnotweniges Verhaltensmuster, gerät in Hassorgien zwischen Katholiken und Protestanten.

Doch das größte Problem tut sich auf, als er James begegnet: Mungo erfährt die Bestätigung, homosexuell zu sein. Schwule haben in den Vorstellungen des Bruders nichts verloren. Und die Mutter schickt Mungo zum Camping an den See. Mit zwei widerlichen Typen, die sie bei den Anonymen Alkoholikern kennengelernt hat. Sie versprechen, aus ihrem Sohn „doch noch einen richtigen Mann zu machen.“ Ein Unterfangen, das ein konsequent desaströses Ende findet.

Douglas Stuart reißt mit, schockiert mit einer manchmal überfallsartigen Abfolge der Ereignisse. Vielleicht übertrieben, oder doch ein Stilmittel einer schonungslosen Aufdeckung jener Welt, die tatsächlich hinter der sauberen Fassade existiert.

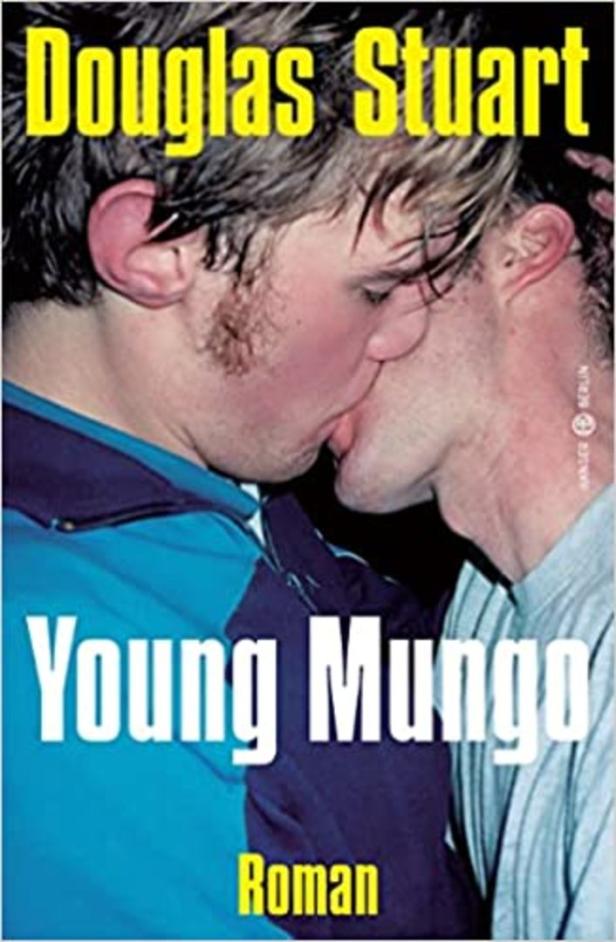

Douglas Stuart: „Little Mungo“

Hanser. 416 Seiten. 27,50 Euro

KURIER-Wertung: vier von fünf Punkten