Blutsbrüderschaft mit einem Hund

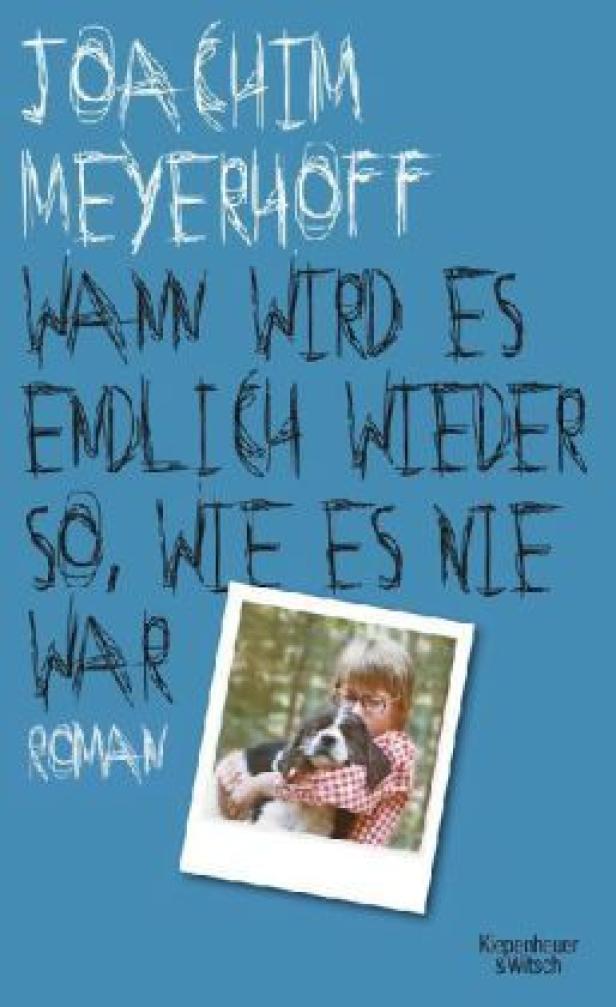

Weihnachten in der Psychiatrie: Die Maria im Krippenspiel trägt Zwangsjacke. Alltag im Hause Meyerhoff, wo der Vater eine Psychiatrie leitet und die Kinder mit den Patienten aufwachsen. Normal oder ein bisschen anders. Erlebt oder erfunden. Tragisch oder kindisch. Joachim Meyerhoff will Brücken bauen zwischen diesen Polen. „Alle Toten fliegen hoch“ hieß sein Romandebüt. Wahnwitzige, hochkomische, berührende Geschichten von Familie, Verbrechen, einem Austauschjahr in Amerika und dem Verlust des Bruders. Schon damals stellte sich heraus: Meyerhoff ist als Erzähler ebenso hinreißend wie als Schauspieler. Sein neuer Roman „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war?“ ist so irrwitzig wie der erste: Der Erzähler schließt Blutsbrüderschaft mit seinem Hund, findet heraus, dass sein Vater ein Doppelleben führt und besucht den Psychiatriegottesdienst.

KURIER: Was ist wahr, was erfunden – eine Frage, die man einem Autor eigentlich nicht stellen darf. Ihnen muss man sie aber stellen, denn Sie sprechen ausdrücklich von Autobiografie.

Joachim Meyerhoff: Das ist natürlich die zentrale Frage. Doch eine klare Einteilung in „fiktiv“ und „erlebt“ wäre das Gegenteil von dem, was diese Arbeit für mich bedeutet. Je mehr man in die angeblich autobiografische Welt eindringt, desto mehr merkt man, dass das auch nur eine subjektive Sicht einer bestimmten Welt ist. Die per se unterfüttert ist mit fiktiven Elementen. Nichts anderes ist ja Erinnerung. Genau so bezweifle ich, dass Fiktion etwas ist, das aus dem Nichts kommt. Jede Fiktion speist sich aus den Eigenheiten jenes Menschen, dem sie begegnet. Auch sie hat autobiografische Elemente. Sowohl Fiktion als auch Autobiografie sind wackelige Elemente. Manchmal kommt mir alles wahr und manchmal wie erfunden vor. Oft denkt man staunend an seine Biografie: Kann das überhaupt wahr sein? Oft sind die unwahrscheinlichsten Dinge wahr.

Was sagt Ihre Mutter zu Ihrem Buch?

Meine Mutter hat das am Anfang erstaunlich gefunden, mittlerweile gefällt es ihr ausgesprochen gut. Jetzt liest sie sogar in der kleinen Stadt, aus der wir kommen, selbst in Buchhandlungen aus meinen Büchern. Sie findet das toll, für sie ist es auch eine interessante Perspektive auf die Vergangenheit. Das ist ja auch ein schmerzlicher Prozess: Personen, die man in der eigenen Biografie erkannt hat, in ihre Individualität zu entlassen. Wenn das eigene Kind anfängt, eigene Welten zu leben, wird es auch unbekannt. Auch der eigene Vater und die eigene Mutter sind Unbekannte, wenn sie aus der Funktion der Eltern entlassen werden.

Es gibt da diese Szene, wie Sie mit Ihrem Bruder in der Wohnung Ihres Vaters Fotos betrachten, auf denen er mit einer Frau, die nicht Ihre Mutter ist, Cocktails trinkt. Eine erstaunliche, sehr zärtliche Szene.

Ja, weil es darum geht, jemandem etwas zuzugestehen, das man selber nicht kennt. Dass es auch in Menschen, die einem sehr nahestehen, Dinge gibt, die sich der eigenen Wahrnehmung entziehen. Den sich als Antialkoholiker präsentierenden Vater plötzlich mit einem Cocktail in der Südsee zu sehen, das ist auf einmal ein anderer Mensch.

Besteht bei Familiengeschichten nicht auch die Gefahr, Menschen zu verletzen?

Es ist auch der Versuch, auf humorvolle und mir entsprechende Art, das, was Privatsphäre ist, einem 08/15-Voyeurismus zu entziehen. Eine Tiefe zu geben. Das ist das, was vor Peinlichkeiten schützt. Und es geht mir ja nicht darum, mich zu therapieren. Das wäre das Letzte! Es geht um die Schärfung der Wahrnehmung. Und um die Lust zu erzählen.

Die Erkenntnis, dass die eigene Biografie es wert ist, erzählt zu werden ...

Ja, es ist toll, wenn man draufkommt, dass da sehr viel Theatralik drinsteckt. Es kommt einem ja immer alles so normal vor: bürgerliches Elternhaus, Zivildienst, klassische Dinge. Und dann draufzukommen: Mein Gott, mein Vater war Direktor einer Riesenpsychiatrie! Oder, wie in meinem ersten Buch, der Verlust des Bruders: Was für eine schlimme Zeit! Sich klarzumachen, dass in dieser uniformen Welt des Nachkriegsdeutschland das Eigene so speziell sein kann. Wahrscheinlich steckt dahinter aber auch eine Selbstermächtigung zum eigenen Mythos.

Sie appellieren an eine kindliche Lust im Leser, über einfache Dinge zu lachen. Stichwort: Die Mehrzahl von Kaktus ist Kacki.

In jeder Familie ist ein gewisser Humor eingeschrieben. Es ist einfach so, dass ich über das Banalste und Unanständige lachen muss, es tut mir leid, es ist so. Man lacht ja auch über die Lust an der eigenen primitiven Art. Ich glaube, dass im Wesen eines jeden guten Witzes etwas Primitives steckt.

Ja. Man traut sich das als Erwachsener ja gar nicht sagen. Die Putzfrau, die Frau Fick heißt.

Ich sag Ihnen ehrlich, als ich klein war, fand ich das lustig. In der Zwischenphase dachte ich, das geht alles nicht. Jetzt gebe ich zu: Ich finde das lustig. Ich muss drüber lachen, das soll ruhig so sein.

Man darf in Ihrem Buch über Dinge lachen, über die zu lachen verpönt ist. Weil man aus der Analphase heraußen ist oder weil es schlicht unkorrekt ist. Dabei sind die Szenen, in denen der behinderte Dietmar Ihrer Mutter auf den Po klopft, zum Brüllen komisch.

Ich hoffe, den richtigen Ton zu finden, weil der kindliche Blick auf diese Umgebung viel naiver ist als der eines Erwachsenen, der schon durch viele Filter dessen, was man darf und was man nicht darf gegangen ist. Wenn man in eine solche Welt der Psychiatrie hineinwächst, gibt es einen unmittelbareren Zugang, das Lachen hat nichts mit Auslachen zu tun. Oder vielleicht doch, ab und zu. Man ist als Kind ja gnadenlos.

Das Komische und das Tragische finden gleichzeitig statt.

Mein Ideal wäre, dass die letzten Dinge wie Leben und Tod damit zusammenkommen, dass eine Putzfrau Frau Fick heißt. Dass sich das nicht ausschließt. Dass man zu einem Marktverkäufer sagt: „Haben Sie aber große Eier“, und zehn Seiten später sieht man, dass eine Familie zerfällt. In diese Bandbreite versuche ich, vorzudringen.

Das ist doch die Quintessenz des Lebens.

Aber das fehlt mir in der deutschen Literatur. Die ist noch viel zu stark verankert in bedeutungschwanger oder in Klamauk. Da müsste man eine Brücke schlagen. In meinem Leben ist die Brücke zwischen Banalität und tiefen Dingen permanent da.

Bitte, verraten Sie mir zuletzt: Haben Sie tatsächlich Blutsbrüderschaft mit Ihrem Hund geschlossen?

Ja, das ist im Kern wahr. Ich weiß noch, dass überall Blut war, ich habe hier diese tiefe Narbe, wo ich mich reingeschnitten hab. Was danach war, weiß ich nicht mehr. Dann erfindet man auf einmal Dinge, an die sich andere erinnern. Fiktion ist ein ernsthaftes Mittel der Erinnerung. Erfinden heißt erinnern, das ist das Thema.

Er wird zwischen Wien und Hamburg pendeln, sagt der 45-jährige aus Homburg gebürtige Deutsche über sein Leben in der Spielzeit 2013: Seit 2005 war Joachim Meyerhoff Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters. Seine beiden Töchter, die er mit der Burgschauspielerin Christiane von Poelnitz hat, leben in Wien. 2013 kehrt Meyerhoff zurück ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg ins Ensemble der designierten Intendantin Karin Beier. „Es ist großartig, wenn man verschiedene Möglichkeiten wahrnehmen kann.“

Am Burgtheater wird er weiterhin auftreten, unter anderem in Jan Bosses Bernhard-Inszenierung „Der Ignorant und der Wahnsinnige“. In Wien feierte Meyerhoff große Erfolge: Vier Mal war er für den Nestroy nominiert, 2012 bekam er den Theaterpreis als bester Schauspieler für seine Rolle als Erek in Thomas Vinterbergs „Die Kommune“ (auch 2013 im Akademietheater) Wenn er nicht spielt, schreibt Meyerhoff. „Täglich von neun bis drei.“ Seine autobiografischen Texte „Alle Toten fliegen hoch“ sind seit 2007 als inszenierte Lesungen zu sehen.

Kommentare