Die Kirche, ein Bilderreservoir: Künstlerhaus widmet sich Kunst und Religion

Frieden. Substanz. Systemrelevanz: Das Wiener Künstlerhaus hat zuletzt keine Scheu gezeigt, große Begriffe in den Mund zu nehmen und sie zum Kristallisationspunkt von Ausstellungen zu machen. Nur das Dommuseum ist in Wien für ähnliche Themenausstellungen bekannt – und angesichts der neuen Künstlerhaus-Schau könnte man Verwechslungsgefahr vermuten, geht es ihr doch um „Kunst und Religion“.

Doch man komme sich nicht in die Quere, bekräftigen die Chefs beider Institutionen auf Nachfrage – und tatsächlich stehen dem Künstlerhaus andere Pfade offen. Könnte der gekreuzigte grüne Frosch, mit dem der deutsche Künstler Martin Kippenberger 2008 in Bozen einen Kunstskandal provozierte, in der sehr frei agierenden, aber doch kirchlichen Institution beim Stephansdom hängen? Ganz sicher ist das nicht.

Grüß Göttin!

Für Kurator Günther Oberhollenzer war die Südtiroler Episode jedenfalls prägend, und so hängt Kippenbergers Kruzifix nun im ersten Nebenraum – hinter einem Werk von Renate Bertlmann, die ein Kreuz mit Schnullern beklebte. „Grüß Göttin“ heißt es im Aufgang auf einer Tafel der Künstlerin Ursula Beiler, die damit einst an einer Autobahnauffahrt bei Kufstein provozierte. In Wien kann man darüber schmunzeln.

Die Offenheit ist aber auch ein wenig das Problem dieser mit Werken von 42 Künstlerinnen und Künstlern bestückten Ausstellung: Der Auswahl liegen unscharfe Begriffe zugrunde, sodass stets unklar ist, was mit „Kunst“ und „Religion“ eigentlich genau gemeint ist. Und wo keine klaren Tabus sind, können auch keine verletzt werden.

Auch die Abwandlung des Zweiten Gebots im Ausstellungstitel, „Du sollst dir ein Bild machen“, ist unzureichend erläutert. Zwar kann die uralte Auseinandersetzung über Bilderverbote, Bilderstürmereien sowie religiöse Bildpropaganda wohl nicht Gegenstand einer zeitgenössischen Kunstschau sein. Etwas mehr Theorie-Unterbau hätte ihr trotzdem nicht geschadet.

Starke Formeln

So bleibt in den Künstlerhaus-Räumen nur festzustellen, dass die christliche Tradition – denn auf diese beschränkt man sich – echte Evergreens hervorgebracht hat: Die Kreuzigung, aber auch die Kreuztragung und die Kreuzabnahme mit der trauernden Maria (Pietà) sind mächtige Bildformeln, die auch bei nicht religiösen Betrachtern „funktionieren“. Nicht zu vergessen das Madonnenbild.

Bei der Frage, was Künstlerinnen und Künstler daraus machen, wird es allerdings fransig. Stehen die christlichen Bilder heute im künstlerischen Repertoireschrank wie eine Flasche Whiskey und werden herausgeholt, wenn man ein starkes Zeichen braucht (oder nicht mehr weiterweiß)? Oder entweicht ihnen doch auch ein Geist im Sinne einer religiösen Praxis?

Die Auswahl liefert keine klare Antwort: Die Hochglanz-Kreuztragungen von Andres Serrano (dessen Werk „Piss Christ“ in den USA einst einen Mega-Skandal auslöste) scheinen ebenso in der Kraft der Bildformel zu schwelgen wie die witzigen Bildpaarungen des Tirolers Lois Hechenblaikner, der Hansi Hinterseer mit der Bergpredigt in Bezug setzt.

Besucherinnen und Besucher der Marina-Abramović-Werkschau in der „Albertina modern“ im Parterre werden nicht übersehen, dass auch diese Künstlerin eine kluge Nutzerin christlicher Ikonografie ist. Im Obergeschoß ist Abramović nun in Madonnenpose zu sehen – mit einem kleinen Mädchen als Kind.

Die Dekonstruktion des Madonnenbilds ist der stringenteste Teil der Schau: Stark sind hier etwa Fotos von Julia Krahn, die in einer Pietà ihren alternden Vater im Arm hält – und anderswo in Madonnenpose ohne Kind dasteht. Leslie de Melos bunte Madonnen erinnern dazu an die „Holy Virgin Mary“ des Briten Chris Ofili, kommen aber ohne die Beigabe von Elefantenkot aus: Damit hatte der genannte Künstler 1997 in London für einen Skandal gesorgt.

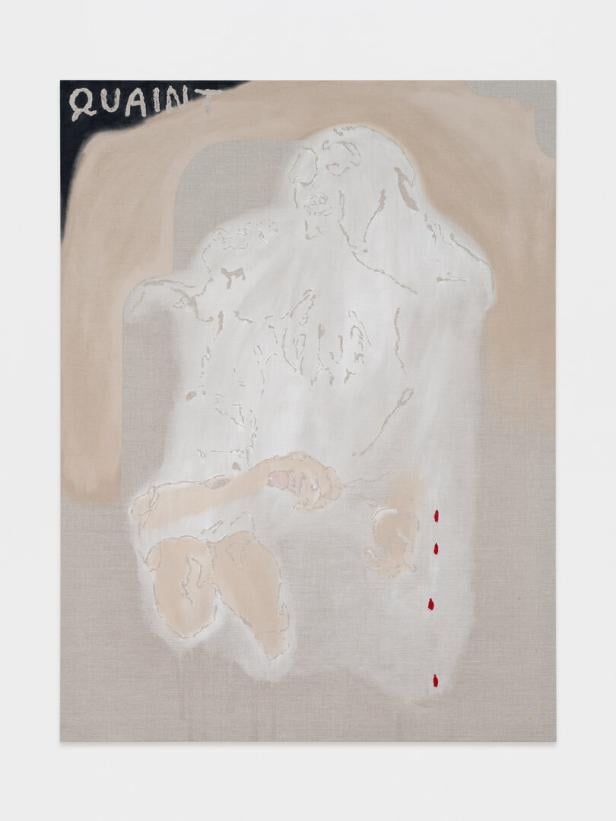

In Wien könnte allenfalls das Gemälde „Quaint Sunday/Mary’s Penis No. 3“ von Anouk Lamm Anouk für erhitzte Gemüter sorgen: Zeigt es doch eine Transgender-Person, die blutet, mit erigiertem Glied. Doch ist wirklich die Jungfrau Maria gemeint, oder nutzt die Malerin nur das Madonnenschema als Werkzeug? Hier würde Begriffsarbeit zu „Kunst“ und „Religion“ weiterhelfen. Vielleicht wollte man die Abgrenzung aber auch vermeiden.

Während der Laufzeit der Schau "Du sollst dir ein Bild machen" finden zahlreiche Veranstaltungen statt, die auch jenen Menschen Zugang zur Kunst ermöglichen sollen, die ihn vielleicht (noch) nicht haben.

- Am 21. 11. (16 Uhr) bietet das Künstlerhaus eine Führung für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen an.

- Am 25. 11. präsentieren Jugendliche der AusbildungsFit-Maßnahme Potenzial Jugend ihre Auseinandersetzung mit den ausgestellten Kunstwerken im Künstlerhaus Salon (18 Uhr). Hinter der Veranstaltung steht der Verein T.I.W., der sich um die Förderung benachteiligter Jungendlicher und ihrem Zugang zum Arbeitsmarkt bemüht.

- Weitere Termine finden sich laufend unter https://www.kuenstlerhaus.at/besuch/kalender/

Kommentare