Biennale-Künstlerin Bertlmann: „Es gehört eine Päpstin her!“

Es sind nur mehr wenige Tage bis zur Eröffnung der Kunstbiennale in Venedig – und noch macht Renate Bertlmann ein Geheimnis daraus, was genau sie im Österreichischen Pavillon auf der Weltkunstschau geschaffen hat. Nur so viel: Die Installation wird groß, sie wird sich sowohl auf die Front des Gebäudes wie auch auf den Garten dahinter erstrecken.

Doch anders als bei Erwin Wurm, der vor zwei Jahren einen kopfstehenden Lkw beim Pavillon installierte, war diesmal kein aufwendiger Transport nötig, das meiste wurde mit lokal verfügbaren Materialien geschaffen (welchen, will sie nicht sagen.) Auch die venezianische Sonne, so orakelt die Künstlerin, sei bei ihrem Beitrag zu einer „Komplizin“ geworden.

Endlich groß

Bertlmann ist die erste Frau, die Österreichs Biennale-Beitrag solo bestreitet. „Zu wissen, dass ich den Pavillon allein bespielen kann, war natürlich eine Herausforderung“, sagt die Künstlerin, die beim Gespräch in ihrer Wiener Wohnung entspannt wirkt und mehrmals verschmitzt lächeln wird. „Aber es hat mich nicht geängstigt, im Gegenteil. Ich dachte: Endlich kann ich etwas Großes machen.“ Als sie nach ihrer Ernennung mit der Kuratorin Felicitas Thun-Hohenstein zwei Tage in Venedig verbrachte, habe sie versucht, „nicht zu denken“ und den Raum auf sich wirken zu lassen. Am Abend des zweiten Tages sei die Idee dann „glasklar vor mir gestanden“.

Nach 50 Jahren intensiver künstlerischer Arbeit greift Bertlmann, 76, allerdings auf einen reichen Schatz von Bildern und Ideen zurück – ein Auszug aus dem Oeuvre wird auch in Venedig gezeigt, weitere Ein- und Rückblicke sind ab 25. 5. in der Landesgalerie Krems zu sehen.

Zwischen den Stühlen

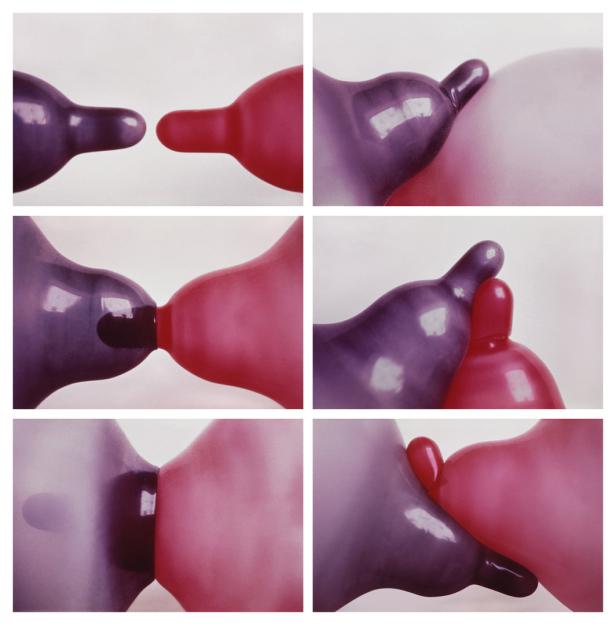

Mit inszenierten Fotografien, Live-Performances, Videos und skulpturalen Objekten, in denen Schnuller, Gummipuppen, Kondomen oder Dildos zentrale Rollen zukommen, saß Bertlmann lange Zeit zwischen allen Lagern.

Dass sie erigierte Penisse offensiv darstellte – mal in Form anbetungswürdiger Devotionalien, mal in Bischofsmützchen drapiert oder wie bei einer Aufsichtsratssitzung um einen Tisch gruppiert – nahmen ihr Männer an den Schaltstellen der Kunstwelt ebenso übel wie eingefleischte Feministinnen. „Meine Arbeiten sind in einer gewissen Form natürlich sehr frech, weil ich am Geschlechtsteil des Mannes permanent ‚herumfummle‘, wie mir vorgeworfen wurde“, sagt Bertlmann .

Doch die Frechheit erwuchs aus dem zutiefst feministischen Anliegen, dem männlichen Dominanzgehabe, das häufig auch im Gewand obszöner Herrenwitze daherkommt, etwas entgegen zu setzen. Der Theoretiker Peter Gorsen befand, dass Bertlmann dem Witz ein neues Terrain erobert habe, das „der Frau ermöglicht, die lustbetonte Aggression des Mannes ebenso lustvoll zu beantworten“.

Tatsächlich ist die Art und Weise, wie Bertlmann die Insignien von Dominanz in ihrer Kunst vorführt, entwaffnend – und sie straft all jene Lügen, die den Feminismus diskreditieren, indem sie die Bewegung als spaßbefreite Zone darstellen.

Gute und böse Männer

„Es gab ja wirklich radikale Feministinnen – aber mit Recht!“, sagt Bertlmann im Rückblick auf die 1970er-Jahre, in denen sie selbst in diversen Frauengruppen aktiv war. „Wir mussten uns abschotten, mussten Freiräume suchen, wo der Mann sich nicht einmischen durfte. Das war ganz wichtig. Aber ich habe mehr zu denen geneigt, die versuchten, den Kommunikationsfluss nicht ganz abbrechen zu lassen“. Ganz gelungen sei ihr das nicht, gibt die Künstlerin zu – „die Männer waren aufgrund der phallischen Karikaturen immer auf mich bös“.

Die große Ausnahme war ihr Mann Reinhold, mit dem sie seit 50 Jahren zusammen ist. Er – selbst ein renommierter Wissenschaftler im Bereich Quantenphysik – dokumentierte Bertlmanns Arbeiten stets auch fotografisch.

Als Bertlmann Mitte der 1980er-Jahre mithilfe dieser Bilder eine „Inventur“ ihrer bisherigen Kunstproduktion vornahm, erkor sie die Formel „Amo Ergo Sum“ (etwa: „Ich liebe, also bin ich“) zu ihrem künstlerischen Motto. „Ich meine damit die erotische Kraft, die den Menschen schöpferisch macht und ihm Kraft gibt, was natürlich auf seine Sexualität Auswirkung hat“, erklärt die Künstlerin. „Ein sexuell verkümmerter Mensch macht Krieg. Ein sexuell erfüllter, starker Mensch macht Revolution im positivsten Sinn.“

Obwohl in der Kunstwelt heute vieles möglich sei, was vor 20, 30 Jahren noch Skandale ausgelöst hätte, diagnostiziert Bertlmann in der Alltagswelt einen Anstieg von Prüderie und Heuchelei: „Ich habe dass Gefühl, dass die vielen jungen Menschen, die mich umgeben, eine ungemeine Sehnsucht nach erfüllter Sexualität und einem erfüllten Leben haben, aber total angstbesetzt sind und es nicht wagen, sich mit dem anderen wirklich auszutauschen“, sagt sie. „Für mich ist die Atmosphäre auf dieser Welt mit Angst getränkt.“

An dieser Stelle wird das Private wieder politisch – denn das Gefühl ständiger Bedrohung hemmt bekanntlich nicht nur die Entfaltung der Lust, sondern treibt Menschen auch zu selbst ernannten religiösen oder politischen Heilsbringern oder in die Scheinsicherheit traditioneller Wertkorsette.

Heiliger Unernst

Bertlmann hält den Bewahrern des heiligen Ernsts ihre Lächerlichkeit vor Augen – gern auch in schrillen Farben und in billiger Ästhetik. „Von der religiösen Volkskunst war ich immer sehr begeistert, und vom Touristenkitsch“, sagt sie. „Ich nähere mich auch der Religion oft ironisierend, weil ich mich persönlich beleidigt fühle, dass wir als schöpferische und potente Frauen aus dem Gottesbild total ausgeschlossen sind. Das ist unmöglich – es gehört eine Päpstin her!“

Zur Päpstin taugt die Künstlerin, die vor vielen Jahren aus der Kirche austrat, selbst eher nicht – wohl aber ist sie heute bereits eine Heldin für eine Generation junger Kunstschaffender, die Resonanz reicht weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Dass es so lange gedauert hat, bis die Anerkennung kam, will Bertlmann dann aber doch nicht ganz unerwähnt lassen. Die nächste Generation sollte es, auch dank ihr, leichter haben.

Kommentare