Kunst macht viel Arbeit, ist aber auch schön

Bevor Sie diesen Text lesen können, wird Ihr Autor ein paarmal öfter als unbedingt notwendig zur Kaffeemaschine gegangen sein und einige Male zu oft in seinen Social-Media-Feed geschaut haben. Da diese Zeilen im Homeoffice entstanden sein werden, wird er vielleicht auch eine Ladung Wäsche in die Maschine getan und wieder daraus entfernt haben. „Prokrastinieren“ nennt man das.

Wenn Sie mit halbwegs kreativen Menschen sprechen, werden Sie allerdings hören, dass derartige Leerläufe auf dem Weg zu einem Ergebnis fast unvermeidbar sind. Außerdem leisten sie einen Beitrag zum Klimaschutz: Das sagt zumindest das Plakat, das die „International Idleness Union“, die internationale Müßiggangs-Gewerkschaft, im letzten Saal der Ausstellung „Alles in Arbeit“ im Wiener Dommuseum platziert hat.

Die Gewerkschaft gibt es leider nicht wirklich, sie ist eine Erfindung der angolanischen Künstler Kiluani Tia Henda und Tiago Mena Abrentes, die für ihre Serie „Work Won’t Fix It“ (dt.: „Arbeit wird’s nicht richten“) 24 Plakate im Arbeitskampf-Stil gestaltet haben.

Womit wir bei einer zentralen Frage dieser Themenausstellung wären: Wie viel Abstand zur Politik braucht die Kunst, damit sie nicht zur Agitation oder schlimmstenfalls zur Propaganda wird? Wie politisch kann, muss, darf eine Ausstellung zu einem Thema sein, zu dem sich „die wenigsten neutral verhalten werden“, wie Co-Kuratorin Vanessa Joan Müller sagt?

Müller hat als Kuratorin der Kunsthalle Wien schon einmal eine themenverwandte Ausstellung gestaltet: „Neue Wege, nichts zu tun“ hieß die Schau im Jahr 2014, bei der es im Kern weniger um Arbeit als um deren Verweigerung ging: Ein Zitat von Bartleby dem Schreiber aus Herman Melvilles gleichnamiger Kurzgeschichte („Ich möchte lieber nicht“) diente als Angelpunkt.

Assoziationsnetz

Im Dommuseum ist die Ausgangslage eine andere: Das bewährte Rezept lautet hier, ein möglichst breites Netz von Assoziationen zu spannen, an dem über die lange Laufzeit der Schau (bis 30. August 2026) möglichst viele Menschen – oft Gruppen, Seniorinnen und Senioren, Schülerinnen und Schüler – anknüpfen können.

Kunst – alt und neu, gern wild durchmischt – ist hier dezidiert als Konversations-Anzünder gedacht, und sie wird auch diesmal guten Dienst versehen: Im Stiegenaufgang macht sich Künstlerin Nana Mandl mit einem plüschigen Collage-Bild über die „Work Life Balance“ Gedanken, weiter oben reißt Anastasia Koroshilovas Bild einer rasenmähenden Nonne die Frage nach der Balance von Beten und Arbeiten (Ora et Labora!) kontemplativem und aktivem Leben auch aus religiöser Perspektive an.

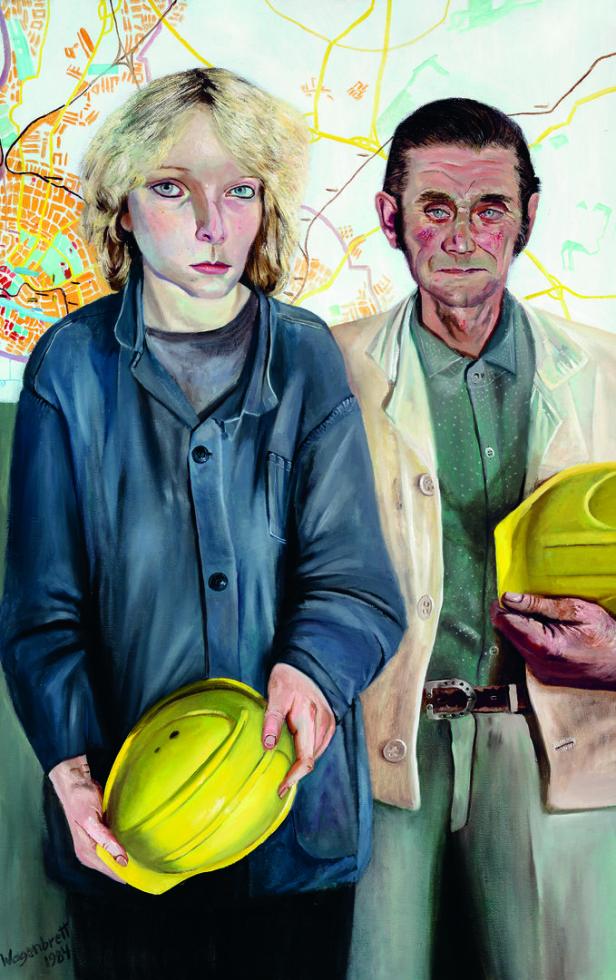

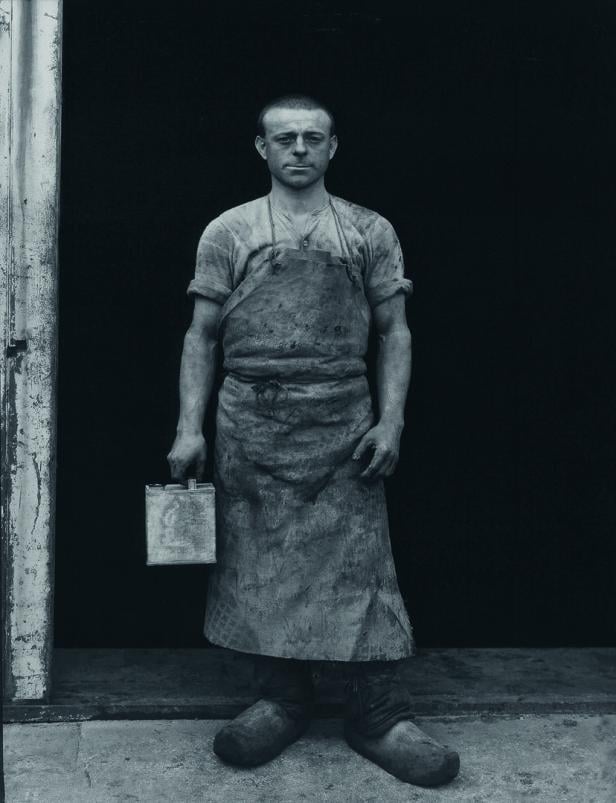

Die Art und Weise, wie Arbeit in Bildern dargestellt wurde und wird, füllt zwei dichte Wände – von geschundenen Fabriksarbeiter-Leibern bei Käthe Kollwitz, stolzen Berufsporträts von August Sander und zwischen Romantik und Realismus wankenden Darstellungen bäuerlichen Lebens im 19. Jahrhundert von Olga Wisinger-Florian tut sich ein breites Spektrum auf.

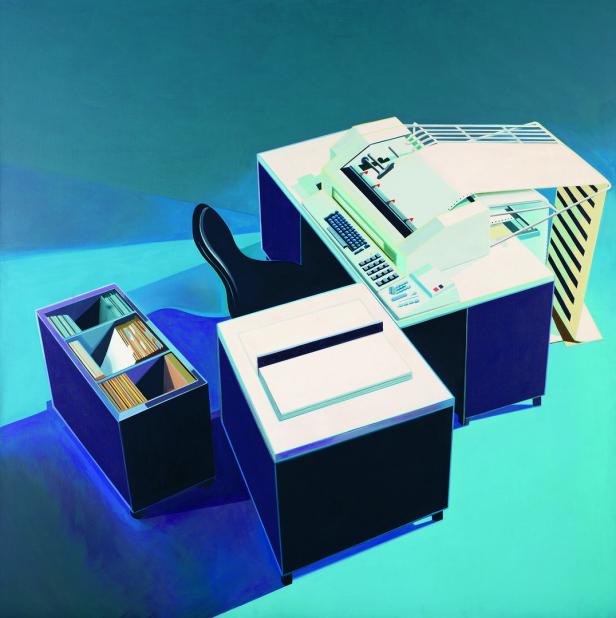

Dass manches nur an der Oberfläche kratzt und manche Aspekte unterbelichtet bleiben, ist angesichts des enormen Themenfelds wohl unvermeidlich. Doch es ist schon bemerkenswert, dass die neue digitale Arbeit, die zugleich überall und nirgends zu sein scheint, so wenig Echo in der Schau findet: Die einst glamourös inszenierte und längst ins weniger Rosige implodierte „Wir nennen es Arbeit“-Mentalität der Neuen Selbstständigen, die Selbstmonetarisierung der Influencer, die „Gig Economy“ von prekären Miniaturjobs auf Digitalplattformen – das alles ist wirklich kein Thema für die Kunst?

Nur ein einziges Foto (von Luise Marchand) streift hier an, ansonsten habe man wenig Spannendes gefunden, sagt Direktorin und Hauptkuratorin Johanna Schwanberg. Allerdings zeigt aktuell etwa die Solo-Schau von Hito Steyerl im MAK (bis 11. 1.), dass das Themenfeld sehr wohl intensiv und produktiv beackert wird: Schwanberg und Müller haben einfach woanders genauer hingeschaut.

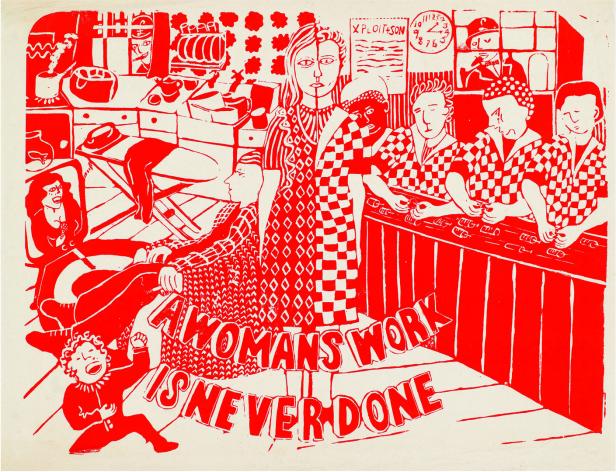

Daher ist eine Form von Arbeit, der man oft „Unsichtbarkeit“ attestierte, im Dommuseum sehr sichtbar: Rund um Pflege- und Care-Arbeit entfaltet sich der sowohl ästhetisch als auch konzeptuell stärkste Themenstrang der Schau. Mit einer Video-Doku von Anna Jermolaewa, einem auf die Wand applizierten Comic von Tine Fetz oder einem Schürzen-Objekt von Birke Gorm erlangt die traditionell ebenso unverzichtbare wie unbedankte und unterbezahlte Arbeitsform Wertschätzung.

Es gelingen dazu ansprechende Paarungen mit Madonnenbildern und -statuen: Diese Bildform hat das Fürsorgliche zwar schon immer ästhetisch erfasst, wurde im modernen Kanon aber an den Rand gedrängt.

Gerade im Dommuseum ist die Zusammenführung von aktuellen Themen und alten Bildformen fruchtbar: Da man den sakralen Kunstwerken eher schwer linksfeministische Agitation unterstellen kann, tritt das allgemein menschliche Element der Auseinandersetzung stärker hervor. In einem Feld, das innerhalb der polarisierten Gegenwart nochmals polarisiert, gelingt der Institution schlussendlich eine Auswahl, die durchwegs politisch, aber nicht parteiisch ist. Oder ist sie's doch? Man darf, kann, soll darüber diskutieren.

Kommentare