"Es gab nur Kommandos: Aufstehen, Frisieren, Waschen, Essen!“

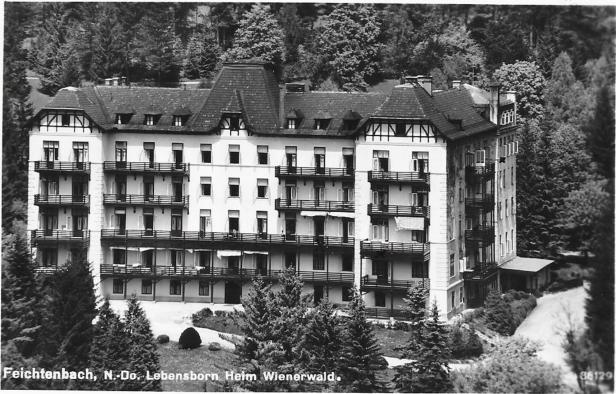

Die Geschichte des Kinder- und Entbindungsheimes in Feichtenbach wurde bisher kaum aufgearbeitet.

Abfahrt vom Wiener Rathausplatz, Jahr 1945. Gertraud Groß, damals erst fünf Jahre alt, sitzt nicht wie die anderen Kinder hinten im Heereswagen, sondern vorne in der Fahrerkabine. Sie ist die kleinste und zarteste unter den jungen Fahrgästen.

Ziel des Transporters: das Lebensborn-Heim Wienerwald. Dort angekommen zieht Groß in ihr neues Zimmer, gemeinsam mit sechs anderen Kindern. Stahlrohrbetten, eiserne Nachtkästchen – die provisorische Einrichtung lädt nicht zum Wohlfühlen ein, erinnert sie sich. Gertraud Groß ist Zeitzeugin eines bisher weniger bekannten Abschnitts des Nationalsozialismus – den Kinder- und Entbindungsheimen „Lebensborn“.

Erbgesunden Nachwuchs fördern

Ziel der Nationalsozialisten war es nicht nur, „unwertes Leben“ zu vernichten, sondern auch „erbgesunden“ Nachwuchs zu fördern. Mit diesem Ziel wurde der Verein „Lebensborn“ gegründet. Im Heim Wienerwald in Feichtenbach – etwa 75 Kilometer südlich von Wien – kamen etwa 1.300 Kinder bis 1945 zur Welt. Zusätzlich wurden Kinder dort versorgt und erzogen – so wie Gertraud Groß.

Die nationalsozialistische Geschichte des Heims in Feichtenbach ist bisher kaum aufgearbeitet worden. Das Ludwig Boltzmann Institut für Kriegsfolgenforschung startete unter der Leitung von Barbara Stelzl-Marx deshalb im vergangenen Jahr ein Forschungsprojekt dazu. Erheblicher Teil der Forschungsarbeit sind Zeitzeugengespräche, wie mit Gertraud Groß, die auch dem KURIER einen Einblick in ihre Vergangenheit gab.

Das Gebäude wurde nach dem Krieg unterschiedlich genutzt und steht heute leer.

Erinnerungen ans Heim

„Ich war unterernährt und eine Halbwaise. Ich bin in das Heim gekommen, damit ich dort zu essen bekomme, wurde mir gesagt“, erinnert sich die heute 82-Jährige. „In der Früh wurden wir meistens von einer Bedienerin geweckt, die uns dann frisiert hat.“ Früh morgens ging es dann nackt und barfuß in den Wald zur „Ertüchtigung“. „Das waren ziemlich starke und resolute Frauen, die uns da durch den Wald gejagt haben. Die Nadeln von dem Bäumen haben mich aber auf den Füßen immer so gestochen, dass ich manchmal heimlich meine Schlapfen angezogen hab.“ Mit einem Häferl Kakao und einem Marmeladebrot zum Frühstück ging es dann weiter.

Die Eindrücke und Erlebnisse aus dieser Zeit haben sich bei Groß bis heute eingebrannt. Obwohl all das schon so lange zurückliegt, kann sie über jedes Detail berichten. „Ich sehe das alles vor mir wie in einem Film – als wäre es erst gestern gewesen.“

„Arischer Nachwuchs“

Ein Kinderheim war das Heim Wienerwald aber nur an zweiter Stelle. Der Fokus lag auf der Entbindung. „Vor allem alleinstehende Frauen haben dort Kinder zur Welt gebracht. Wohl aufgrund der vergleichsweise hohen medizinischen Standards haben auch verheiratete Frauen diese Möglichkeit genutzt – sofern sie ihnen geboten wurde“, erklärt Lukas Schretter, Projektkoordinator des Forschungsprojekts.

Voraussetzung für eine Aufnahme war, dass die Frauen den rassischen und erbbiologischen Kriterien der SS entsprachen. Vorzulegen war zum Beispiel eine „Ahnentafel“. „Im Heim Wienerwald sollte die Geburtenrate der „germanisch-nordischen Rasse“ gesteigert werden – blaue Augen, blonde Haare“, erklärt Schretter.

Heime in ganz Europa

Das Heim in Feichtenbach war aber kein Einzelfall. Neben dem Wienerwald Heim gab es in Österreich ein weiteres Heim zur „Eindeutschung“ vor allem polnischer Kinder in Oberösterreich. In Deutschland gab es neun solcher Heime und noch weitere in Luxemburg, Belgien, Frankreich und Norwegen.

Entgegen Gerüchten soll es Schretter zufolge in den Heimen aber keine Experimente oder Zusammenführungen „arischer“ Männer und Frauen zur Zeugung gegeben haben. Wie in den Heimen mit kranken Kindern umgegangen wurde, soll die aktuelle Forschungsarbeit klären.

Dass die Vergangenheit noch nicht abgeschlossen ist, wird mit dem jetzigen Forschungsprojekt jedenfalls deutlich. Immerhin liegt das Geschehene gut 80 Jahre zurück und wird erst jetzt genau aufgearbeitet.

Gesellschaftliches Tabu

Einerseits hätte es in den Jahren nach dem Krieg „dringlichere“ Themen als die Entbindungskliniken aufzurollen gegeben. Dazu kommt das gesellschaftliche Tabu. „Selbst in vielen Familien war das Thema ein Tabu. Manche Betroffene erzählten, sie seien in einem Netz aus Lügen aufgewachsen. Ihre Herkunft war ihnen ein Rätsel. Erst nach Jahrzehnten fanden einige dann die Wahrheit heraus“, so Schretter. Das macht auch die wissenschaftliche Aufarbeitung schwieriger.

Insgesamt 50 Interviews der Forschungsgruppe sollen ein Bild vom Alltag im Heim und den Biografien der dort geborenen oder aufgewachsenen Kinder und ihrer Mütter liefern. Groß zufolge hat es in dem Heim jedenfalls einen strengen Befehlston gegeben: „Ich erinnere mich nicht an Spiele oder Spaß. Es gab nur Kommandos: Aufstehen, Frisieren, Waschen, Essen!“

Das Forschungsprojekt läuft noch bis 2022. Am Ende soll es ein Buch mit allen Aufdeckungen rund um das Wienerwald Heim geben.

„Die Menschheit soll wissen, was es alles einmal gegeben hat und was der Mensch alles aushalten musste“, sagt auch Groß.

Einrichtung wurde zuvor von zwei jüdischen Ärzten gegründet:

Die Klinik im Wienerwald hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Das Gebäude wurde schon 1904 als Lungenheilanstalt von zwei jüdischen Ärzten eröffnet. Durchaus mit einem gewissen Bekanntheitsgrad: Franz Kafka zum Beispiel wurde wenige Monate vor seinem Tod dort behandelt. 1938 wurden die beiden Ärzte enteignet und das Gebäude von den Nationalsozialisten zur Lebensborn-Klinik umgewandelt.

Während andere solcher Kliniken zur „Eindeutschung“ genutzt wurden, lag der Fokus in Feichtenbach auf Entbindungen.

Nach Kriegsende wurde es zu einem Kindererholungsheim, dann zu einem Heim des Gewerkschaftsbundes, zu einem Reha-Zentrum der Krankenkasse und schließlich zu einem Hotel. In dieser Zeit gehörte das Haus der Familie von Burkhard Ernst. Den enteigneten jüdischen Ärzten hat seine Familie ein Denkmal gesetzt, wie er dem KURIER erzählt.

Später drehte Ernst auch eine Dokumentation über das Haus. Die Recherche sei jedoch nicht leicht gewesen. „In manche Bereiche bekamen wir gar keine Einsicht. Und einige mit denen wir gesprochen haben, wollten sich auch gar nicht an diese Zeit erinnern.“#

Seit einigen Jahren ist das Gebäude nun in Privatbesitz und steht leer. Mit Vandalismus und unerwünschten Besuchern hat man dort trotz Lebensgefahr – es gibt offene Liftschächte, eingestürzte Treppen und etliche andere Gefahrenquellen – oft zu kämpfen.

Kommentare