Zwischen Partys und Protesten: Wir Kinder vom Zwidemu

Wiesen zwischen hohen Büschen: Mindestens seit 2010 ist der Platz Treffpunkt junger Menschen.

Es gibt Kurzformen und Codes, die praktisch jeder Wiener unfallfrei im Alltag anwenden kann. Man spaziert etwa über die "MaHü", ist im Sommer reif für die "Insel". Und hat jemand den "71er" genommen, weiß man: Das heißt nichts Gutes.

Doch seit einiger Zeit geistert "Zwidemu" durch Wien. Der Begriff ist längst noch nicht allen geläufig – wiewohl Zwidemu seit 15 Jahren einer der Treffpunkte junger Menschen ist. Die Abkürzung steht für "ZWischen DEn MUseen", also für den Maria-Theresien-Platz zwischen dem Kunsthistorischen und dem Naturhistorischen Museum.

Für viele Jugendliche ist "Zwidemu" aber mehr als nur ein Ort.

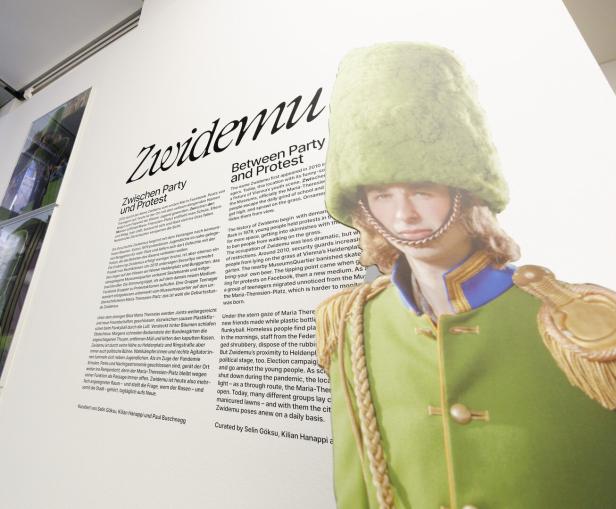

Drei junge Kuratoren – Selin Göksu (26), Kilian Hanappi (28) und Paul Buschnegg (28) – erzählen im "musa", einer Außenstelle des Wien Museum, nun in einer neuen Ausstellung über Zwidemu: Es ist eine Geschichte von Party und Protest, von Drogen und Verboten, von Freiheit, Kunst und Freundschaft.

Das ist Pionierarbeit

Damit haben die drei Pionierarbeit geleistet. "Es gab davor keine Bücher und keine Zeitungsartikel zu diesem Thema", erzählt Buschnegg.

Die Kuratoren Selin Göksu, Paul Buschnegg und Kilian Hanappi (v.li.) vor dem nachgebauten Busch.

In der öffentlichen Wahrnehmung (sprich: bei Erwachsenen und in den Medien) war Zwidemu erst ab Corona Thema. Vielleicht fielen die dortigen Treffen der Jugendlichen in der leeren Stadt einfach mehr auf – vielleicht waren es auch die Corona-Demos, die die Aufmerksamkeit auf den Ort lenkten.

Jugendliche hatten die Wiese dort jedenfalls schon viel früher für sich entdeckt, erzählt Buschnegg. Anfangs war Zidewmu vor allem ein Treffpunkt der Schüler aus dem nahegelegenen Gymnasium Rahlgasse. "Es war eine kleine, sehr homogene Szene", sagt er.

Über das "musa"

Das "musa", Teil des Wien Museum, zeigt Gegenwartskunst (aktuell etwa Wiener Realismus). Zum "musa" gehört die "Startgalerie", die jungen Kuratoren eine Bühne bietet

Die Ausstellung

"Zwidemu. Zwischen Party und Protest", bis 17. 8. (Di.–So., 10–18 Uhr), in der "Startgalerie"

Service

"musa", Felderstr. 6-8, 1010 Wien, Eintritt frei. Die Kuratoren bieten auch Führungen zum Zwidemu. Termine und Reservierung: wienmuseum.at/musa

Buschneggs Recherchen mit Zeitzeugen und auf Facebook zeigten, dass um 2010 offenbar das Bedürfnis stieg, sich gemeinsam im öffentlichen Raum aufzuhalten.

"Facebook ist ja das älteste soziale Medium, das damals schon von vielen verwendet wurde", erklärt er. Leute posteten zu jener Zeit etwa, dass sie am Heldenplatz von den Wiesen verscheucht wurden – und so landete man irgendwann am Zwidemu, also zwischen den Museen.

Dass junge Menschen Orte im öffentlichen Raum erobern wollen, ist beileibe kein neues Phänomen: 1979 lieferten sich Jugendliche zum Beispiel im Burggarten deshalb Gefechte mit der Polizei. Ein Schwarz-weiß-Video erzählt in der aktuellen Ausstellung auch darüber.

Doch zurück zu Zwidemu: Was machte diesen neobarocken Platz für Junge so anziehend? "Es gibt viele Büsche, dafür keine Anrainer. Und er ist schwer zu überwachen", erwidern die drei Kuratoren. "Die Büsche haben übrigens sogar Löcher, man kann sich darin verstecken. Manchen nützen sie sogar als Toilette", sagt Hanappi und lacht.

Während Corona fanden dort auch viele Proteste statt.

Für die Ausstellung haben zwei Bühnenbildner übrigens sogar einen Busch aus Holz und Loden nachgebaut (auch er ist begehbar; aber bitte nicht als Toilette benützen).

Peinliche Mutter-Sprache

Und wann etablierte sich der Name Zwidemu? Hier gibt es wenig Gesichertes, nur Hörensagen. "Eine Mutter von einem Bekannten hat das Museumsquartier offenbar einmal als 'Muqua' bezeichnet", erzählt Selin Göksu. Das fanden die Jugendlichen peinlich, in ihrem Jargon hieß der Ort "MQ". Quasi als Verballhornung der peinlichen Mutter-Sprache soll der Sohn den Platz zwischen den Museen dann als Zwidemu bezeichnet haben.

Um 2017 wurde Zwidemu zur Marke: Es gab Partys und Raves, auch Drogen waren ein Thema: "Da gab es schon die eine oder andere Anekdote, wer beim Kiffen erwischt wurde", sagt Buschnegg.

Die Ausstellung "Zwidemu. Zwischen Party und Protest": bis 17. 8. (Di.–So., 10–18 Uhr), in der "Startgalerie".

Fotos in der Ausstellung dokumentieren das Spiel Flunkyball: Dabei schießt man auf Flaschen, die genauen Regeln muss man aber gar nicht verstehen. "Im Endeffekt geht es darum, möglichst viel Alkohol zu trinken", erklärt Hanappi und lacht.

Der „Hygiene-Schlumpf“

Zwidemu wurde auch politisch: 2019 hielten die Grünen ihren Wahlkampfauftakt hier ab, Alexander Van der Bellen schüttelte zu Technomusik Hände. "Das politische Spektrum von links bis rechts war hier vertreten", so Buschnegg.

Fotos in der Ausstellung erinnern an die Corona-Demos auf dem Platz: Man sieht Menschenmengen, Österreichfahnen und einen ganzkörperverpackten Demonstranten, der ein Schild mit der Aufschrift "Hygiene-Schlumpf" hält.

Zwidemu ist aber auch Kunst: Hier wird fotografiert, gezeichnet, gemalt. Eine Künstlergruppe, die sich quasi schon in der ganzen Stadt entkleidete, um aus nackten Körpern Quadrate zu formen, tat dies selbstredend auch am Zwidemu.

Das „nackte Quadrat“, eine skurrile Interaktion im öffentlichen Raum, gab es natürlich auch am Zwidemu.

Und Zwidemu ist für viele ein Lebensgefühl. "Für mich war es ein wichtiger sozialer Treffpunkt: nach der Schule oder am Abend zum Weintrinken", erzählt Göksu. Hanappi sagt, auch bei ihm sei der Ort in seinen Erinnerungen omnipräsent. "Vor allem die Flunkyball-Runden."

Zwidemu hat also schon Geschichte geschrieben. Diese Woche verkündete die Stadt übrigens, dass der Donaukanal, der neu gestaltet wird, künftig "Doka" genannt werden könnte. Ob auch Doka Geschichte schreiben wird? Das lesen Sie dann in 15 Jahren im KURIER.

Kommentare