Eiskalte Maschine: Wien Energie präsentiert Neuerung bei Fernkälte

Manche Dinge geben optisch einfach nichts her. Der große graue Metallkasten im Keller des Gebäudes in der Mariannengasse 5 zum Beispiel ist von außen eben nur, naja, ein großer grauer Metallkasten. Da hilft dann nur noch eines: buntes Licht.

Genau auf diesen Trick hat auch die Wien Energie zurückgegriffen, als sie am Montag ihre neue Fernkältezentrale auf dem Alsergrund präsentiert hat. Beleuchtet wurde dabei – in eisigem Blau – der Eisspeicher. Der erste im Wiener Fernkältenetz.

Der Eisspeicher wurde in eisigem blau beleuchtet

Nötig hat er das Licht aber eigentlich nicht. Seine wahren Werte liegen nämlich im Inneren: Denn das Wasser, das sich im isolierten Container befindet, kann – vereinfacht erklärt – über mit Kühlmittel gefüllte Schläuche zu einem riesigen Eiswürfel gefroren werden. Die Kälte kann also, wenn sie nicht gebraucht wird, in den Eisspeicher geladen werden. Wird sie dann zu einem späteren Zeitpunkt gebraucht, kann das Eis wieder abgetaut und die Kälte über die Kühlmittelschläuche an das Fernkältenetz abgegeben werden.

Verbrauchsspitzen

Damit sollen Verbrauchsspitzen – etwa an Sommertagen zwischen 11 und 16 Uhr – abgedeckt werden. „Der Eisspeicher macht Fernkälte noch effektiver. Die Kältemaschinen können dadurch gleichmäßiger laufen“, sagt Michael Strebl, Vorsitzender der Geschäftsführung von Wien Energie.

Gekühlt wird mit der neuen Fernkältezentrale künftig übrigens der in Bau befindliche Campus der MedUni. Ab 2027 sollen hier etwa 700 Mitarbeiter und 2.000 Studierende Platz finden.

Und die sollen einen kühlen Kopf bewahren. Damit das klappt, bringt – wieder vereinfacht erklärt – ein Rohr rund fünf Grad kaltes Wasser ins Gebäude, das damit gekühlt wird. Anschließend fließt das auf zwölf bis 14 Grad erwärmte Wasser in einem zweiten Rohr zurück in die Fernkältezentrale. Die Räume selbst werden mittels Flächenkühlung (etwa Fußbodenheizung) oder über Umluft-Geräte gekühlt.

Ein Meilenstein

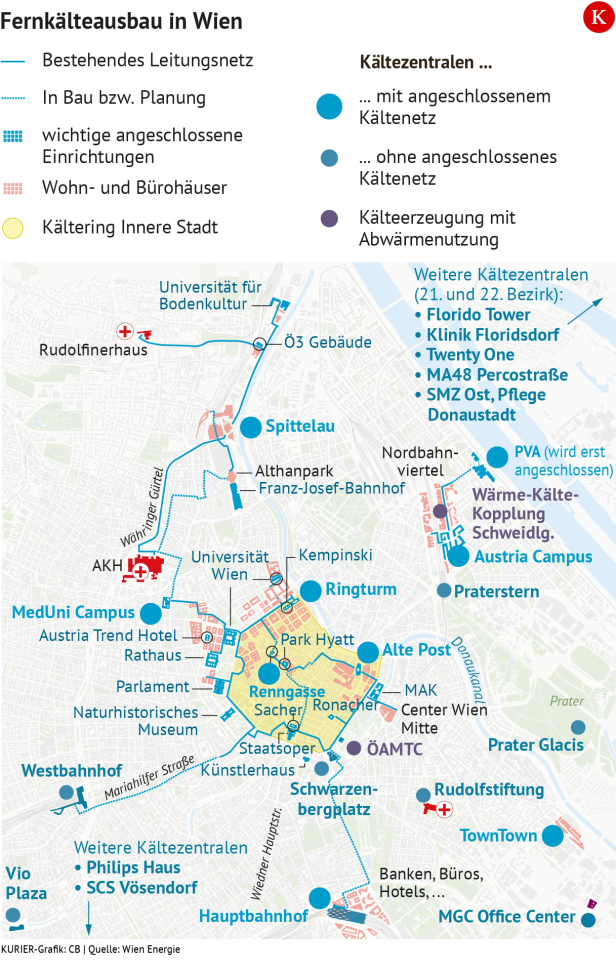

Aber zurück in die Mariannengasse: Während der Eisspeicher der Erste im Wiener Fernkältenetz ist, ist die Zentrale selbst bereits die Achte mit angeschlossenem Netz. Zentralen ohne angeschlossenem Netz gibt es noch weit mehr (siehe Grafik).

Mit der Mariannengasse wird nun aber ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die neue Zentrale sei „ein Meilenstein in der Weiterentwicklung des Fernkältenetzes“, sagt Wien-Energie-Geschäftsführer Strebl. Das Netz befinde sich derzeit nämlich noch im Stadium eines Inselnetzes. Sprich: Es gibt mehrere kleinere, voneinander unabhängige Netze.

Lückenschluss

Die neue Fernkältezentrale auf dem Alsergrund erlaube nun aber den Lückenschluss zwischen dem bereits bestehenden Netz in der Spittelau und dem Ring. Letzterer ermöglicht in der Inneren Stadt eine nahezu flächendeckende Versorgung. Nicht umsonst nennt die Wien Energie das Gebiet „Kältering“. Hier erfolgte der Lückenschluss im vergangenen Jahr.

Warum aber wird das Netz überhaupt ausgebaut? „Dadurch schafft man mehr Kapazität, man kann aber auch besser warten“, sagt Michael Nassberger, Fernkälte-Experte bei Wien Energie während eines Besuchs bei der Fernkältezentrale Alte Post. Auch Ausfälle einzelner Kältemaschinen könnten durch das Netz ausgeglichen werden.

Michael Nassberger vor einer Kältemaschine bei der Alten Post.

Betrachtet man die Netzkarte aber etwas genauer, erkennt man, dass vor allem öffentliche Gebäude oder größere Institutionen angeschlossen sind. Im Wohnbau, vor allem im Bestand, fehlen für die Fernkälte meist die notwendigen Belüftungssysteme (siehe Zusatzartikel unten). Bei Neubauten werde das Konzept mittlerweile mitgedacht, sagt Nassberger.

Plan ist da, Geld ist da

Das Ziel ist aber klar: Die Wien Energie will die Fernkälte weiter ausbauen. Über 30 Kilometer lang ist das Netz derzeit. Bis 2030 soll die Leistung von aktuell 230 Megawatt auf 370 Megawatt steigen. Und das sei realistisch, heißt es bei der Wien Energie. Der Plan sei da, das Geld sei da. Insgesamt 90 Millionen Euro will man in den Bereich investieren.

Und das sei nicht umsonst. Wien-Energie-Geschäftsführer Strebl nannte die Fernkälte „ein lukratives Geschäft“. Die Tropennächte in Wien werden immer mehr, die Nachfrage nach Kühlung steige.

Ob es künftig auch weitere Eisspeicher geben wird, wird aber wohl davon abhängen, ob sich jener große graue Metallkasten im Keller der Mariannengasse bewährt.

Krankenhäuser, Museen, Hotels und auch Büros werden in Wien bereits zum Teil mit Fernkälte gekühlt. Für den Wohnhausbestand ist das aber oft schwierig. Zum einen ist das Fernkältenetz noch nicht flächendeckend ausgerollt, zum anderen benötigt die Fernkälte Belüftungssysteme, die oft nicht vorhanden sind. Was sind also die Alternativen zur Klimaanlage?

Beispiele dafür liefert das „Roots Haus“ in der Linzer Straße 76 in Penzing. Es ist ein Demonstrationsgebäude, das den Ausstieg aus Gas anhand nahezu jedem erneuerbaren Wärmesystem demonstriert. Und genau damit beginne es oft, sagt Geschäftsführer Gerald Stangl. „Wenn Menschen eine Heizung haben, die am Ende ihrer Lebenszeit ist, entscheiden sich viele für eine erneuerbare Heizung auf Basis von Wärmepumpen. Und damit ist schon die Grundvoraussetzung zum Kühlen geschaffen“, sagt Stangl.

Systeme können alles

Denn egal für welche Umweltenergiequelle man sich entscheidet, fast alle Systeme können mittlerweile schon heizen und kühlen.

In die Wohnungen kommt die Kälte dann – wie bei der Fernkälte auch – über Flächenkühlung oder Umluft-Kühlgeräte.

Eine Kernsanierung sei zwar empfehlenswert, aber nicht notwendig.

Kommentare