Wie eine NS-Botanikerin in Meidling geehrt wird

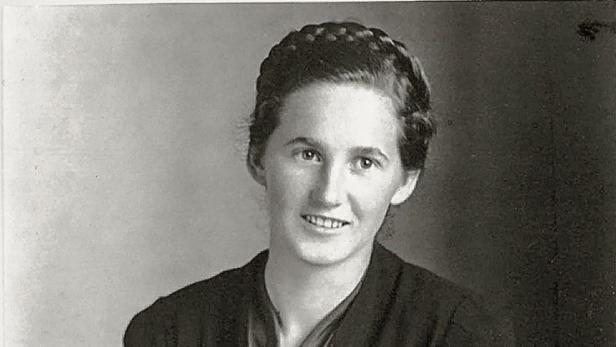

Als erst vierte Frau habilitierte sich 1969 die Kärntnerin Lore Kutschera (1917–2008) an der Wiener Universität für Bodenkultur. Das Spezialgebiet der Botanikerin waren die Pflanzenwurzeln.

In ihren jungen Jahren war sie aber auch glühende Anhängerin des Nationalsozialismus. Bereits 1933 trat sie laut eigenen Angaben dem „Bund Deutscher Mädel“ (BDM) ein. Die folgenden Jahre, also noch vor dem „Anschluss“ 1938, nahm sie eine Schlüsselrolle im Aufbau und in der Führung des Landdienstes der Hitlerjugend in Österreich ein.

Lore-Kutschera-Weg

Das hinderte die Stadt Wien nicht daran, 2018 eine Straße in Meidling (Lore-Kutschera-Weg) nach der Botanikern zu benennen. Für den Historiker Peter Autengruber eine vollkommen unverständliche Entscheidung der Verantwortlichen auf Bezirks- und Gemeindeebene: „2018 – nach Jahren der Diskussion über heikle Straßennamen – hätte das nicht passieren dürfen. Ich hätte mir von den Behörden mehr Sensibilität erwartet.“ Schon der biografische Eintrag zu Kutschera im Stadt-und-Landesarchiv würde Hinweise auf ihre Rolle in der NS-Zeit liefern. Autengruber ist dafür, dass der Weg umbenannt wird.

Historiker Peter Autengruber

In der neuen Publikation „Umstrittene Wiener Straßennamen“, die der Historiker gemeinsam mit seinen Kollegen Oliver Rathkolb, Lisa Rettl und Walter Sauer erstellt hat, ist der Botanikerin ein eigenes Kapitel gewidmet. Bei dem Buch, das demnächst präsentiert wird, handelt es sich um einen Ergänzungsband der gleichnamigen Studie aus 2013, die damals schon für lebhafte Diskussionen sorgte.

Seitdem ist viel geschehen: Einige Straßen, die nach Persönlichkeiten mit einer problematischen Biografie benannt waren, wurden inzwischen umbenannt, etliche erhielten eine Zusatztafel mit erklärenden Informationen.

„Einige Fälle haben wir damals übersehen“, erklärt Autengruber die Notwendigkeit des Zusatzbandes. Etwa die Bullagasse in der Donaustadt, benannt nach Max Bulla (1905–1990). Der erfolgreiche Radrennfahrer trat 1940 der NSDAP bei.

Breiten Raum nimmt in dem Buch auch die jüngste Rassismus-Debatte ein, die sich an Straßennamen wie die Kleine oder die Große Mohrengasse (Leopoldstadt) entzündet hat.

Mohren-Debatte

Wie berichtet, wird in einer Petition die Umbenennung beider Straßenzüge gefordert. Historiker Autengruber hält in diesem Fall aber nichts davon, vielmehr würde eine erklärende Zusatztafel genügen. „Den Personen, die eine Umbenennung fordern, fehlt es an Geschichtsbewusstsein. Sie haben kein Interesse daran, wie sich der Begriff und seine Bedeutung historisch entwickelt haben“, betont er. Ursprünglich sei mit der Bezeichnung „Mohr“ keine rassistische Abwertung verbunden gewesen. Sie habe erst im Laufe der Jahrhunderte eingesetzt.

Kleine Mohrengasse

Den Begriff aus dem Stadtbild zu tilgen, wäre kontraproduktiv – ähnlich wie die Beseitigung diverser Statuen und Denkmäler. Der Historiker: „Wenn sie verschwinden, findet keine Auseinandersetzung mit ihnen mehr statt.“

Studie

Im Auftrag der Stadt Wien untersuchte ab 2011 ein Historikerteam die Benennung der Straßen nach historischen Persönlichkeiten. Die Ergebnisse wurden 2013 publiziert. 178 Namen wurden – abgestuft in drei Kategorien – als kritisch befunden

Maßnahmen

Seitdem kam es zu drei Umbenennungen. 28 Straßennamen bekamen eine erklärende Zusatztafel. Weitere sollen demnächst folgen, hatte zuletzt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) angekündigt

Kommentare