Was von der Mariahilfer Straße bleibt, wenn Vassilakou geht

Welche Wiener Straße leistet sich schon einen eigenen Spitznamen? Noch dazu einen, über den es sich so vortrefflich streiten lässt? Wahrscheinlich keine.

Außer der Mariahilfer Straße, von vielen liebevoll „MaHü“ genannt. Sie ist für diese Stadt seit jeher von zentraler Bedeutung.

Schon die alten Römer nutzten die – hochwassersicher angelegte – Straße als eine Hauptverkehrsroute, später wurde sie Anziehungspunkt für Touristen und Einkaufsstraße für die Wiener selbst; zumindest für all jene, denen die Kärntner Straße zu teuer ist.

Und dann kam Maria Vassilakou. Frisch als Vizebürgermeisterin und Verkehrsstadträtin im Amt, machte die grüne Politikerin mit einer Idee Ernst, über die sich nicht einmal die SPÖ drüber getraut hat: der Verkehrsberuhigung der Mariahilfer Straße.

Nachdem Anfang der 90er-Jahre die Straßenbahn als U-Bahn unter die Erde verschwunden war, sollten nun die Autos weg.

Die heftigen Diskussionen über dieses Vorhaben begannen vor mittlerweile acht Jahren. Seit dem Jahr 2015 ist die Innere Mariahilfer Straße fast zur Gänze in eine Fußgänger- und Begegnungszone umfunktioniert.

Vassilakou hat sich damit ein Denkmal gesetzt, das ihre auslaufende Amtszeit lange überdauern wird. Vassilakou geht, die autofreie Mariahilfer Straße bleibt.

Und mit ihr die Frage, ob das Leuchtturm-Projekt der wohl umstrittensten Grünen in Wien ein Erfolg geworden ist. Ein Erfolg – für wen? Für Vassilakou selbst? Für die Menschen, die sie täglich frequentieren? Für die Bewohner?

Oder für jene, die die Straße zu dem machen, was sie in ihrem Kern ausmacht: die Geschäftsleute?

Bewegte Geschichte

Wer verstehen will, warum der Umbau der Mariahilfer Straße derart polarisiert(e), muss einen Blick in die Geschichte der Einkaufsstraße werfen.

Heute verbinden (und trennen) Innere und Äußere Mariahilfer Straße gleich vier Bezirke – Mariahilf, Neubau, Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus. Mit ihren 130.000 Quadratmetern Verkaufsfläche im Kernbereich hebt sie sich nicht nur wien-, sondern österreichweit deutlich von anderen Einkaufsmeilen ab.

Die Mariahilfer Straße ist eine der wichtigsten Einkaufsstraßen Österreichs.

Diese Entwicklung nahm im 19. Jahrhundert ihren Ausgang. Benannt nach ehemaligen Vorstadt Mariahilf (die ihren Namen wiederum einem bekannten Muttergottesbild verdankt), zog die Mariahilfer Straße bereits damals Geschäfte mit pompösen Portalen und erste moderne Warenhäuser an. Gerngross und später Stafa zum Beispiel.

Die Fertigstellung des Westbahnhofs im Jahr 1859 verlieh ihr einen Schub: Hotels und Kaffeehäuser siedelten sich an, bald darauf ging die Pferdetramway in Betrieb.

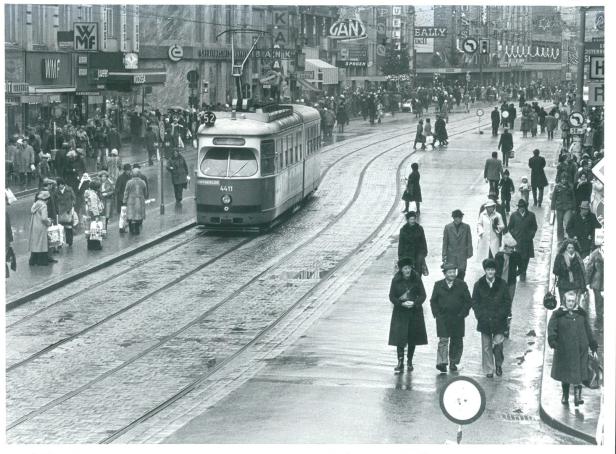

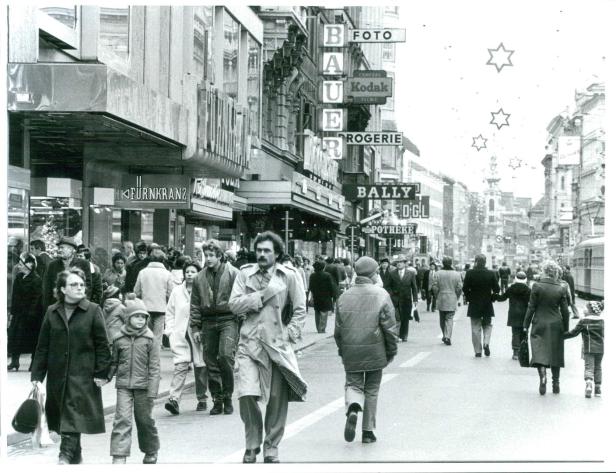

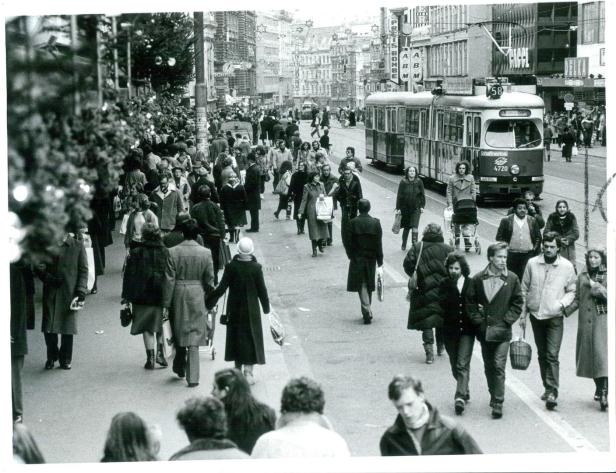

Historische Aufnahmen der Mariahilfer Straße:

Als diese kurz vor der Jahrhundertwende 1897 durch elektrisch betriebene Garnituren ersetzt wurden, wurden die Leitungen zunächst unterirdisch geführt – um das Straßenbild nicht zu beeinträchtigen.

Wie sich die Mariahilfer Straße präsentierte, war also schon zu Kaisers Zeiten immens wichtig.

Keine einfachen Antworten

Eine einfache – und eindeutige – Antwort auf die Frage, ob sich das jüngste Facelifting gelohnt hat, gibt es wohl nicht. Kann es nicht geben. Entscheidend ist, aus welcher Perspektive man auf die Straße blickt.

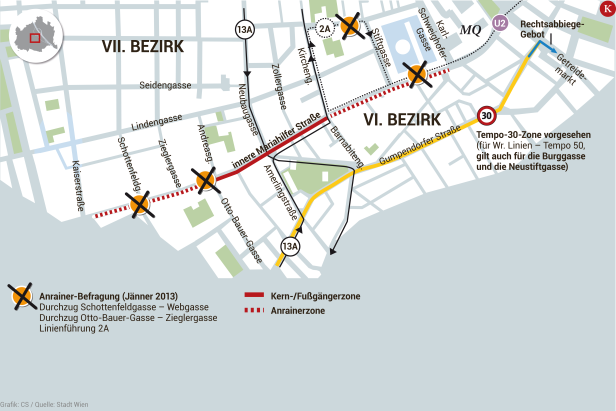

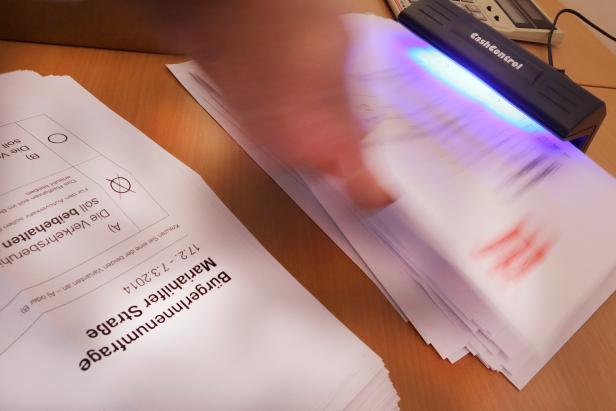

Die Chronologie einer unruhigen Beruhigung:

Aus Sicht der Kaufleute braucht eine Einkaufsstraße vor allem eines: zahlungskräftige Kunden. Passantenzählungen zufolge ist die Frequenz seit der Umgestaltung zumindest im Kernbereich gestiegen.

Wurden im Jahr 2012 an Samstagen in der Fußgängerzone 52.938 Passanten registriert, waren es im Jahr 2016 bereits 66.333. Umfragen zufolge kommt das aber vor allem der Gastronomie zugute.

Insgesamt beklagt die Wirtschaftskammer Umsatzeinbußen. Die Zahl der tatsächlichen Einkäufer sei um 13 Prozent zurückgegangen, monierte sie nach dem Umbau.

Innere und Äußere MaHü: Zwei Händler und ihre Strategien

Die Geschäftslokale sind dennoch gut belegt. Laut einer umfangreichen Studie des Beratungsunternehmens „Standort und Markt“ lag die Leerstands- und Fluktuationsrate im Jahr 2018 deutlich unter dem Österreich-Durchschnitt.

Das mag überraschen, zogen doch zuletzt Kundenbringer wie die Mode-Kette Bershka, der Parfümerie-Riese Marionnaud oder das Schuhquadrat weg.

Leerstände sorgten für negative Schlagzeilen.

Die Leerstandsrate lag laut der „Standort und Markt“-Studie im Vorjahr bei 2,8 Prozent – und damit fast auf dem Niveau vor dem Umbau von 2,7 Prozent. „Das deutet auf eine stabile Entwicklung des Geschäftsensembles hin“, heißt es in der Untersuchung.

Angst vor Unfallzone

Groß waren auch die Ängste, dass die Begegnungszone zur Unfallzone ausarten würde. Vor allem rücksichtlose Radfahrer machten zu Beginn Probleme, die Polizei ging daraufhin mit Laserpistolen auf Raserjagd.

Die Unfälle sind letztlich aber sogar zurück gegangen. Das hat die Interessensvertretung Radlobby mit Daten der Statistik Austria errechnet: Konkret nahm die Polizei 2012 im Bereich der umgebauten Mariahilfer Straße noch 51 Zusammenstöße mit Personenschaden zwischen Fußgängern, Radfahrern oder Kfz-Nutzern auf. Im Jahr 2015 waren es nur 13.

Fußgänger als Gewinner

Klarer Gewinner sind die Fußgänger. Während Autofahrer längere Wege haben und – wie Radfahrer – besser aufpassen müssen, ist es für sie deutlich angenehmer geworden. Vor allem, seit Kinderkrankheiten kuriert sind.

Die medial viel beachtete „Todeskante“ – eine Drei-Zentimeter-Kante, die den Unterschied zwischen Fußgänger- und Begegnungszone markierte – wurde entfernt. Marathonläufer waren zuvor darüber gestolpert, die Erregungsmaschinerie auf Twitter sprang an.

Nach und nach verloren die Fußgänger die Scheu vor dem vielen Freiraum und wagten sich weg von den ehemaligen Gehsteigen hin zur Mitte der Straße. Die Stadt sorgte nach und nach für Sitzgelegenheiten, mehr Grün und Wassertische.

Diese Gestaltungselemente sind mit ein Grund, warum die Grünen die Mariahilfer Straße gerne als Positivbeispiel vor den Vorhang holen – oder zerren –, wenn es um Maßnahmen gegen Hitze geht.

Für Verwirrung sorgt bis heute das Einbahn-Labyrinth, das sich rund um die Mariahilfer Straße gebildet hat: An welchen Stellen Pkw die autofreie Straße queren dürfen, war (und ist) umstritten. Wer hier nicht regelmäßig fährt, verirrt sich allzu leicht.

Aufreger 13A

Was für den Individualverkehr gilt, gilt noch mehr für den 13A: Er musste seine Streckenführung ändern. Die Aufregung aller Beteiligten (und vieler Unbeteiligter) war den Verantwortlichen gewiss. Die Busfahrer weigerten sich vehement, den 13A auf einer aufgepinselten roten Spur durch die Fußgängerzone zu lenken.

Vassilakou gab nach und schickte den 13A auf einer Alternativroute durch Mariahilf – was ihr wiederum den Zorn der dortigen Anrainer einbrachte. Wütende Demos und zornige Anti-13A-Schilder in Auslagen und Fenstern inklusive. Sie hängen dort bis heute.

Anrainer demonstrierten gegen den 13A.

Den Ärger bekam Maria Vassilakou also zu spüren.Ihr Profil konnte sie daran jedenfalls schärfen. Dafür sorgte nicht zuletzt die Streitigkeiten innerhalb der Koalition und mit der Opposition.

Blaupause

Heute ist die Mariahilfer Straße der Referenzpunkt für weitere Begegnungszonen in Wien geworden. Davon gibt es in Wien mittlerweile einige: Herrengasse, Schleifmühlbrücke und Reschgasse zum Beispiel.

An zwei weiteren wird aktuell gebaut – der Rotenturmstraße in der Inneren Stadt und der Otto-Bauer-Gasse in Mariahilf.

Vassilakou mit Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck (li.) Dompfarrer Toni Faber (re.) beim Spatenstich für die Begegnungszone Rotenturmstraße.

Bei der Schlusssteinlegung dieser Straßen wird Vassilakou nicht mehr dabei sein. Genug Zeit, um es besser zu machen als auf der „MaHü“, hätte sie gehabt.

Als Vassilakou vor versammelter Presse und Prominenz 2015 auf der Mariahilfer Straße die letzte fehlende Bodenplatte einsetzen wollte, zerbrach diese.

Kommentare