Stirner trifft Ahorner: „Wienerisch wird überleben, owa …“

Der Jüngere, Jahrgang 1970, wurde mit dem Wienerischen in Margareten sozialisiert, als Sohn eines Simmeringers und einer Waldviertlerin.

Der Ältere, Jahrgang 1957, ist mit der Hochsprache in einer Militärkaserne neben dem Prater aufgewachsen. Sein Vater war dort „irgendein Höherer“ – im Range eines Obersts im Generalstab.

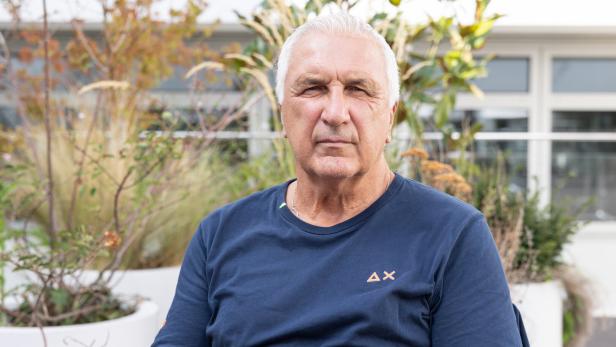

Beide, Karl Stirner und Peter Ahorner, schöpfen als Musiker und Lyriker viel Kraft aus der in Wien gepflegten Sprache. Dankend haben sie dem Dialekt neue Bücher gewidmet und dem KURIER dieses Interview geschenkt.

KURIER: Wie wurde bei Ihnen zu Hause gesprochen?

Karl Stirner: Wienerisch ist meine allererste Sprache, die Mutter sprach es mit Färbung. In der Kanonenfutterfabrik, also in der Schule, sprach kein Lehrer Dialekt, es gab auch viele Schüler aus bürgerlichen Haushalten mit ihrem „Salettl-Wienerisch“. Bleibender ist bei mir aber sowieso die „Gewebe-Erinnerung“ an die Sprache meines Vaters.

Peter Ahorner: Ich musste zu Hause „schön sprechen“. In der Kaserne hörte ich aber auch die einfachen Soldaten reden. So wie sie sprachen, hat mich das fasziniert. Dafür gab es zu Hause auch die eine oder andere Dedschn (eine Ohrfeige, Anm.), weil ich unbedarft übernommen hab’, was ich gehört hatte. Auch im Gymnasium im ersten Bezirk gab es kein Meidlinger L und kein Wienerisch. Dabei kann man im Dialekt so manches viel schöner ausdrücken.

KURIER Talk mit Karl Stirner und Peter Ahorner

Was genau ist das Schönere?

Peter Ahorner: Zum Beispiel die Phonetik. Wenn jemand auf der Straße ausrutscht, sagt sowohl der Achtsame als auch die Zwiderwurzen Hoppala – nur sprechen beide ihr Hoppala leicht hörbar ganz unterschiedlich aus.

Karl Stirner: Mich fasziniert, dass ein Drittel der Wörter dem Tschechischen entlehnt ist und dass viele Wiener und Wienerinnen mit Namen durch die Stadt laufen, deren Bedeutung sie nicht kennen: Die Lopatkas als Schauferln, die Twarochs als Topfen, die Blechas als Flöhe, die Prohaskas als Spaziergänger und die Wesselys als die Glücklichen.

„schau glei head da aunfaung auf

schau glei nehmans as in kauf

dass da aunfaung

aufghead hod

und des ende nohd“

Karl Stirners Vierzeiler # 1

„schboasaum bin i ollaweu

haaz de göödschein anzln ei

lezzdns hob i leida ghead

maunche woan wos wead“

Karl Stirners Vierzeiler # 29

„schoggo-grambus haum fia gwehnlich

kaa frisua und kaa sgeledd

gschmogglich sans da

schdöözn ähnlich

ausgleesd sans hoed ned“

Karl Stirners Vierzeiler # 37

„letschert“

Peter Ahorners „weich“ bzw. „unangenehm nachgiebig“

„Lausquartier“

Peter Ahorners „Gefängnis“

„Flohbeidl“

Peter Ahorners „unverlässlicher Mensch“

Warum genau haben Sie Ihr Buch geschrieben?

Karl Stirner: Wienerisch ist für mich das fruchtbarste Idiom für das Schiach-Reden. Es gibt im Wienerischen einen unglaublichen Reichtum an abwertenden, toxischen Phrasen. Die Verschmähung nennt man dann Schmäh, um die Traumata, die man damit produziert hat, abzumildern. Ich dagegen wollte das Idiom verwenden, ohne damit zu verletzen. Ich wollte unseren Dialekt mit den Vierzeilern in die Liebe holen.

Peter Ahorner: Ein Liebeslied zu schreiben ist viel schwieriger als eine Herabwürdigung. Nach meinem Wiener Wörterbuch und nach dem Schimpfwörterbuch wollte der Verlag diese Wortsammlung von mir. Aus meiner Sicht ist der Band ein Angebot für Menschen, die an Sprache interessiert sind. Ich möchte aber wie der Karl kein Sprachpolizist sein.

Wird das Wienerische in einer zunehmend globalen Welt überleben?

Karl Stirner: Das Wienerische wird überleben, owa es wird sich verändern. Sprache ist ein lebender Organismus. Ich bin übrigens noch aus der „Generation klass“. Nach mir kamen super, cool, krass, ...

Peter Ahorner: Und jetzt nice.

Ist die Jugendsprache eine Bereicherung für Sie?

Karl Stirner: Jede Form von Vielfalt ist eine Bereicherung und damit grundsätzlich eine friedensstiftende Maßnahme. Die Vermischung hat uns alle in Wien gemacht.

Literatur:

Peter Ahorner: Noch mehr vergessene Wörter – Österreich, Verlag ueberreuter, 126 Seiten, 16 Euro.

Karl Stirner: 73 schmähfreie vierzeiler in wienerischer sprache, Verlagshaus Hernals, 83 Seiten, 25 Euro.

Kommentare