Stadtgeschichte: Warum Wien aussieht, wie es aussieht

Das Theater an der Wien wird bis 2024 saniert – und es sind einige Auflagen zu beachten. Die Sanierung der Fassadenflächen muss etwa mit dem Bundesdenkmalamt abgestimmt werden oder es müssen brandschutztechnische Bestimmungen eingehalten werden.

Dass ein strenges Auge auf alle Umbauten in Wien gelegt wird, ist dabei kein neuzeitliches Phänomen. Tatsächlich nimmt die Geschichte der Wiener Bauordnung ihren Anfang im Jahr 1485. Damals wurde das Unterkammeramt als eines der ersten städtischen Ämter Wiens eingerichtet.

Das Wiener Stadt- und Landesarchiv stellt nun historische Dokumente und Erläuterungen zur Verfügung. Diese sind online unter geschichtewiki.wien.gv.at/Unterkammeramt ab sofort abrufbar.

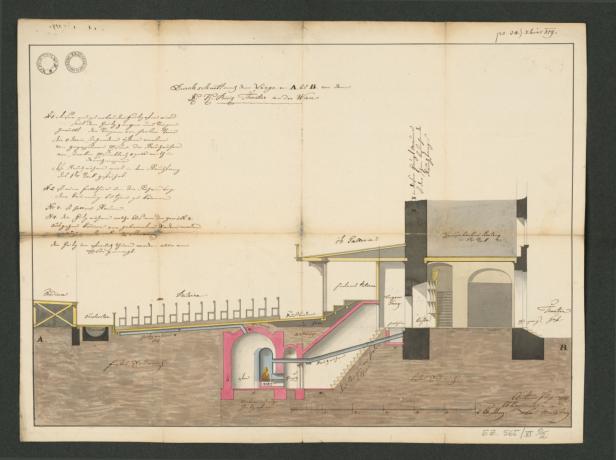

Im Theater an der Wien wurde 1819 eine Fußbodenheizung realisiert. Am Bauplan ist im Keller das offene Feuer eingezeichnet, Heizrohre führen in den Zuschauerraum.

Beim Stöbern kann man etwa einen alten Renovierungsplan vom Theater an der Wien entdecken. Auf diesem Dokument aus 1819 ist zu sehen, dass eine Fußbodenheizung errichtet werden soll – eingezeichnet ist ein Heizofen, der mittels Heizrohren den Zuschauerraum erwärmen soll. (Dass dieser auch bei den aktuellen Brandschutzbestimmungen genehmigt werden würde, darf getrost bezweifelt werden.)

Im 15. Jahrhundert war das Unterkammeramt unter anderem für die Instandhaltung der Straßen und der Kanalisation und für die Verwaltung und Erhaltung der städtischen Gebäude zuständig – daraus ergaben sich auch einige Jobs, die mittlerweile verschwunden sind (siehe Infobox unten).

Anträge für die Errichtung oder Veränderung von Gebäuden in Wien wurden im Amt begutachtet, auch Baugenehmigungen wurden ausgestellt – sogenannte Baukonsense.

Das Unterkammeramt war für viele unterschiedlichen Bauangelegenheiten zuständig – und hatte dementsprechend viel Personal. Ein Überblick über die wichtigsten Aufgaben und Titel des Vorläufers der Bauaufsicht.

Finanzen

Die Kämmerer waren schon im 14. Jahrhundert für die städtischen Finanzen zuständig. Der Titel Unterkämmerer scheint das erste Mal 1459 auf. Er war für Ausgaben im Bauwesen, wie etwa Beschaffung von Baumaterial zuständig. Als Hilfe hatte er einen Hüttenknecht, auch Stadtknecht genannt.

Aufsicht Die Bauübergeher gab es ab Ende des 18. Jahrhunderts. Sie begutachteten die städtischen Bauwerke und meldeten etwaige Schäden an das Unterkammeramt. Zusätzlich erstellten sie tägliche Berichte über geplante Arbeiten beziehungsweise über den Fortschritt bereits laufender Arbeiten.

Wasser

Auch der Brunnenpolier war im Unterkammeramt angesiedelt. Das Amt dürfte um 1800 geschaffen worden sein. Die Aufgabe des Brunnenpoliers war es, darauf zu achten, dass städtische öffentliche Brunnenbecken immer mit Wasser gefüllt waren.

Licht

Das Beleuchtungsdirektorium wurde im Jahr 1837 dem Unterkammeramt unterstellt. Es bestand aus einem Beleuchtungsinspektor, fünf Laterneninspektoren und acht Viertelmeistern, die in zugewiesenen Vierteln die Beleuchtung und alle Anzünder kontrollieren mussten. Die vier Viertel waren das Widmerviertel, das Rotenturmviertel, das Kärntnerviertel und das Schottenviertel.

Feuerschutz

Seit der Feuerpolizeiordnung Maria Theresias vom 2. Mai 1759 unterstanden dem Unterkämmerer vier Feuerknechte, die von 13 Feuertaglöhnern unterstützt wurden. Wie heute hatten sie schon eine Uniform, zweckmäßig war sie damals allerdings nicht – sie bestand aus langen weißen Röcken und hohen zylinderförmigen Filzhüten.

Sauberkeit

Zwei Knechte wurden als Mistrichter bezeichnet. Ihnen fiel nicht die Kontrolle der städtischen Straßen zu, sondern sie waren dazu bestellt, dass der aus der Stadt geschaffte Mist nicht unmittelbar vor den Toren abgelagert wurde.

Es handle sich dabei um eine sehr spannende Quellengattung, sagt Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ). Der Grund: Anhand dieser Baukonsense lässt sich einiges über die gesellschaftliche Entwicklung und das Zusammenleben ablesen – so findet man Informationen über Raumaufteilung oder Raumfunktion in Privathäusern oder auch in Gewerbebetrieben. Man erhält also „wichtige Auskünfte zu sozial-, alltags- und wirtschaftsgeschichtlichen Themen“, so Kaup-Hasler.

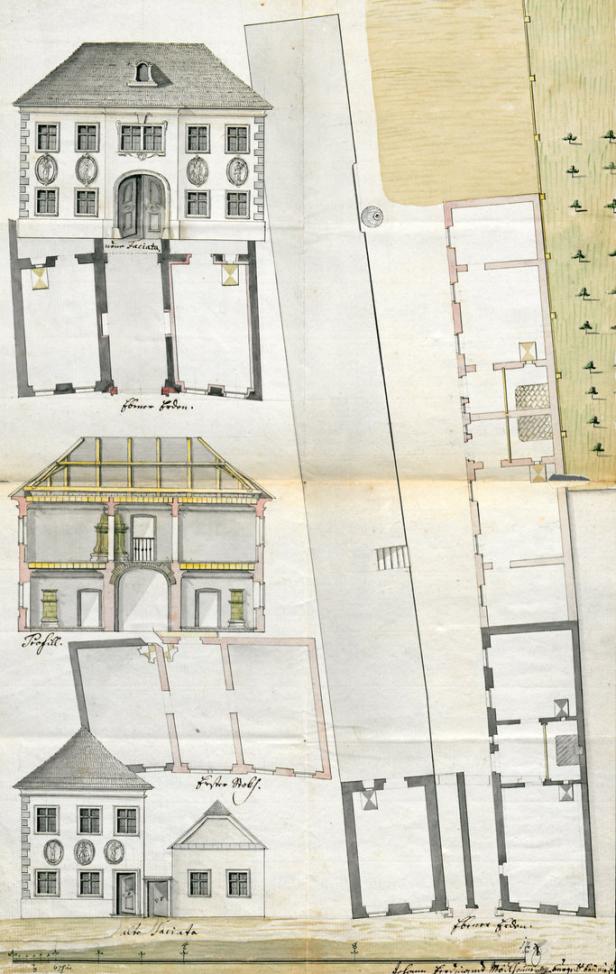

Ein Baukonsens von 1760 zeigt zum Beispiel den Wandel von eher typisch bäuerlich geprägten Vorstadthäusern hin zum Bürgerhaus des 18. Jahrhunderts, sogar die damals verwendeten Kachelöfen sind eingezeichnet.

Der Bauplan aus 1760 zeigt den typischen Wandel eines bäuerlichen Vorstadthauses zum nobleren Bürgerhaus.

Enormes Wachstum

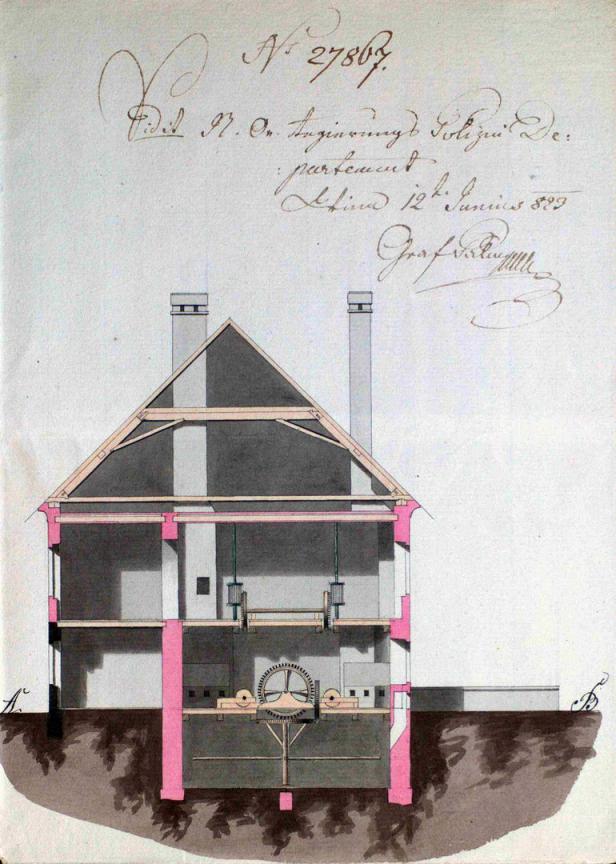

Ein Highlight ist auch der Bauschnitt einer Drahtziehmühle aus 1823 auf der Landstraße Konskriptionsnummer 326 (heute Ungargasse 11). Im Keller ist die pferdebetriebene Maschine zu sehen, mit der Drähte für verschiedene Erzeugnisse wie Ketten, Siebe und Harnische gefertigt wurden. Insgesamt sind für die Zeit zwischen 1643 und 1875 rund 35.000 Baukonsense überliefert. Zu Häusern in Wien sind seit 1704 auch Baupläne belegt.

Im Keller der Drahtziehmühle sieht man eine pferdebetriebene Maschine zur Herstellung von Draht.

Im 19. Jahrhundert sorgte das enorme Wachstum der Stadt für eine Reorganisation des Unterkammeramts. 1849 wurde es zum Stadtbauamt. Damit verbunden waren auch Reformen, die schlussendlich in der Schaffung der Baupolizei mündeten – und den Weg zu den heutigen Bestimmungen ebneten.

Kommentare