Queer während Zeit des Nationalsozialismus: Bezirksmuseum präsentiert Ausstellung

„Volksschädliches Verhalten“ lautete der Vorwurf, der Hofrat Johann Friedrich Allgäuer im Mai 1938 in die Mühlen der Gestapo geraten ließ. Sein Vergehen: mehrere Affären und Beziehungen zu jungen Männern, die in Verhören aussagten, von ihm verführt worden zu sein. Allgäuer wurde zu zweieinhalb Jahren schweren Kerkers verurteilt und anschließend ins Konzentrationslager Sachsenhausen überführt. Das einzige, was man über sein weiteres Schicksal weiß, ist sein ungefähres Sterbedatum im Mai 1941. In seine Wohnung in der Theobaldgasse im 6. Bezirk ist er wohl nie mehr zurückgekehrt.

Ausstellung

„Als homosexuell verfolgt – Mariahilf in der NS-Zeit“, bis 28. März im Bezirksmuseum Mariahilf,

Mollardgasse 8, 1060 Wien

Öffnungszeiten:

Do. 10 bis 12 Uhr,

So. 11 bis 13 Uhr

Führungen durch die Sonderausstellung: guide@qwien.at

Buch

Andreas Brunner: „Als homosexuell verfolgt – Wiener Biografien aus der NS-Zeit“,

Mandelbaum Verlag, 224 Seiten, 25 Euro

Qwien

Informationen über laufende Forschungsprojekte und Anmeldung zu queeren

Stadtführungen: qwien.at

„Die Daten sind oft sehr lückenhaft“, sagt Andreas Brunner, Co-Leiter von Qwien, dem Zentrum für queere Geschichte, und Kurator der Ausstellung „Als homosexuell verfolgt – Mariahilf in der NS-Zeit“ im Bezirksmuseum Mariahilf. „Diese Lücken frustrieren mich aber nicht. Es überwiegt die Freude, überhaupt Informationen zu finden.“

Zwischen den Zeilen

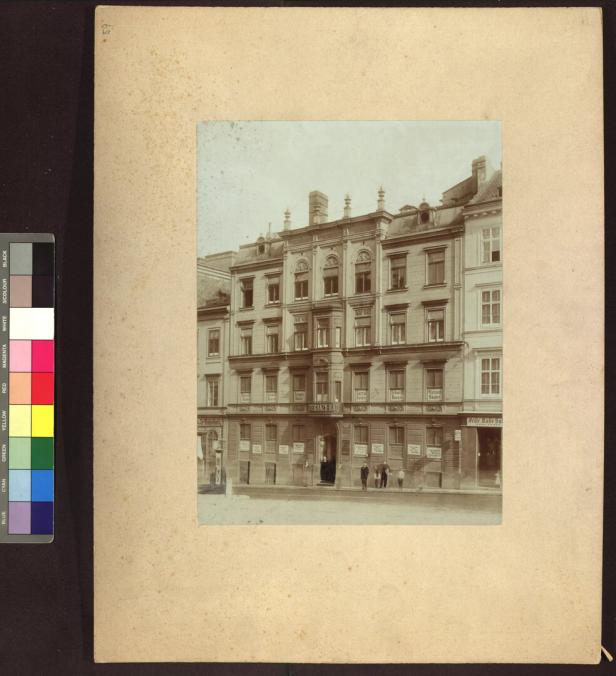

Bereits in seinem Buch „Als homosexuell verfolgt. Wiener Biografien aus der NS-Zeit“ widmete sich Brunner den Lebensgeschichten queerer Menschen. Diese werden nun auf Bezirksebene heruntergebrochen und in Ausstellungsform präsentiert. Den Anfang macht das Bezirksmuseum Mariahilf. Ausgangspunkt der Schicksale ist immer eine Adresse im 6. Bezirk, an der sie wohnten oder festgenommen wurden. So wie das ehemalige Esterhazybad in der Gumpendorfer Straße. An keinem anderen Ort in Wien wurden so viele homosexuelle Männer verhaftet wie hier.

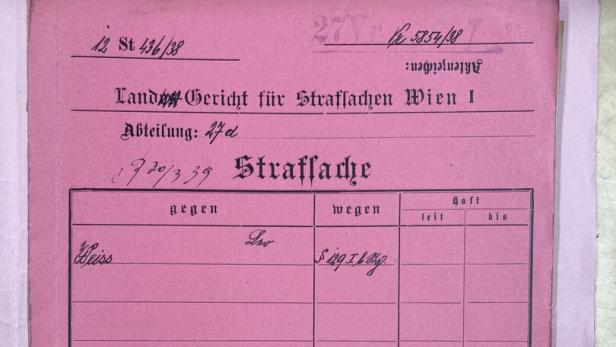

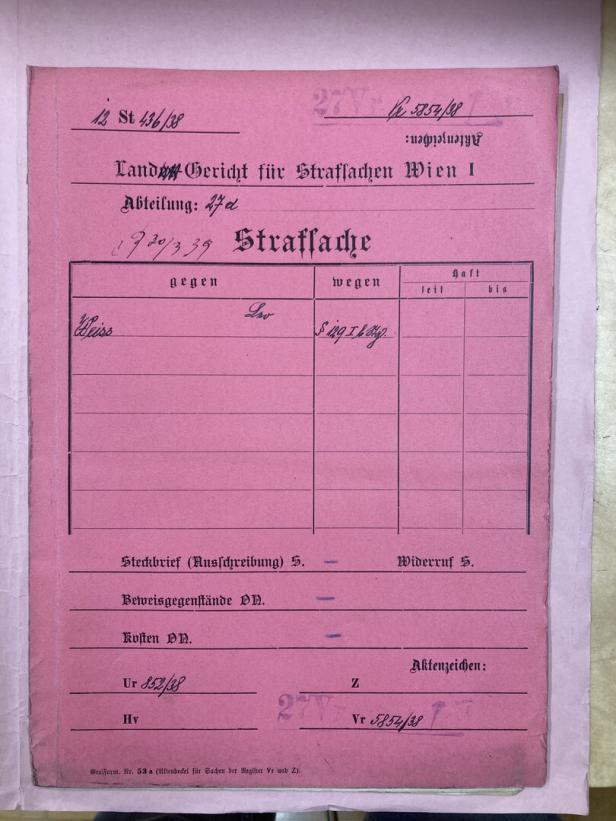

Die Strafakte von Leo Weiss, dem die Flucht nach Schanghai gelang

Die Geschichten seien bewusst sehr niederschwellig und regional erzählt, sagt Brunner. „Es geht darum zu zeigen, dass queere Menschen schon immer unter uns waren – ob in Liesing oder in Mariahilf. Ihre Geschichte muss nur sichtbar gemacht werden.“

In Wien, sagt Brunner, habe man noch Glück mit der Datenlage, die sich zu einem großen Teil aus Strafakten ergibt. Denn im Wiener Stadt- und Landesarchiv habe man die historische Bedeutung dieser Dokumente schon früh erkannt und ihren Bestand gesichert. Im Salzburger Landesarchiv etwa wurden noch in den 1990er-Jahren alle entsprechenden Akten vernichtet. Ein deutliches Zeichen dafür, dass queere Menschen noch nicht sehr lange Teil der Erinnerungskultur sind und lange nicht als Opfer des Nationalsozialismus wahrgenommen wurden. Dabei sei die Todesrate gerade bei homosexuellen Männern im KZ mit 70 Prozent sehr hoch gewesen, sagt Brunner.

Das ehemalige Esterhazybad in der Gumpendorfer Straße 59, Schicksalsort für viele homosexuelle Männer in Wien.

Insgesamt sind nach derzeitigem Stand in Wien über 700 Verfahren und über 1.200 Verurteilte – davon 95 Prozent Männer – bekannt. Von diesen wurden bis heute rund 100 Biografien ausgearbeitet.

Beim Studium der Strafakten sei es wichtig, zwischen den Zeilen zu lesen. „Man darf nicht vergessen, die Aussagen waren nie freiwillig. Diese Menschen wurden gezwungen, intimste Details über sich preiszugeben“, sagt Brunner. Auch könne man nicht sagen, ob manches nur wegen der strafmildernden Wirkung zu Protokoll gegeben wurde und so die Aussagen verfälscht. Denn „Verführer“ wurden immer strenger bestraft als „Verführte“.

Shanghai – Mariahilf

Die Spuren der Opfer verlieren sich oft nach der Verbüßung der Haft und der Einweisung in ein KZ. Selten aber taucht so etwas wie ein kleiner Hoffnungsschimmer auf.

Wie in der Geschichte des Zahntechnikers Leo Weiss aus der Girardigasse. Wegen seiner Homosexualität, die er im Verhör offen zugab, konnte er nicht verhaftet werden – die Affäre war bereits verjährt. Als Jude wurde er jedoch 1938, im Zuge des Novemberpogroms, im KZ Dachau inhaftiert. Es gelang ihm, sich zu befreien und nach Shanghai zu fliehen. Dann verlor sich seine Spur. Bis wenige Tage vor Ausstellungseröffnung sein Name in einem Shanghaier Emigrantenregister gefunden wurde: Weiss war bereits 1946 nach Wien zurückgekehrt, in seine alte Wohnung im 6. Bezirk. Wie es dann für ihn weiterging, liegt im Dunkeln.

„Wir wissen, dass wir immer nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem Leben eines Menschen zeigen können“, sagt Brunner. „Aber es ist wichtig, aus einer Masse von Verfolgung die individuelle Geschichte herauszuarbeiten und sichtbar zu machen. Jede Geschichte ist anders.“

Kommentare