In welchen Wiener Bibliotheken man auch Einhörnern begegnet

Sarah Fiedler (li.) und Stellvertreterin Leah Karas (re.) leiten die Bibliotheken im NHM.

Sie seien von vielerlei Gestalt, in Europa habe aber noch niemand eines gesehen. Nach Beschreibungen aus Indien oder Arabien gleiche es vom Leib einem Pferd, am Kopf einem Hirschen, am Schwanz dem Wildschwein. Auf mittlerer Stirn trage es ein Horn, zwei Ellbogen lang. Doch Vorsicht ist geboten: Man möge dies Tier lebendig nicht fangen.

Allerlei Mythen ranken sich um Einhörner, seit ein paar Jahren gibt es sogar einen regelrechten Hype: Süßigkeiten, Schwimmtiere, ja sogar Klopapierrollen (tatsächlich, kein Mythos) wurden bereits mit Einhorn-Motiven versehen. Doch man stößt auch auf Einhörner, wo man sie kaum vermuten würde: nämlich in der Bibliothek des Naturhistorischen Museums (NHM) in Wien.

Insgesamt eine halbe Million Werke sind dort in 28 Fachbibliotheken untergebracht. Was auch viele Bücherfreunde nicht wissen: Die Bibliotheken sind großteils öffentlich zugänglich, Mitarbeiter stehen als Berater zur Seite – es braucht jedoch eine Voranmeldung (Online-Recherche und Infos unter bibliothek.nhm.at).

Schwerpunkt auf dem 19. Jahrhundert

„Unser Schwerpunkt liegt auf dem 19. Jahrhundert, einige unserer Werke stammen aber bereits aus dem 16. Jahrhundert“, beschreiben Sarah Fiedler, Leiterin der Bibliotheken, und ihre Stellvertreterin Leah Karas. Darunter viele historische Schmankerl – etwa der eingangs zitierte Eintrag über das Einhorn.

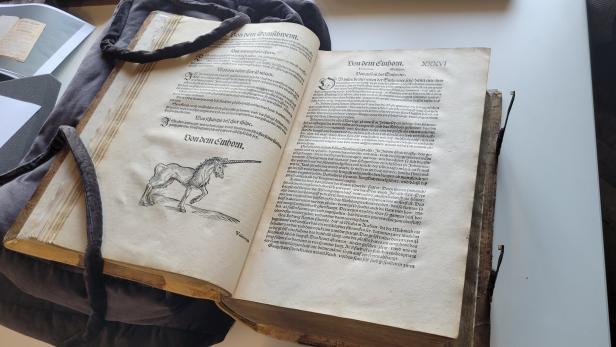

Dieser findet sich in der zoologischen Hauptbibliothek, und zwar im „Thierbuch“ des Schweizers Conrad Gessner in der Ausgabe aus 1563: „Es ist ein Standardwerk jener Zeit, sozusagen ein frühes Tierlexikon“, so Fiedler. Gessner beschrieb darin reale Tiere wie Bär, Esel und Ratte, aber auch Fabelwesen wie das Einhorn.

Dichtung und Wahrheit

Derlei Bücher erzählen uns viel über das Leben und die Weltanschauung in längst vergangenen Zeiten. Heimische Tiere konnten Forscher selbst beobachten, bei exotischen Tieren wie dem Nashorn war man auf Reiseberichte angewiesen. Anderes stammte aus dem Reich der Legenden: Vermutlich interpretierte man Narwalzähne, die man fand, als Überreste von Einhörnern. Gessner schrieb übrigens bereits auf Deutsch, viele Werke jener Zeit sind auf Latein.

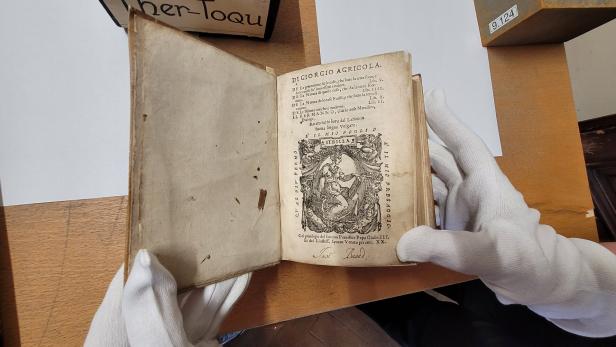

So auch eines der ältesten Bücher der Sammlung: Es stammt aus 1550 und wird in der Geologie und Paläontologie aufbewahrt. Geschrieben hat es der Renaissancegelehrte Georg Bauer, der sogar seinen Namen übersetzt hat: Der Universalgelehrte nannte sich Georgius Agricola (auf Latein) bzw. Giorgio Agricola (in der italienischen Version) – vielleicht auch, weil sein Name so ein wenig gelehrter klang. Seine Arbeit gilt heute übrigens als wichtige Grundlage für die heutige Geologie und Mineralogie.

Alte Erfolgsrezepte

Apropos Namen: Um Anerkennung zu erhalten, publizierten Frauen jener Zeit oft unter männlichem Namen. Doch es gab erfolgreiche Ausnahmen, etwa die Fürstentochter Eleonora Maria Rosalia von Liechtenstein. 1695 veröffentlichte sie ein Buch mit Rezepten für Heilmittel (und zwar bereits auf Deutsch). „Eines der meistgelesenen Sachbücher jener Zeit“, erklärt Karas. Wenn Blattern auf der Zunge auffahren, liest man darin, helfe Essig und Rosenwasser untereinander vermischt. Im Mund geschwankt, es vergehet.

Zwei Sprachen und Größen

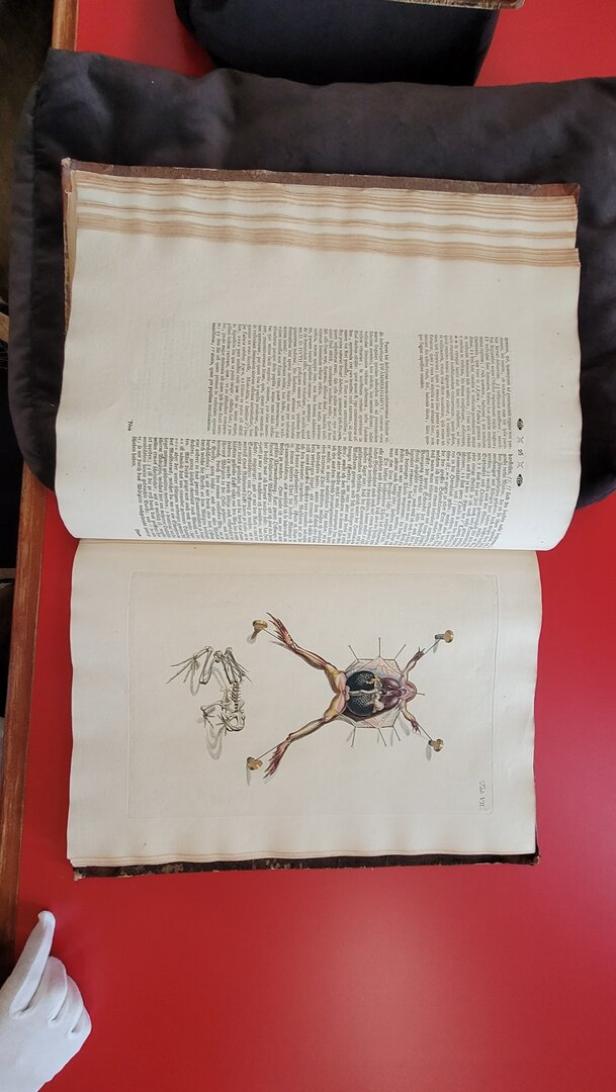

Andere Autoren verfassten ihre wissenschaftlichen Werke zweisprachig – Latein für die Fachwelt, Deutsch für die allgemeine Leserschaft: So etwa „Die natürliche Historie der Frösche hiesigen Landes“, erschien in den 1750er-Jahren. Der Verfasser August Johann Rösel von Rosenhof war nicht nur Naturforscher, sondern auch Kupferstecher. Und er war bekannt für seine exakten und detailreichen Illustrationen.

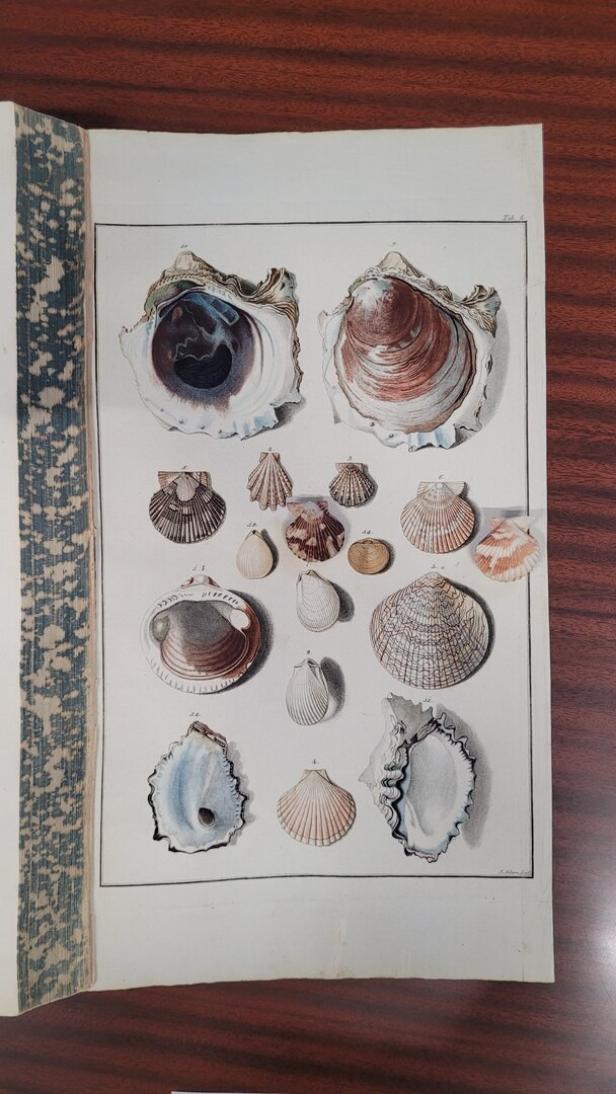

Ignaz von Born wiederum publizierte seine Bücher nicht nur zweisprachig, sondern auch in zwei Größen: 1778 eine handliche Taschenbuchausgabe, 1780 ein großes Lexikon mit 18 ausklappbaren Farbkarten über Schnecken und Muscheln. Erstellt wurde es übrigens im Auftrag von Maria Theresia – zu finden ist es heute in der Sammlung für Mollusken (wirbellose Weichtiere, Anm.) im NHM.

Ob Tiere, alte Heilmittel oder Fabelwesen: Zwischen zwei Buchdeckeln kann man hier in viele fremde Zeiten und Welten eintauchen.

Kommentare