Zeitreise ins Wien der 1980er: Wie wir ohne Internet und Handy lebten

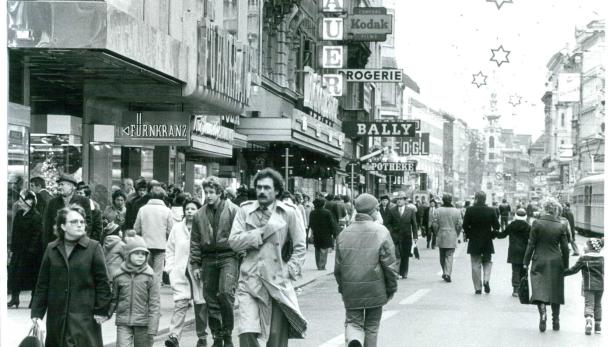

Eine Aufnahme der Mariahilfer Straße aus dem Jahr 1981.

Oft braucht es nicht viel, um ein Gefühl der Nostalgie zu wecken. Zum Beispiel nur das Foto eines Münztelefons: Wie oft hat man damit Eltern oder Freunde angerufen. Sich gefragt, ob fünf Schilling wohl reichen. Und sich geärgert, wenn der Apparat die Münze immer wieder ausspuckte.

Objektiv betrachtet ganz schön unpraktisch – subjektiv dennoch eine schöne Erinnerung an eine Zeit, in der manches einfacher zu sein schien. Doch wie wäre es, wenn wir uns einen Tag ins Wien der 1980er-Jahre zurückversetzen würden? Der KURIER begab sich mit Christian Stadelmann, Kurator im Technischen Museum, auf Zeitreise.

Einst praktisch an jeder Ecke Wiens zu finden, heute im Technischen Museum: Wer früher unterwegs telefonieren musste, war auf die Münzautomaten angewiesen.

Um pünktlich aufzustehen, brauchte man jedenfalls: einen Wecker. Bei der U-Bahn zeigten weder Anzeige noch App, wann der nächste Zug kommt. Ein Ticket kaufte man am Schalter oder in der Trafik. Und wusste man den Weg nicht, zog man den Stadtplan zurate.

Ein Gerät für (fast) alles

„Unser Alltag hängt mittlerweile vom Handy ab“, beschreibt Stadelmann. Nicht nur Wecker, Papierticket und Straßenkarte – auch die Enzyklopädie im Bücherregal, der Fotoapparat oder die Telefonzelle wurden praktisch obsolet.

Auch das Verhalten im öffentlichen Raum änderte sich: „In der Straßenbahn hat jeder Zeitung gelesen. Heute schaut jeder auf sein Handy“, so Stadelmann. Verschwunden sind auch die Zeitungsverkäufer, die „früher praktisch an allen Ecken ihre Ware wie einen bunten Teppich ausgebreitet haben“.

Ungesund und zu laut?

Dass der übermäßige Gebrauch neuer technischer Geräte Gesundheit und Anstand gefährden könnten, wurde übrigens schon in den 1980er-Jahren befürchtet: Und zwar in Form des Walkmans. Kritiker fürchteten Hörschäden oder die Gefahr der sozialen Abschottung.

Mittlerweile kein Aufreger mehr. „Der Walkman war eine Revolution: Man konnte auf die Straße gehen und Musik hören“, so Stadelmann. „Der Beginn dessen, was heute selbstverständlich ist.“

Sony brachte den Walkman auf den Markt. Anfangs stand der Name übrigens noch gar nicht auf den Geräten.

Wie sehr sich das Stadtbild im Lauf der Jahre wandle, zeige zum Beispiel die Mariahilfer Straße, erklärt der Experte. „Damals hat auch die äußere Mariahilfer Straße gut funktioniert. Viele Wiener gingen dort einkaufen.“ Es gab Bodenständiges und Notwendiges – etwa Werkzeug, Geschirr, Backwaren oder Wirtshäuser. Anders als heute: Bekanntlich dominierten zuletzt Billigläden und Kebab-Buden – aktuell versucht man, die Gegend wieder zu attraktivieren.

Die innere Mariahilfer Straße wiederum lockte schon damals mit ihren Kaufhäusern; in den 1980ern eröffneten zudem internationale Ketten und Fast-Food-Lokale.

„In den 1960er-Jahren war Wien noch sehr grau. In den 1980ern ging die Veränderung richtig los.“

Als die "Magyarhilfer Straße" entstand

„Zu einem interessanten Phänomen kam es Ende der 80er-Jahre“, ergänzt Stadelmann: Plötzlich entstanden Billigläden sonder Zahl, die auf Ungarisch um Kunden buhlten. Der Grund: die Reisefreiheit der Ungarn, die 1988 – also ein Jahr vor dem Fall des Eisernen Vorhangs – in Kraft trat. Die Straße bekam den Spitznamen Magyarhilfer Straße. „Aber so schnell wie das Phänomen kam, so schnell war es wieder vorbei.“

Ab 1988 durften die Ungarn zum Einkaufen nach Wien fahren. Darum entstanden rund um die Mariahilfer Straße viele Billigläden, die um Kunden aus dem Nachbarland buhlten. Das Phänomen gab es jedoch nur kurze Zeit.

Die Straßenbahn war übrigens bis 1992 auf der Mariahilfer Straße unterwegs, ab 1993 fuhr die U3 den Westbahnhof an. „In Wien hat man es geschafft, ein U-Bahn-Netz zu planen, ohne die großen Bahnhöfe anzuschließen“, erzählt Stadelmann und lacht. Das war dann mit der U3 endlich der Fall.

Greißler hatten nichts zu lachen

Apropos einkaufen: Eine große Debatte in den 1980er-Jahren war das Greißler-Sterben: „Das wurde sehr sentimental betrachtet. Der Supermarkt war vielen zu unpersönlich – und trotzdem ging jeder hin“, beschreibt der Wissenschafter.

Radfahrer auch nicht

Nicht nur Greißler, auch Radfahrer hatten in den 1980er-Jahren wenig zu lachen: „Radfahren war ein randständiges Phänomen. Viele Autofahrer waren der Meinung, die haben auf der Straße nix verloren.“ Radwege gab es kaum, noch galt das Auto als Transportmittel der Wahl – schließlich hatte man ja noch in den 1960er-Jahren überlegt, eine Autobahn bis zum Karlsplatz zu bauen. „Aus heutiger Sicht absurd“, sagt der Experte und lacht.

Insgesamt waren die 1980er-Jahre jedenfalls ein Jahrzehnt des Aufbruchs: „In den 1960er-Jahren war Wien noch sehr grau“, beschreibt Stadelmann. „In den 1980ern ging die Veränderung dann so richtig los.“

Kommentare