Die Spendenkaiserin: Sisis geheimste Gedanken helfen bis heute Flüchtlingen

„In 60 Jahren wird so wenig wie heute Glück und Frieden, das heißt Freiheit, auf unserem kleinen Planeten herrschen.“

Das sind die Worte von Kaiserin Sisi in ihrem Ende des 19. Jahrhunderts verfassten Testament. Darum verfügte sie, dass die Erlöse ihres Tagebuches „dem Wohle der politisch Verurteilten und ihrer bedürftigen Verwandten“ zugutekommen sollten.

Was kaum jemand weiß: Noch heute erhält das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR die Tantiemen von Sisis Tagebuch, das vom Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) veröffentlicht wurde.

Bisher gingen 30.000 Euro an diverse Flüchtlingsprojekte. Auf den ersten Blick eine geringe Summe für ein Buch, das bereits vor 130 Jahren geschrieben wurde. Tatsächlich sind Sisis niedergeschriebene Gedanken aber erst seit 1984 für die Öffentlichkeit zugänglich – und wären ihr fast ganz verwehrt worden.

Dass die Schriften unter Verschluss gehalten wurden, hat Sisi selber veranlasst. Das gilt zumindest für die ersten Jahrzehnte. Die Kaiserin übergab ihrem Bruder eine verschlossene Kassette mit ihren Texten, zusammen mit einer 60-jährigen Sperrfrist.

Danach sollte diese „dem Herrn Presidenten der Schweitzer Eidgenossenschaft“ übergeben werden. In Österreich erschien Sisi die Gefahr einer Vernichtung vermutlich zu groß.

Abrechnung mit der Monarchie

Das wohl mit gutem Grund. In ihrem Tagebuch zeigt sich die Kaiserin frustriert und kritisiert den Wiener Hof und die aristokratische Gesellschaft.

Die Monarchie war für Sisi nicht mehr zeitgemäß. Das Tagebuch enthalte „unerbittliche, provokante Aussagen über die inneren Angelegenheiten des Hauses Habsburg und die österreichische Politik der späten 1880er-Jahre“, heißt es bei der ÖAW.

21.000 verkaufte Exemplare

Derzeit wird die 6. Auflage vertrieben

Spenden-Auszahlung

Der Verlag wartet, bis eine nennenswerte Summe erzielt wurde. UNHCR entscheidet, welches Projekt die Spende erhält

(Zu) schlechte Gedichte

In ihrem Tagebuch versuchte sich Sisi als Dichterin – nach dem Vorbild des von ihr verehrten Lyrikers Heinrich Heine.

Ihre teils holprigen poetischen Versuche waren allerdings der Grund dafür, dass ihre Texte weitere 30 Jahre nicht veröffentlicht wurden. Denn als 1951 die Kassette schließlich in die Schweiz kam, sorgte man sich dort wegen des geringen „literarischen Werts“.

„Es erhebt sich vielmehr die Frage, ob die Veröffentlichung dieser Schriften dem Andenken der Kaiserin nicht eher abträglich sein könnte“, heißt es in einem Brief des damaligen Schweizer Bundespräsidenten Eduard von Steiger an Herzog Ludwig von Bayern. Das wolle man aus „Rücksicht auf das bayrische Königshaus und das österreichische Erzhaus vermeiden“.

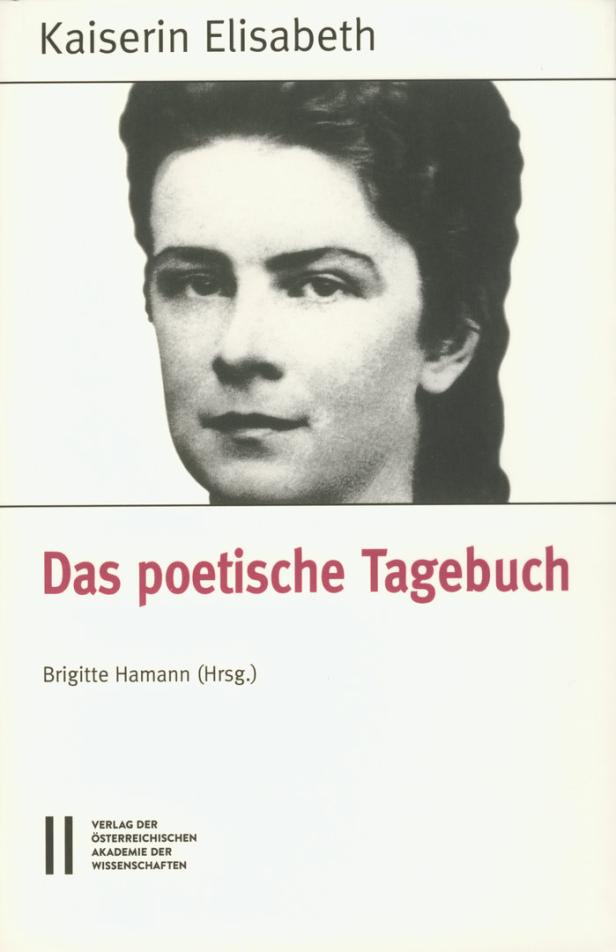

Kaiserin Elisabeth: „Das poetische Tagebuch“, Verlag der ÖAW, 15,90 Euro

Die Bayern teilten die Bedenken und Sisis Texte wurden ins Schweizer Bundesarchiv verfrachtet und gerieten dort vorerst in Vergessenheit, wie auf der Seite des Schweizer Nationalmuseums nachzulesen ist.

Auflagen

Ende der 1970er ersuchte ein Geschichtsprofessor den literarischen Nachlass freizugeben. Die deutsch-österreichische Historikerin Brigitte Hamann arbeitete daraufhin die Texte auf. Ihr wurde eine Veröffentlichung gestattet, allerdings mit Auflagen. Unter anderem sollte dem letzten Willen der Kaiserin Genüge getan werden und der Erlös an Hilfsprojekte gehen.

Der Schweizer Bundesrat beschloss 1980, dass das Geld an UNHCR überwiesen werden soll. Zuletzt war das 2019 der Fall. Der Scheck ging in die Ukraine – damals allerdings an ein Projekt für afghanische Flüchtlinge.

Man habe, hieß es damals von UNHCR, afghanische Frauen in einem von Sisi finanzierten Sprachkurs beobachtet. Diese hatten gelernt, auf Ukrainisch zu sagen, dass sie lieber Musik hören als abzuwaschen.

Etwas, das der stets nach Freiheit strebenden Kaiserin wohl gefallen hätte.

Kommentare