Die Rotunde: Ein Wahrzeichen, das keines hätte sein sollen

Wenn man im Prater spazieren geht, erinnert nur noch die „Rotundenallee“ daran, dass hier einmal eines der imposantesten Wiener Gebäude stand. Die wechselvolle Geschichte der Rotunde zeichnet nun ein Buch der Historiker Matthias Marschik und Michaela Pfundner nach.

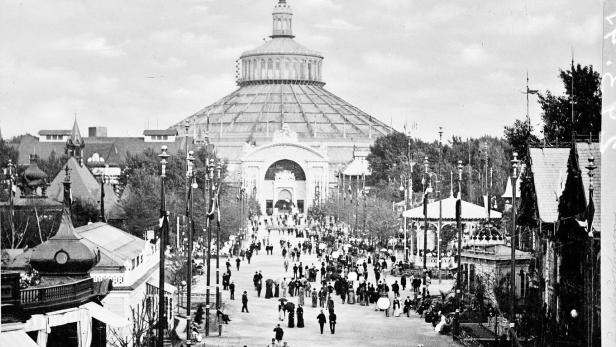

Im Inneren fanden zahlreiche moderne Ausstellungen statt

Als bloßes Gebrauchsgebäude für die Weltausstellung 1873 gebaut, hätte sie gleich wieder abgerissen werden sollen. „Sie war nie als Wahrzeichen gedacht“, sagt Marschik. Aufgrund des Börsencrashs und der Cholerapandemie fehlten allerdings die Mittel für den Abriss.

Besonders beliebt war die Rotunde bei den Wienern nie. Als „Gugelhupf“ oder „Käseglocke“ abgetan, war sie immer entweder zu groß oder zu klein, zu wenig elegant oder zu pompös.

Echte Wienerin

Eine echte Wienerin war die Rotunde dennoch. Allein aufgrund der Bauart. Zwar entsprach sie bei ihrer Entstehung dem Stand der Technik, gezeigt wurde das aber nicht. „Beim Eiffelturm sollte man sehen, wie neu die Architektur ist. In Wien hat man das Gegenteil gemacht. Man hat etwas Neues gebaut und als etwas Altes verkleidet.“

Bei der Nutzung sah das nicht anders aus. Nach außen präsentierte sich die Rotunde mit ihrer oberen Laterne, die als Nachbildung der österreichischen Kaiserkrone gestaltet war, als konservativ und monarchistisch. Im Inneren verbarg sich über Jahrzehnte das völlige Gegenteil. Messen über Elektrizität und die neuesten technischen Entwicklungen wurden dort abgehalten.

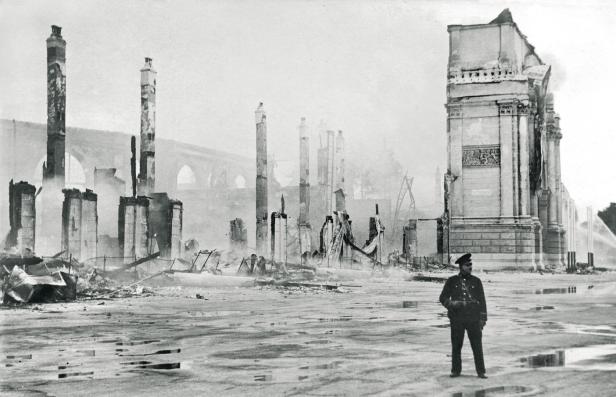

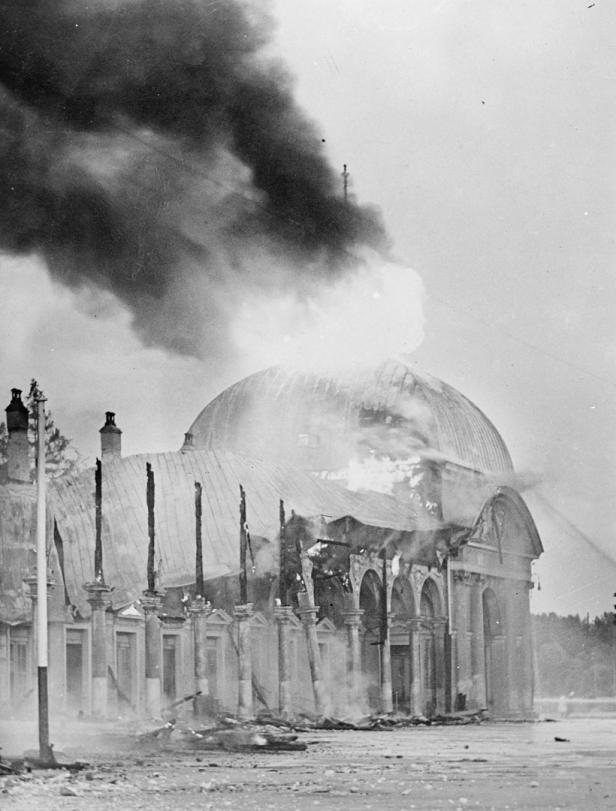

Genauso unrühmlich, wie ihre Historie begonnen hat, endete sie 1937 auch wieder. 85 Jahre ist es heuer her, dass das 8.000 Quadratmeter große Gebäude innerhalb von nur einer Stunde in Schutt und Asche lag. Die gigantische Kuppel, damals die größte weltweit, stürzte ein.

Innerhalb von nur einer Stunde lag die Rotunde in Schutt und Asche

Was zu der Zeit ein Loch in das Wiener Messewesen riss, ist heute der wohl entscheidendste Moment in der Geschichte der Rotunde. „Analog zum Spruch, dass man in Wien erst nach dem Tod berühmt und respektiert wird, wurde auch bei der Rotunde erst angesichts der Brandruine von einem Wahrzeichen gesprochen.“

Anstatt der Rotunde steht heute die WU auf dem Gelände. Einige architektonische Highlights gibt es auch dort. Ob die WU irgendwann aber ebenfalls ein Wiener Wahrzeichen wird, bleibt wohl abzuwarten.

Buchtipp: Die Rotunde. Ein verschwundenes Wiener Wahrzeichen; Winkler-Hermaden, 22,90 Euro

Kommentare