Die Enkelgeneration stellt Fragen

Was sich unter den Halfpipes im Arne-Carlsson-Park in Wien-Alsergrund verbirgt ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Gut getarnt unter einem Mantel aus Graffiti beherbergt der Betonklotz einen Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Willi Urbanek, Geschichtelehrer am Erich-Fried-Gymnasium öffnet die eiserne Tür. Trittsicher steigen die Mädchen und Buben einer nach dem anderen hinab. Der modrige Geruch und die feuchte Luft ist ihnen bekannt. Seit 1995 gestaltet der Lehrer regelmäßig mit seinen Schülern Ausstellungen im „Erinnerungsbunker“ und arbeitet mit ihnen die österreichische Geschichte während des Nationalsozialismus auf. Die Führungen für Besucher übernehmen die Jugendlichen selbst. „Schüler erzählen etwas für Schüler – das ist der Punkt“, sagt Urbanek.

Lebensnah

Durch praktische Auseinandersetzung will er ihnen die Thematik ansprechend vermitteln. „Wird in Vorträgen, Referaten oder Filmen der Nationalsozialismus bearbeitet, heißt es oft ’schon wieder’. Wenn die Kinder aber mit Objekten wie dem Bunker in Berührung kommen oder mit Zeitzeugen sprechen sind sie voll dabei.“ Wie man sieht nicht nur geistig. Die 12- bis 16-Jährigen bauen den Overheadprojektor auf und lernen ihre Texte für die Führungen. Immer wieder kommen sie mit Vorschlägen auf Urbanek zu. „Könnten wir noch ein Bild aufhängen?“, fragt ein Drittklässler.

Dass junge Menschen Interesse an Zeitgeschichte haben, bestätigt Militärhistoriker Marcello La Speranza. Vorsichtig platziert er den Soldatenhelm auf dem Tisch. „Diese Requisiten waren lange Zeit ein Tabuthema. Die Enkelgeneration fragt sehr wohl nach.“

Fragen

Auch Moritz hat seinem Vater und Großvater Fragen gestellt. „Wir reden viel über die Kriegszeit und gehen gemeinsam zum Fackelzug.“ „Für uns ist es leicht von der Geschichte zu erzählen, aber unsere Großeltern haben damit Schwierigkeiten. Mein Opa will nicht darüber sprechen“, sagt Leon H.

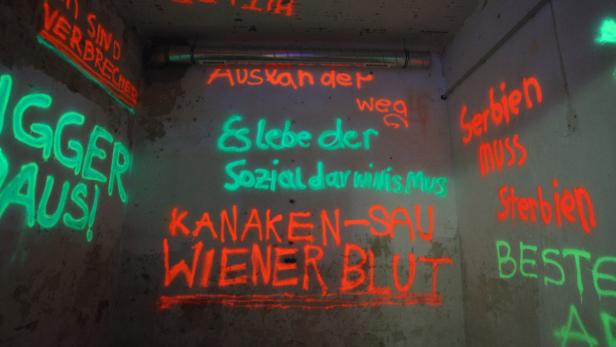

Rassismus ist allgegenwärtig, findet Simone. Die Sprüche in Neonfarben, in einem der Räume sollen darauf hinweisen. „Was wir hier machen ist sehr aktuell. Hier zum Beispiel hetzt Strache gegen die Türken“, sagt die Schülerin.

Willi Urbanek erklärt im Park mit Blick auf den Bunker, wie das Projekt nachhaltig wirkt. „Wenn die Schüler im tiefsten Inneren diese Erfahrung gemacht haben, dann sind sie nicht mehr so schnell für rechte Propaganda zugänglich. Sie verfügen über Wissen und lassen sich nichts einreden.“

Info: Besichtigung und Rundgänge auf Anfrage bei Dr. Willi Urbanek unter der Nummer 0676 6119232 oder unter bezirksmuseum@gmx.at

Das Licht geht aus. Zu sehen ist nur ein grüner Streifen. Militärhistoriker Marcello La Spiranza leuchtet mit seiner Taschenlampe und erklärt, dass es sich dabei um Phosphor handelt. "Bei einem Stromausfall versuchte man so den Bunker autark zu halten." Seit 20 Jahren beschäftigt sich der Sohn einer Wienerin und eines Italieners mit neuzeitlicher Archäologie. Bunker und Flaktürme sind sein Spezialgebiet.

Ertönte die Sirene packten die Menschen ihre nötigsten Sachen in den Luftschutzkoffer und marschierten Richtung Bunker. Die amerikanischen Luftstreitkräfte flogen in Wellen von Italien über die Alpen herauf nach Wien. "Wien war ein wichtiger Standort für Rüstung und Verkehr. 53 Mal wurde die Stadt bombardiert." Was sich während der Angriffe unter der Erde abspielte, versucht die Ausstellung im Erinnerungsbunker zu vermitteln. In der sogenannten "Angstkammer", hergestellt von der Kunstschule soll den Besuchern einen Eindruck von den Empfindungen der einstigen Bunker-Nutzer geben.

Spitzel im Bunker

Willi Urbanek, Geschichtelehrer und Leiter des Bezirksmuseums am Alsergrund vermutet, dass die Kojen eingezogen wurden, um Panik zu vermeiden. "Die Nationalsozialisten hatten den Bunker auf den Quadratmeter genau für 300 Menschen konzipiert." Kranke Menschen wurden in eigenen Kojen untergebracht, um die Ansteckungsgefahr zu vermeiden. Für Marcello La Speranza ist der Bunker nicht nur ein Ort des Schreckens. "Hier sind auch Kinder zur Welt gekommen." Er hält einen Granatensplitter in der Hand und fügt hinzu "aber, es war auch ein lebensbedrohender Ort." Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Gestapo ihre Spitzel in die Bunker einschläuste, um Regimekritiker aufzuspüren. Das Blechschild "Schwatzen verboten" erinnert noch an die Angst vor den Spionen. "Es passierte durchaus, dass jemand hier unten die Nerven verlor und auf das Regime schimpfte", sagt der Militärhistoriker.

Kommentare