Afghane soll Ehefrau in Wien erstochen haben: Woher kommt die Gewalt?

Die Tür der Wohnung in Wien-Meidling, hinter der sich die Gewalttat ereignete.

Eine 29-jährige Afghanin wurde getötet, sie hatte Messerstiche in den Hals und den Bauch erlitten. Am Donnerstag wurde die Tote in ihrer Wohnung in Wien-Meidling entdeckt. Der Verdächtige: der Ehemann, ein 31-jähriger Afghane. Er konnte noch am selben Tag am Flughafen Berlin festgenommen werden.

Erneut erschüttert ein Fall von Gewalt gegen Frauen – und erneut erschüttert, dass der Verdächtige Afghane ist. Der KURIER sprach mit Experten, wie die Integration besser gelingen könnte.

Noch wisse man nichts Näheres über die Beziehung des Paars, heißt es am Freitag von der Polizei. Der Mann dürfte seit zehn Jahren in Österreich gelebt haben, seit 2019 war das Paar verheiratet.

Beziehungen: Ehen sind oft arrangiert

Grundsätzlich wurden und werden Beziehungen in Afghanistan anders gelebt als bei uns üblich. Ehen seien häufig arrangiert, erklärt die Kultur- und Sozialanthropologin Gabriele Rasuly-Paleczek, die seit Jahrzehnten zu der Region forscht. In traditionellen Kreisen suche man Ehepartner oft innerhalb der Familie: „Häufig wird die Cousine väterlicherseits als Ehefrau gewählt. Auch die jungen Männer haben wenig mitzureden, das bestimmt die Großfamilie.“

Mehr Frauenrechte gab es "nur auf dem Papier"

Ab 2001, als die USA die Taliban in Afghanistan stürzen wollten, habe man den Frauen zwar mehr Rechte zugestanden. „Aber nur auf dem Papier“, fügt die Expertin hinzu. Ging eine Frau zur Polizei, um eine Vergewaltigung anzuzeigen, hatte das meist keine Konsequenzen.

Gabriele Rasuly-Paleczek ist Kultur- und Sozialanthropologin und Expertin für Afghanistan.

„Manche Frauen wagten damals, von Zuhause wegzulaufen, wenn sie vom Mann schlecht behandelt wurden“, so Rasuly-Paleczek. Für sie wurden eigene Frauenhäuser errichtet, die von Konservativen abfällig als „Bordelle“ tituliert wurden. Freilich sind diese längst geschlossen: Denn in Afghanistan herrschen wieder die radikalislamistischen Taliban; wieder haben Frauen kaum Rechte. "Und die Jahrzehnte der Gewalt haben Spuren bei den Menschen hinterlassen."

Dies sei eines der Grundprobleme: „Die Menschen sind mit Gewalt aufgewachsen. Die ,Züchtigung’ der Frau ist erlaubt, Prügelstrafen für Kinder sind oft Teil der Erziehung.“

Was heißt das nun für Afghanen, die in Österreich leben?

Man könne nicht alle über einen Kamm scheren, betont Rasuly-Paleczek. „Aber Männern hier wird oft eine hübsche Cousine aus Afghanistan oder Pakistan schmackhaft gemacht. Diese Frauen wiederum haben Hoffnung auf ein besseres Leben hier.“ Diese werde aber oft enttäuscht, die Männern wiederum belaste, dass sie mit prekären Jobs die Familie kaum versorgen können. „Das schafft Druck“, sagt Rasuly-Paleczek. Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Gewalt können die Folge sein.

Eine Problematik, die auch Andrea Brem, langjährige Leiterin der Wiener Frauenhäuser, kennt. „Viele Afghaninnen haben bei uns Schutz gesucht. Sie erlitten Gewalt, auch sexualisierte Gewalt“, so Brem. Dahinter stünden Besitzdenken und patriarchale Strukturen.

Vorbilder in Community könnten helfen

Doch was tun? Gut integrierte Afghanen könnten eine Vorbildwirkung haben, so Brem. Dies sagt auch Rasuly-Paleczek: „Wertekurse in Form von Frontalunterricht bringen wahrscheinlich weniger, als Workshops und Vorbilder in der Community.“

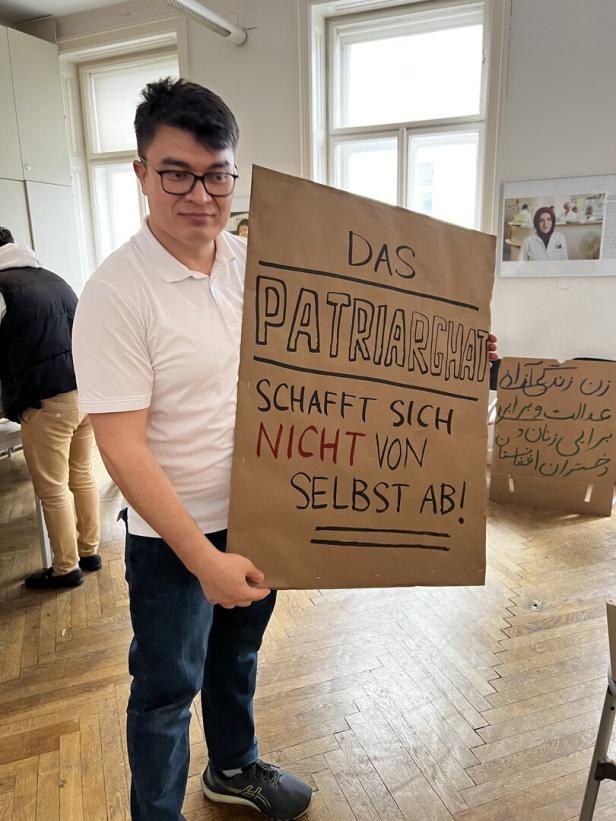

Ein solches Vorbild könnte Shokat Walizadeh sein: 2008 kam er aus Afghanistan nach Österreich, hier gründete er den Integrationsverein „Neuer Start“ (siehe: neuerstart.at). „Wir sind zutiefst betroffen. Gewalt ist ein absolutes No-Go“, sagt er über den Fall in Meidling.

Shokat Walizadeh gibt Workshops zum Thema Integration. Ein wichtiger Teil davon ist auch die Männerarbeit.

Ein Schwerpunkt seines Vereins ist die Männerarbeit. „In Workshops erklären wir etwa, wie Beziehungen hier gelebt werden.“ Und das funktioniere: „Ein gebildeter Afghane, der in einem unserer Kurse war, hat erzählt, dass er geschlagen wurde und mit Gewalt aufgewachsen ist. Er kannte es nicht anders.“

Der Workshop habe ihn zum Umdenken gebracht. Kein Einzelfall, ist Walizadeh überzeugt: Er würde gerne noch mehr Workshops anbieten – allein, es fehle an Geld. Es gebe nun Gespräche mit der Stadt Wien. Walizadeh hofft, künftig mehr Workshops anbieten zu können.