Wertestudie: Wie Religiöse auf die Politik schauen

Maria Moser, Christoph Konrath und Regina Polak (von links) bei der Diskussion über Gott und die Welt im KURIER.

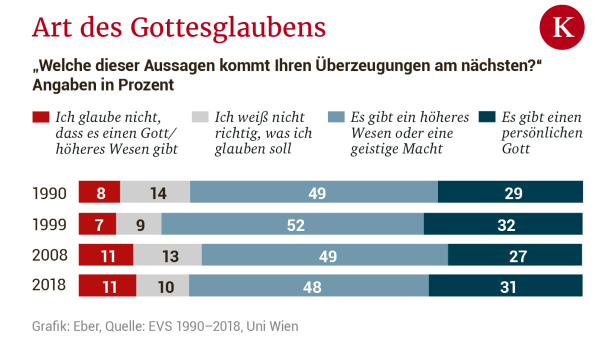

Wie denken gläubige Menschen über Politik? Welche Regierungsformen befürworten sie? Solche Fragen waren Teil der europäischen Wertestudie (siehe Grafik unten).

Wenig schmeichelhaft für Gläubige ist laut Studienautorin Regina Polak ein Befund: „Menschen, die sehr religiös sind und für die Gott sehr wichtig im Leben ist, sehnen sich tendenziell stärker nach einem starken Führer anstelle eines Parlaments.“

Das heißt nicht, dass sich jeder Kirchgänger eine starke Autorität wünscht. Im Gegenteil: „Bei religiösen Menschen, die sich sozial engagieren, sieht es ganz anders aus: Sie schätzen die Demokratie im eigenen Land deutlich mehr und haben auch mehr Vertrauen ins Parlament.“

Über die Gründe dafür und über die Frage, wie Kirchen die Demokratie stärken können, sprach Regina Polak mit Diakonie-Direktorin Maria Katharina Moser sowie mit dem Juristen und Politikwissenschafter Christoph Konrath.

Demokratie im Alltag

Konrath warf die Frage auf: „Was verstehen wir unter Demokratie? Die Summe der politischen Institutionen? Oder ist sie eine Lebensform, die alle Bereiche durchdringt?“

➤ Mehr lesen: Wertestudie: So hat Corona uns alle verändert

Am Ende gehe es darum, dass man Demokratie im Alltag erlebt. Das könne man nur in einer Gemeinschaft, wo man gemeinsame Regeln ausverhandeln muss, an die sich jeder hält, und wo man lernt, dass nicht alles so funktioniert, wie man das selbst gerne hätte. Menschen erfahren, dass es neben Geduld und Kompromissen auch Mut braucht, um Grundsätze wie Menschenwürde und Gleichheit aufrechtzuerhalten. Konrath: „Die Forschung zeigt, dass Menschen, die in einem Verein, einer Gemeinde etc. aktiv sind, besser damit umgehen können, wenn Politiker nicht die Leistungen erbringen, die man von ihnen erwartet.“

Leben außerhalb der eigenen Blase kennenlernen

Weiterer Vorteil: „In Gemeinden trifft man andere soziale Gruppen.“ Heißt: Man lernt ein Leben außerhalb der eigenen Blase kennen.

Moser weiß, wie wichtig es ist, dass sich Menschen als Teil einer Gesellschaft sehen: „Die Diakone beschäftigt deshalb die Frage der sozialen Integration.“

Die drei zentralen Fragen

Da seien drei Dinge wesentlich: Erstens: Kann ich teilhaben? Hat man also Zugang zu einer guten Arbeit, zum Gesundheits- und Bildungssystem etc.

Zweitens: Kann ich mitreden? Fühlt sich die Person in der Demokratie nicht repräsentiert, geht sie eher nicht wählen.

Drittens: Habe ich jemanden? Da geht es um Einsamkeitserfahrungen.

Moser: „17 Prozent sagen, wenn ich ein Problem habe, habe ich niemanden, an den ich mich wenden kann.“ Das hat Auswirkungen auf die politische Einstellung: „Wenn ich mich in einer Gemeinschaft aufgefangen fühle, bin ich weniger darauf angewiesen, mir einen autoritären Führer vorzustellen.“ Hier komme Kirchgemeinden eine wichtige Funktion zu.

Allerdings, so Polak, „gibt es einen großen Unterschied zwischen Ost- und Westeuropa: Wer in Osteuropa aktiver Teil einer religiösen Gemeinschaft ist, steht der Demokratie skeptischer gegenüber. Da stellt sich die Frage, welche Rolle hier die Kirche spielt.“

Für Konrath hat das historische Gründe: „Im Osten war die Lebensform auch nach 1945 stärker hierarchisch geprägt. Es gab immer jemanden, der einem sagte, wie er zu leben hat. Das übersehen wir bei der Entwicklung der Demokratie oft: Sie muss in der Lebenswelt der Menschen verankert werden.“

Bei wem sich Religiosität eher antidemokratisch auswirkt

Wobei Menschen, die aktiv in der Kirche sind, auch in Österreich nicht immer einer Meinung sein müssen: „Insbesondere an der Frage, wie man mit den Flüchtlingen umgeht, sind Gemeinden zerbrochen. Der Riss ging sogar durch die Familien“, weißt Polak.

➤ Mehr lesen: Jugendstudie: Nichts ist heute wichtiger als die Familie

Es geht eben nicht nur darum, ob sich jemand in der Kirche einbringt, sondern auch um seinen soziologischen Hintergrund: „Es sind in ganz Europa vor allem Ältere, Männer, Menschen auf dem Land und mit weniger Erwerbseinkommen, bei denen sich Religiosität antidemokratisch auswirkt.“

Doch können Religionsgemeinschaften etwas dazu beitragen, um die Demokratie zu stärken? Und wenn ja, was genau?

Lernen, die eigenen Werte und Normen zu begründen

Für Konrath steht fest: „Es geht nicht nur um die praktische Erfahrung in vielen Gemeinschaften, die uns prägen, und wo wir Demokratie einüben können. Gerade religiös geprägte Gruppen bieten die Chance, über Normen und Werte zu reden und zu lernen, diese zu begründen und sich einer Auseinandersetzung zu stellen. Das ist aber viel anstrengender, als das zu übernehmen, was Autoritäten vorschreiben.“

➤ Mehr lesen: Warum die Österreicher auf die Politik so grantig sind

Pastoraltheologin Polak verweist darauf, dass Katholiken verpflichtet sind, sich für das Gemeinwesen und die Gerechtigkeit einzusetzen – und zwar sowohl für die strukturelle Gerechtigkeit als auch für die auf persönlicher Ebene. „Kommt jemand dieser Verpflichtung nicht nach, schließt er sich selbst aus der kirchlichen Gemeinschaft aus.“

Die Protestantin Moser sieht das ähnlich: „In der Politik geht es um das gute Zusammenleben. Hier ist der zentrale Begriff die Gerechtigkeit, die für Christen zuerst von Gott kommt. Gläubige müssen sich fragen: Wie ruft uns Gottes Gerechtigkeit in die Verantwortung? Was ist unser Beitrag dazu, dass das gelingt?“

Immer mehr Menschen kehren der Kirche den Rücken

Die Kirchen stehen hier vor einer riesigen Herausforderung – auch angesichts der Tatsache, dass ihr immer mehr Menschen den Rücken kehren. Eine Gefahr, so Regina Polak, sei, dass das Christentum genutzt werde, um Feindbilder zu schüren: Hier die christlichen, demokratischen Werte – dort der Islam als Feindbild. „In einer Zeit, wo Kirchen merken, dass sie an Bedeutung verlieren, ist es eine Versuchung, auf dieser nationalistischen Welle mitzuschwimmen.“

Kommentare