Warum die Österreicher auf die Politik so grantig sind

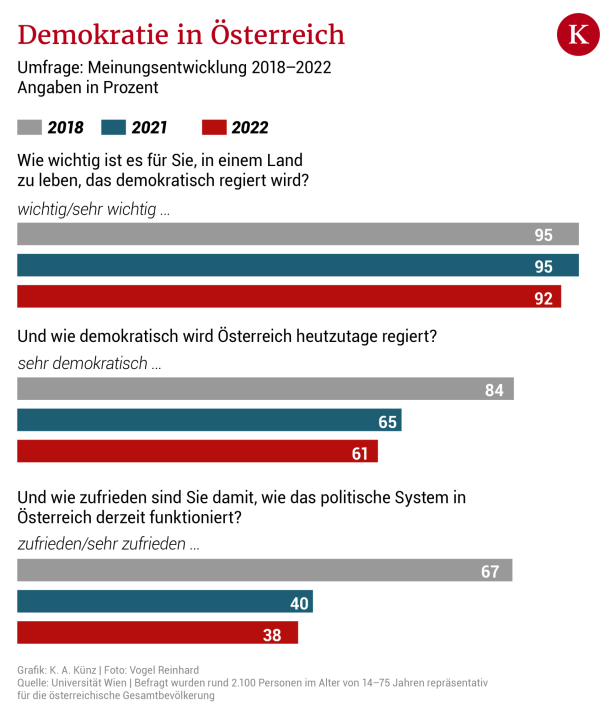

Den Menschen in Österreich ist es wichtig, in einer Demokratie zu leben. Doch mit der Art, wie in ihrem Land konkrete Politik gemacht wird, sind sie immer unzufriedener. Das geht aus der Europäischen Wertestudie hervor, die eigentlich nur alle zehn Jahre erstellt wird – während der Pandemie wurde eine gesonderte Befragung gestartet (siehe Grafik).

Was die Menschen so grantig macht und wie die Politik darauf reagieren sollte, war Thema einer Diskussionen auf KURIER-TV mit Sylvia Kritzinger (Uni Wien), Günter Ogris vom SORA-Institut und Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik.

Alarmierend ist laut Ogris: „Während die Menschen in unteren Einkommensschichten schon immer mehr als zur Hälfte unzufrieden mit der Politik waren, sind nun auch die mit mittlerem und höherem Einkommen kritisch: Bei ihnen hat sich das Vertrauen von 80 Prozent im Jahr 2019 auf 40 Prozent im Jahr 2022 halbiert. Heißt: Zwei Drittel fühlen sich vom politischen System als Menschen zweiter Klasse behandelt.“

Skandale und Zwang

Das habe viele Gründe. Zum einen wurde das politische System als Selbstbedienungsladen erlebt – „wie die Skandale und Chatprotokolle offenbart haben“, erläutert Ogris. Zum anderen wurde in der Pandemie den Menschen das Vertrauen entzogen, indem man ihnen Strafe androhte, wenn sie sich nicht an die Regeln hielten. „Das traf auch Menschen, die bisher nie mit staatlichen Kontrollen konfrontiert waren, wie sie andere etwa auf dem Arbeitsamt schon immer erlebt haben.“

Weiteres Beispiel sei die Inflation, die in Österreich im Vergleich zu Spanien oder der Schweiz besonders hoch ist: „Firmengewinne machen einen großen Anteil dieser Teuerung aus. Ändert die Politik daran nichts, steigt das Misstrauen – Ängste und Aggressivität verstärken sich, weil die Menschen eben sehen, dass in anderen Ländern Eingriffe in die Mieten oder Energiepreise möglich sind.“

Das ganze Interview im Video:

Werte/Demokratie: Sylvia Kritzinger, Günther Ogris, Paul Schmidt

Das Problem an der Sache, so Kritzinger: „Sind Menschen über einen langen Zeitraum unzufrieden, hat das langfristig Auswirkungen darauf, wie sie grundsätzlich zur Demokratie stehen – die Legitimität für diese Staatsform nimmt ab.“

EU als Sündenbock

Dabei, so merkt Paul Schmidt an, sind die Menschen im Vergleich zu anderen Ländern Europas mit der Politik im eigenen Land sehr zufrieden (hier liegt Österreich im oberen Drittel). Anders sieht es mit der Politik auf EU-Ebene aus – der wird in Österreich weit weniger vertraut als anderswo (hier ist das Land auf Platz 21 von 27). „Die Unzufriedenheit wird auch von heimischen Politkern geschürt, für die die EU immer als Sündenbock herhalten muss – für Entscheidungen, die sie selbst mit getroffen haben.“

Der Wunsch nach mehr Demokratie

Ogris will aber keinen Abgesang auf die Demokratie anstimmen: Viele, die von der aktuellen Politik enttäuscht sind, wollen schlicht mehr Demokratie – einige setzen hingegen auf ein „schnelleres Regieren, wie es in einem illiberalen Demokratiemodell der Fall ist.“ Und dieser Anteil wurde in den vergangenen Jahren etwas größer.

Vertrauen gewinnen

Wer da die Demokratie festigen will, muss das Vertrauen in das politische System stärken. Nur wie? Eine Antwort, so Politikwissenschafterin Kritzinger, sei „Kommunikation und Transparenz“. Konkret heißt das: „Politische Vertreterinnen und Vertreter müssen mit den Menschen auf Augenhöhe reden und nicht von oben nach unten nur erklären – nach dem Motto: Wir haben die Lösung und ihr hört zu. Menschen müssen auch die Möglichkeit haben, Vorschläge einzubringen.“

➤ Mehr lesen: Wie sich die Einstellung zur Arbeit verändert hat

Und sie fordert Mut ein. Mut, unangenehme Wahrheiten auszusprechen – etwa, dass manche Probleme wie Migration oder Klimakrise nicht einfach zu lösen sind oder nur in Zusammenarbeit mit den europäischen Partnern. „Zur Wahrheit gehört, dass wir nicht alles alleine, nur in Österreich, schaffen werden und bestimmte Gruppen nicht mitnehmen können.“

Im Studio (v.li.): Günter Ogris, Sylvia Kritzinger, Paul Schmidt. Moderation: Ute Brühl

Ängste schüren

Schmidt unterstreicht das: „Wir brauchen eine Politik, die mehr an der Lösung von Problemen interessiert ist als an den Problemen selbst, also eine Politik, die nicht auf Emotionen surft und bewusst Ängste schürt, nur um kurzfristig bei den Wählerinnen und Wählern zu punkten.“

Die Aufgabe der Politik sei eine andere: „Sie soll eigene Positionen formulieren und versuchen, die Menschen davon zu überzeugen. Bei großen Themen wie Klimawandel oder Pensionssicherung gilt es, in Generationen und nicht in Wahlperioden zu denken – eine solche Haltung macht übrigens einen Staatsmann bzw. eine Staatsfrau aus.“

Doch mit den Wählern in Kontakt zu bleiben, sei oft nicht einfach, wie Ogris feststellt: „Dabei ist es ganz wichtig, dass die wesentlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten ihre Ängste vor den Menschen aufgeben.“

Europäische Wertestudie

Sie ist ein europaweites Forschungsnetzwerk, das die „European Values Study“ (EVS) erhebt. Untersucht werden Werte und Einstellungen zu den Lebensbereichen Arbeit, Familie, Religion und Politik. Anfangs nahmen 15 europäische Länder teil, mittlerweile sind es 47 Staaten. Erhebungen gab es 1982, 1990, 1999, 2008, 2018. Während der Pandemie gab es 2021 und 2022 Sonderbefragungen. Österreich ist seit 1990 dabei.

Vertrauen in Institutionen

Nicht nur Regierung, Parteien und Parlament haben im Zeitraum von 2018 bis 2022 massiv an Vertrauen eingebüßt – auch andere Institutionen werden heute skeptischer betrachtet. So haben 2018 noch 72 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher dem Rechtssystem sehr vertraut – 2022 waren es noch 53 Prozent. Die Polizei rutschte von 87 auf 70 Prozent ab, das Bundesheer von 67 auf 60 Prozent.

Sylvia Kritzinger

Die Südtirolerin ist Politikwissenschafterin und Professorin für Methoden in den Sozialwissenschaften am Institut für Staatswissenschaft der Uni Wien. Sie ist eine der Projektleiterinnen in Österreich für die Europäische Wertestudie.

Paul Schmidt

Der Wiener ist Generalsekretär der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Die Institution hat sich zum Ziel gesetzt, über europäische Integration zu informieren und Debatten über die EU-Politik anzustoßen.

Günter Ogris

Der Sozialforscher leitet gemeinsam mit Christoph Hofinger das private Forschungsinstitut SORA, das regelmäßig Hochrechnungen und Wählerstromanalysen für den ORF erstellt. Zudem erstellt es jährlich den Demokratie-Monitor, der Warnsignale in der Demokratieentwicklung frühzeitig erkennt.

Auf Wähler zugehen

Mandatare fürchten sich verständlicherweise oft davor, in eine Veranstaltung zu gehen, um dort zu diskutieren. Zum Teil sei die Angst auch berechtigt – manche sind tatsächlich attackiert worden, und in den sozialen Medien seien Beschimpfungen an der Tagesordnung. „Das führt dazu, dass sich die Verantwortlichen in der Kommunikation zurückziehen. Doch Politik darf sich nicht zurückziehen – sie muss auf die Menschen zugehen und mit ihnen reden“, fordert Ogris. „Und wenn man Menschen dann auch noch als Gesindel bezeichnet, kann man nicht damit rechnen, dass sie einem vertrauen.“

Stattdessen müsse man Optimismus und Hoffnung verbreiten, so Kritzinger. Und den Menschen das Gefühl geben, dass auch tatsächlich etwas weitergeht. Denn ohne diesen Optimismus werde die Demokratie geschwächt und der Populismus gestärkt.

Kommentare