Nicht mehr jeder soll in Ambulanzen behandelt werden

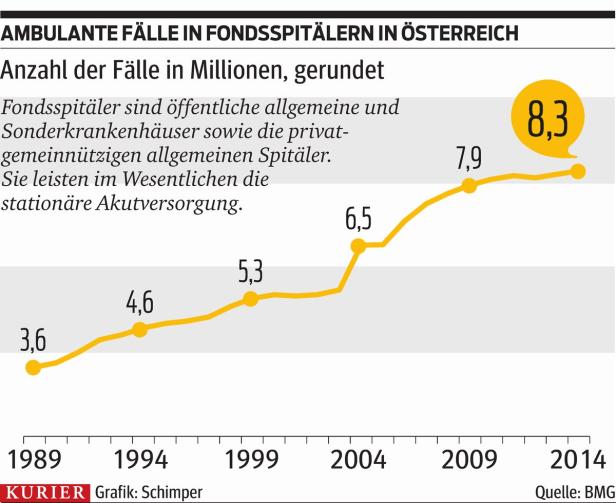

Wer selbst schon stundenlang im Wartezimmer einer Spitalsambulanz gesessen ist, den werden diese Zahlen nicht überraschen: Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist die Zahl der ambulanten Fälle in den heimischen Krankenhäusern um 27 Prozent gestiegen. Im Vorjahr waren es bereits mehr als 8,2 Millionen (siehe Grafik). Zu verlockend ist für viele Patienten das dortige Rundum-Angebot 24 Stunden am Tag, während die Öffnungszeiten von Ordinationen nach wie vor zu wünschen übrig lassen.

Notbremse

Jetzt sei es aber Zeit, die Notbremse zu ziehen, ist die Ärztekammer überzeugt. Zumal es immer schwerer werde, ärztliches Personal für die Krankenhäuser zu rekrutieren. "Wir werden strukturierte Zugänge im Gesundheitssystem brauchen", sagt Vizepräsident Harald Mayer. Geht es nach ihm, sollen Patienten nur noch per Überweisung oder im Notfall Ambulanzen besuchen dürfen. Entscheiden darüber könnte zum Beispiel der Hausarzt oder – in der Nacht bzw. am Wochenende – der jeweilige Bereitschaftsdienst.

Eine Umlenkung der Patientenströme würde auch eine enorme Kostenersparnis bringen, denn die Ambulanzen zählen zu den teuersten Einrichtungen im Gesundheitssystem. Würde man die Zahl der Ambulanz-Fälle nur um 50 Prozent reduzieren, ließen sich die Gesundheitsausgaben pro Jahr netto um 300 Millionen Euro senken, ergab eine Berechnung im Auftrag der Kammer.

Freilich: Wenn der Zugang zu den Ambulanzen erschwert wird, muss gleichzeitig das Angebot außerhalb der Spitäler ausgebaut werden.

Vertrauensarzt

Mayers Lösungsansatz ist das "Haus- und Vertrauensarzt-Modell". Vor allem Hausärzte sollen in ihren Kompetenzen aufgewertet werden und zur zentralen Anlaufstelle in allen Gesundheitsfragen werden. Sie sollen zudem enger mit Fachärzten und anderen Gesundheitsberufen vernetzt werden, die der Patient benötigt. Damit die Ambulanzen entlastet werden, bräuchte es laut Kammer rund 1300 zusätzliche Kassenstellen, aber auch gleichzeitig die Erleichterung von Gruppenpraxen und Ärzte-Netzwerken.

Zu "eindimensional" ist das Modell für die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz. Sie bevorzugt die derzeit heiß diskutierten Erstversorgungszentren (PHC), in denen Ärzte aber auch Pflegekräfte unter einem Dach arbeiten. "Das bringt vor allem für ältere oder multimorbide Menschen Vorteile."

Nichts von einer Zugangsbeschränkung für Ambulanzen hält man im Gesundheitsministerium: "Stattdessen tun wir sehr viel, um den niedergelassenen Bereich zu stärken, etwa mit den geplanten PHC", sagt eine Sprecherin.

Klagen gegen Röntgen-Institute überlegt sich der Hauptverband der Sozialversicherungsträger: Während Kassenpatienten oft bis zu acht Wochen auf ihre Untersuchung in einem Röntgen-Institut warten müssten, würden jene, die privat zahlen, in einigen Praxen vorgereiht, kritisiert Bernhard Wurzer vom Hauptverband laut Kronen Zeitung. Dies würde aber gegen die abgeschlossenen Verträge verstoßen, in denen eine derartige Bevorzugung ausgeschlossen sei. Die meisten Beschwerden liegen derzeit aus Wien, Niederösterreich und der Steiermark vor.

Laut Wurzer werden Vertragsauflösungen oder Klagen überlegt. Dafür werde aber zunächst ein Gutachten erstellt, weil von den Röntgen-Instituten verschiedene Konstruktionen gewählt und die Geräte an sich selbst oder an einzelne Ärzte vermietet wurden.

Der Vorwurf sei völlig unsinnig, kontert Manfred Baldt, Sprecher der Institute für Bildgebende Diagnostik. "Die langen Wartezeiten haben in Wahrheit eine einzige Ursache: Die Untersuchungen wurden ab 2010 durch den Hauptverband gedeckelt, gleichzeitig steigt der Bedarf und dadurch entstehen Wartezeiten."

Kommentare