Nutztiere in Österreich: Verehrt und verzehrt

Die Beziehung von Mensch und Nutztieren.

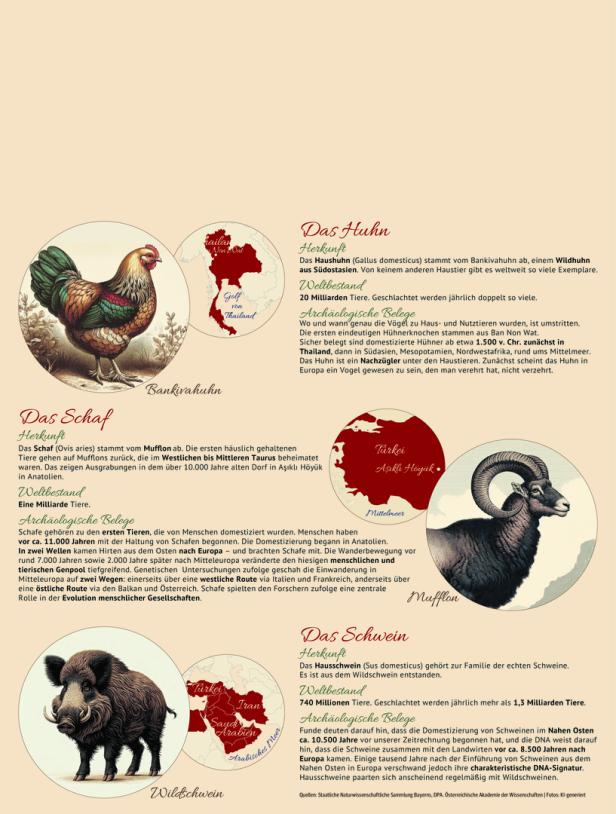

Die innige Beziehung entwickelte sich ganz, ganz langsam: Der Mensch und das wilde Dschungelhuhn fanden nur zögerlich zueinander.

Zuerst war das Hendel, das entdeckte, dass es beim Menschen etwas zu holen gab. Denn dieser baute Reis und Hirse an. „Das Huhn saß also zunächst am reich gedeckten Tisch der Menschen“, schreibt Nicole Gronemeyer in der Naturkunden-Reihe zum Thema Hühner. „Bevor dieser für sich einen Nutzen entdeckte und begann, es zu domestizieren.“ Die ersten Belege von Hühnern als Haustieren finden sich in Thailand etwa 1.500 v. Christus.

Es ging nicht darum, das Federvieh zu verzehren, sondern darum, es zu verehren – anfänglich. Der Ausgang der Geschichte ist bekannt, er ist zum Nachteil des Huhns. Die Beziehung ist jetzt unterkühlt, rein wirtschaftlich geprägt. Das passierte oft in der Geschichte der Domestizierung.

Grafik: Carina Tichy

Wild geblieben

Wilde Kreaturen zu gefügigen Haustieren zu machen, ist keine einfache Angelegenheit. Gezähmt heißt übrigens nicht domestiziert. Ein Löwe, der sich streicheln lässt, ist immer noch ein Wildtier.

Tausende Jahre lang versuchte der Mensch, Tiere zu domestizieren und sie sich zunutze zu machen – bei vielen gelang das nicht. Es gibt heute nur etwa 20 Nutztierarten. Ein Fehlschlag war etwa die Gazelle. Die Menschen hielten sie in ersten Bauernkulturen, aber zu Haustieren wurden sie nie.

„Die Tiere müssen das auch wollen“, sagt Archäozoologe Alfred Galik von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Das Schaf wollte.

„Siedlungen waren von Anfang an attraktiv für eine Reihe von Kulturfolgern“, erklärt Joris Peters, Paläoanatom an der Ludwig Maximilan-Universität München im Magazin Einsichten. Die Getreidefelder waren wohl der erste Anknüpfungspunkt. Bei Schweinen auch die Abfälle, die Menschen hinterließen.

Waren die Tiere einmal eingemeindet, tauchten andere Probleme auf. Denn Tierhaltung will gelernt sein. Und so machten die Menschen in den Anfängen auch Fehler. Krankheiten waren die Folge. Wie Knochenfunde zeigen, litten die Tiere unter Gelenkschäden, erklärt Galik.

Die frühen Populationen waren aber längst nicht so isoliert, wie sie es heute sind. Immer wieder verpaarten sich Wild- mit Haustieren. Entweder ungewollt auf den Weiden oder vom Menschen gewollt, um den Bestand wieder aufzustocken.

Es gibt noch viel zu forschen. Denn jeder neue Knochenfund kann die Geschichte verändern. Analysiert werden kann nur, was auch gefunden wird. Und das ist oft nicht viel – bedenkt man die vielen Jahrtausende, in denen die Überreste unter der Erde liegen.

118 Schafknochen aus 12.000 Jahren und deren Genanalysen brachte die Forscher vor Kurzem um einen Schritt weiter: Sie bestätigten nun, dass die Domestizierung in Südostanatolien begann. Eine Studie konnte die Entwicklung der Schafpopulation in Europa und Asien über die vergangenen 10.000 Jahre rekonstruieren, meldete die Österreichische Akademie der Wissenschaften. Damit der Mensch auch weiß, woher die Tiere kommen, die er hält.

Kommentare