Wie der Klimawandel die Alpen zu tickenden Zeitbomben macht

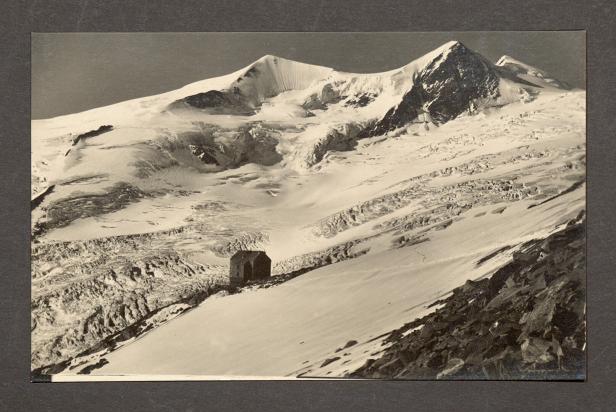

Blick auf den Schlatenkees in der Venedigergruppe.

Ende Juli donnern vom 3.559 Meter hohen Rainerhorn in der Venedigergruppe Fels- und Eismassen ins Tal. Felssturz und Lawine erreichen fast die Aufstiegsspur zum Großvenediger, einem der beliebtesten Bergsteiger-Ziele Österreichs.

Wenige Tage danach ist eine Abordnung des Deutschen Alpenvereins (DAV) auf der Neuen Prager Hütte, einem beliebten Ausgangspunkt für Touren auf den Großvenediger.

Bergführer Hans Hocke ist dabei, seit Jahrzehnten geht er mit Gruppen auf die höchsten Berge in den Alpen, kennt sie wie die sprichwörtliche Westentasche.

Er spricht die Gefahren, die der Klimawandel in den Bergen auslöst, unverblümt an: „Diese Scheiße haben wir am Arsch, dass überall ein Steinbrocken rausfallen kann.“

Bergführer Hans Hocke vom Deutschen Alpenverein.

Er trauert den Eisrouten auf den Großglockner nach, die zu einem Großteil von den steigenden Temperaturen weggerafft wurden: „Klassische Eiswände gibt es fast nicht mehr.“

Felssturz am Großglockner

Dabei wären diese Eisrouten gerade für das Bergführertraining von großer Bedeutung. Und fast prophetisch sagt er: „Mich wundert ja, dass der Großglockner noch steht.“

Prophetisch deshalb, weil wenige Tage danach ein Felssturz den beliebten Stüdlgrat von Osttirol auf den Großglockner erschüttert hat. Der Weg konnte zwar bald wieder freigegeben werden, die Gefahren auf den Bergen nehmen durch Felsstürze, verstärkt ausgelöst durch die Klimakrise, massiv zu, warnt der Bergsteiger.

Mensch "fast vollständig" verantwortlich

Warum das so ist, erklärt Tobias Hipp. Der Geowissenschafter ist beim Deutschen Alpenverein für Klimawandel und Gletscher zuständig und präsentiert ernüchternde, wenn nicht erschreckende, Daten, die den Gletschern, und damit den Bergen, zu schaffen machen.

Geowissenschafter Tobias Hipp vom Deutschen Alpenverein.

Veränderungen, die „fast vollständig auf den menschlichen Ausstoß von Treibhausgasen zurückzuführen sind“, betont Hipp. Dazu muss man wissen, dass die Temperatur in den Alpen wesentlich stärker steigt als im globalen Schnitt.

Während weltweit gerade das 1,5-Grad-Ziel überschritten wird, messen wir in Österreich im Mittel einen Anstieg um 3,1 Grad seit 1900. Seit 1980 ist die Temperatur um 2,7 Grad gestiegen.

Null-Grad-Grenze steigt weit nach oben

Die 0-Grad-Grenze ist dadurch seit 1975 im Sommer in den Bergen um 350 Meter nach oben gewandert und liegt jetzt bei etwa 3.680 Metern. Der Großvenediger ist 3.657 Meter hoch.

Der Klimawandel hat laut Hipp auch dazu geführt, dass im Berginneren, in etwa zehn Metern Tiefe, die Temperatur um fast ein Grad gestiegen ist.

Eine Wegemarkierung in der Venedigergruppe.

Das Problem nennt Hipp beim Namen: „Dadurch nimmt die Hang- und Felsstabilität signifikant ab.“ Und weil die Temperaturzunahme im Berginneren mit mehreren Monaten Verzögerung erfolgt, sind Fels- und Bergstürze „meist Resultat von Hitzewellen aus dem vorigen Sommer“.

Permafrost, "Kleber der Alpen", geht verloren

Denn durch die Wärme im Inneren des Berges taut der Permafrost auf – der „Kleber der Alpen“. Das führe zu einem großen Stabilitätsverlust.

Nach jetzigem Stand geht es in den Alpen Richtung fünf bis acht Grad Erwärmung. Hipp: „Der Wegebau ist in dem Gelände nicht möglich, uns werden Felsen und Hänge auf die Füße fallen.“ Auch er wird deutlich: „In den Alpen gibt es auf vielen Quadratkilometern tickende Zeitbomben.“

Dramatische Prognose

Besserung ist nicht in Sicht, weil der CO2-Ausstoß nicht entscheidend gestoppt wurde und die aktuelle Entwicklung über Jahrzehnte in Stein gemeißelt ist. In den Bergen im wahrsten Sinn des Wortes. Denn Hipp weiß: „In den nächsten 14 Jahren werden 50 Prozent der aktuellen Eismasse der österreichischen Gletscher abgeschmolzen sein.“

Diese Analyse teilen auch die Gletschermesser des Österreichischen Alpenvereins, die Jahr für Jahr zweifelhafte Rekordverluste der Gletscher vermelden müssen.

"Laufen der Entwicklung hinterher"

Wie schnell sich die Gletscher zurückziehen, ist beim Aufstieg zur Neuen Prager Hütte vom Matreier Tauernhaus zu sehen. Florian Jungreit vom Nationalpark Hohe Tauern schärft den Blick für die Veränderungen.

Abzweigung zum Rundweg zur Gletscherzunge des Schlatenkees.

Etwa an der Abzweigung zum Gletscherzungen-Rundweg. Dieser wurde 2014 neu gebaut, um einen relativ leichten Zugang zum Schlatenkees zu ermöglichen. Nur vier Jahre später war auf diesem Rundweg die Gletscherzunge schon nicht mehr zu sehen. Jungreit: „Wir laufen der Entwicklung hinterher.“

Florian Jungreit vom Nationalpark Hohe Tauern.

Dabei sind die schmelzenden Gletscher, was die Bergwelt auch für den Tourismus unattraktiver macht, nicht das einzige Problem, das durch den Klimawandel ausgelöst wird.

Vielfältige Probleme durch hohe Temperaturen

Jungreit führt den Wegfall des Wildwassersports in Flüssen, die von Gletscherwasser gespeist werden, an. Aber auch die verstärkt auftretenden Hochwasser durch Starkregen in den Bergen werden immer mehr Probleme bereiten, weiß er. Und zwar zusätzlich zu den Schäden an der Wegeinfrastruktur und der dadurch verstärkten Gefahr von Hangrutschungen und Felsstürzen.

Denn Hochwasser bereitet den Fischen in den Alpengewässern große Probleme, ebenso die wärmer werdenden Bäche. Jungreit: „Dann treten immer mehr Krankheiten und mehr Parasiten auf. Diesen Druck auf Bachforelle und Äsche spüren wir hier.“

Lärchen kommen nach tausenden Jahren zurück

Am Weg nach oben weisen Jungreit und Hipp auch auf ein anderes Phänomen hin. Jungbäume sprießen, junge Lärchen beginnen, in einer Höhe weit über der eigentlichen Baumgrenze zu wachsen.

Auf dem Weg zur Prager Hütte am Großvenediger sprießen wieder Lärchen.

Lärchen hat es zwar früher auch in dieser Höhe geben – beim Salzbodensee wurde ein rund 10.000 Jahre alter, gut erhaltener Lärchenstamm gefunden. Kein Grund zur Sorge also?

Jungreit: „Warmwellen waren früher planetarische Geschichten. Heute ist die Geschwindigkeit der Veränderung enorm. Das ist kein Zyklus wie früher.“

Und er mahnt ein, dass klimapolitische Ziele eingehalten werden: „Der Natur ist es egal, was geopolitisch passiert. Die Veränderung betrifft uns Menschen.“

Kommentare