Kein Verfahren nach Vergewaltigung: "Ich war nicht Opfer genug"

Weihnachten wird für Emma Gruber (Name geändert) nie wieder dasselbe sein. Ein Fest, das man in der Regel im Kreise seiner Liebsten verbringt, wurde für die junge Frau zum Albtraum.

Begonnen hatte der Abend mit einem Essen mit der Großfamilie. Es wurde spät. Emma beschloss deshalb, im Hause ihres Vaters, der getrennt von der Mutter lebt, zu übernachten. „Mein Stiefbruder hat mir dann angeboten, in seinem Bett zu schlafen. Er sagte, er würde auf der Couch schlafen“, erzählt Emma. Ihr Stiefbruder schlief nicht auf der Couch.

Was dann passierte, weiß Emma nicht mehr bis ins kleinste Detail – durch das erlebte Trauma geriet sie in eine Art Schockstarre. „Bei Traumata ist es aber normal, sich nicht an alles zu erinnern.“ Aber eines stand für Emma fest: Sie war vergewaltigt worden. Drei Tage nach dem Übergriff erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Bruchteil vor Gericht

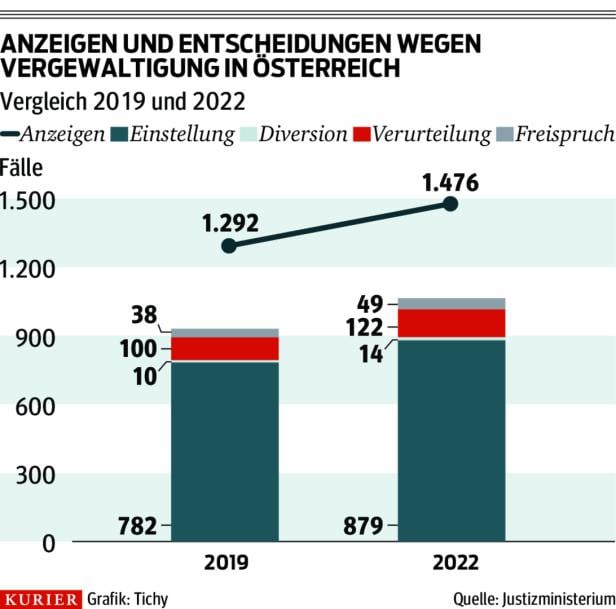

Damit ist die junge Frau alles andere als allein, wie ein Blick in die Auswertungen des Justizministeriums (BMJ) zeigt: 2022 gab es 1.476 Anzeigen wegen Vergewaltigung, 2019 waren es 1.292. Nur ein Bruchteil dieser Fälle landet tatsächlich vor Gericht, der Großteil der Anzeigen wird schon im Verantwortungsbereich der Exekutive nicht mehr weiterverfolgt.

Jene Fälle, denen sich die Staatsanwaltschaft annimmt, enden vergleichsweise sehr häufig mit einer Einstellung. Das zeigt auch die aktuellste Zahl aus dem BMJ: Im vergangenen Jahr wurden 879 Verfahren eingestellt, in nur 122 Fällen kam es zu einer Verurteilung.

Nicht so bei Emma. In ihrem Fall reichte die schriftliche Stellungnahme des Beschuldigten aus, um das Verfahren einzustellen. Dabei musste die junge Frau all ihren Mut zusammennehmen, um jemanden aus ihrer Familie anzuzeigen. Doch bereits die Einvernahme bei der Polizei sei traumatisch verlaufen. „‚Das zählt nicht als Vergewaltigung‘, war das Erste, was die Polizistin gesagt hat“, erzählt Emma. Sie sei durch diese Aussage paralysiert gewesen und habe die ganze Zeit auf das Bild hinter der Beamtin starren müssen, das Acryl eines weinenden Mädchens – im Vernehmungszimmer wohlgemerkt.

Warum habe sie sich überhaupt sicher genug gefühlt, in diesem Haus – dem Haus ihres Vaters – zu übernachten? Warum habe sie nicht laut um Hilfe geschrien? „Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht habe. Dabei ist wissenschaftlich erwiesen, dass man als Opfer in solchen Situationen als Schutz einfach erstarrt“, schildert Emma.

Nach dem Übergriff war die junge Frau auch im Krankenhaus, um DNA- und Gewaltspuren sichern zu lassen. „Die Ärztin dort meinte, dass meine Verletzungen typisch für eine Vergewaltigung sind.“ Die Staatsanwaltschaft sah das aber offenbar anders. „Mangels Zeugen oder anderer Beweismittel sowie aufgrund der leugnenden Verantwortung des Beschuldigten kann nicht festgestellt werden, ob der Geschlechtsverkehr mit dem Opfer gegen deren Willen erfolgte“, hieß es in der Einstellungsbegründung der Behörde.

Gegenwehr des Opfers?

Die Frage, inwieweit sich das Opfer gewehrt hat, spielt bei den Ermittlungen eine große Rolle. Und zeigt die unterschiedliche Wertung von Delikten auf: „Bei Eigentumsdelikten wie Raub oder Diebstahl wird im Gegensatz zu Sexualdelikten auch nicht geprüft, ob sich das Opfer ausreichend gewehrt hat“, sagt Christa Pölzlbauer, ehemalige Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings. Ein weiteres Problem bei Übergriffen ist die Frage der Nachweisbarkeit. Mit dieser Herausforderung sind speziell die Ermittler und die Staatsanwaltschaft konfrontiert. „Aufgrund der Art des Delikts sind in der Regel keine Zeugen anwesend. Sofern keine sofortige Spurensicherung stattfindet und eine Anzeige erst später erfolgt, sind oft keine objektiven Beweisergebnisse vorhanden“, so eine Sprecherin des Justizministeriums.

Vergleiche man die Einstellungen mit den Gesamterledigungen, komme man auf etwa 60 Prozent. „Die hohe Zahl der Anzeigen und die Sensibilität der Materie führen dazu, dass wir jede einzelne akribisch prüfen und ermitteln“, sagt die Sprecherin.

Diese Aussage kann Emma aus eigener Erfahrung nicht bestätigen: „Ich habe DNA-Spuren gesichert, Verletzungen dokumentiert, Chats mit Freunden vorgelegt. Aber das alles hat nicht einmal für ein Gerichtsverfahren gereicht. Ich war nicht Opfer genug.“

Kommentare