Cold-Case-Ermittler: Heiße Spuren in kalten Fällen

Vor 30 Jahren war DNA-Analyse Science- Fiction. Heute kann man aus Haaren ohne Wurzel DNA gewinnen

Sie sollen die schwierigsten Fälle lösen – jene, die sonst noch keiner lösen konnte. Das Team des Cold Case Management (CCM) im Bundeskriminalamt versucht auch Jahre, nachdem andere Ermittler die Fallakten weglegen mussten, neue Spuren zu finden. Geht man in der österreichischen Kriminalgeschichte 50 Jahre zurück, sind das rund 300 Mordfälle, die ungeklärt sind.

Aber wie ist es überhaupt möglich, Fälle nach mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten noch zu lösen? „Man ist immer auf der Suche nach neuen Ermittlungsansätzen und muss wissen, mit welchen Spuren man überhaupt arbeiten kann“, sagt die Leiterin des CCM, Petra Huber-Lintner.

Petra Huber-Lintner leitet das Cold Case Management

Sisyphusarbeit

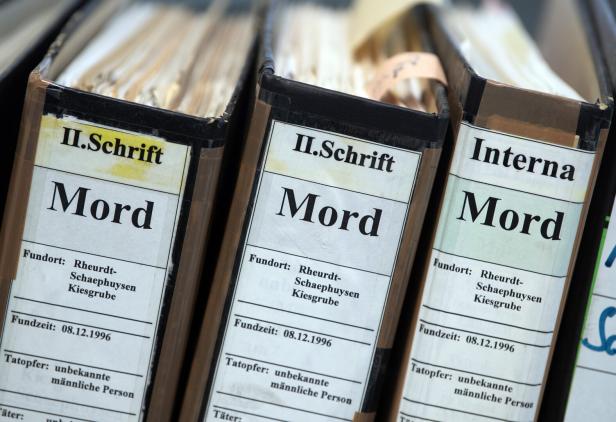

Es klingt nach einer Sisyphusarbeit. Erst müssen alle Akten eines Falls zusammengetragen werden, sowohl aus den jeweiligen Landeskriminalämtern (LKA) als auch bei Gerichten. Dann begeben sich die Ermittler auf die Suche nach den dazugehörigen Beweismitteln, die manchmal im Landesgericht, bei der Gerichtsmedizin, beim LKA oder anderswo verwahrt werden. Vielfach sind die Beweismittel im Lauf der Jahre bereits durch viele Hände gegangen, was es den Ermittlern schwierig macht.

„Die DNA-Analyse hat sich erst in den 2000er-Jahren so richtig etabliert. Vorher war das wie Science-Fiction. Anders als heute wurde damals am Tatort nicht immer darauf geachtet, Handschuhe zu verwenden“, erklärt ein Ermittler. Das bedeutet wiederum, dass von alten Beweismitteln zwar DNA gesichert werden kann, diese aber möglicherweise von Personen stammt, die bei den Ermittlungen involviert waren. Heute werden alle Personen, die sich am Tatort befinden, wie Polizisten, Feuerwehr- oder Rettungsleute, über ihre DNA als Täter ausgeschlossen.

Die Ermittler wälzen viele alte Akten von Mordfällen

Der Fall um den vergifteten Tanzschulbesitzer Heinz Kern, der älteste Cold-Case-Fall Österreichs (siehe Infobox), sei ein Beispiel dafür, wie früher mit Beweismitteln umgegangen wurde, erklärt Huber-Lintner: „Ein Beweismittel im Fall Kern wurde zu ,Aktenzeichen XY‘ gebracht und dort hergezeigt. Da hat sich leider niemand Gedanken gemacht, ob dabei Spuren vernichtet werden.“

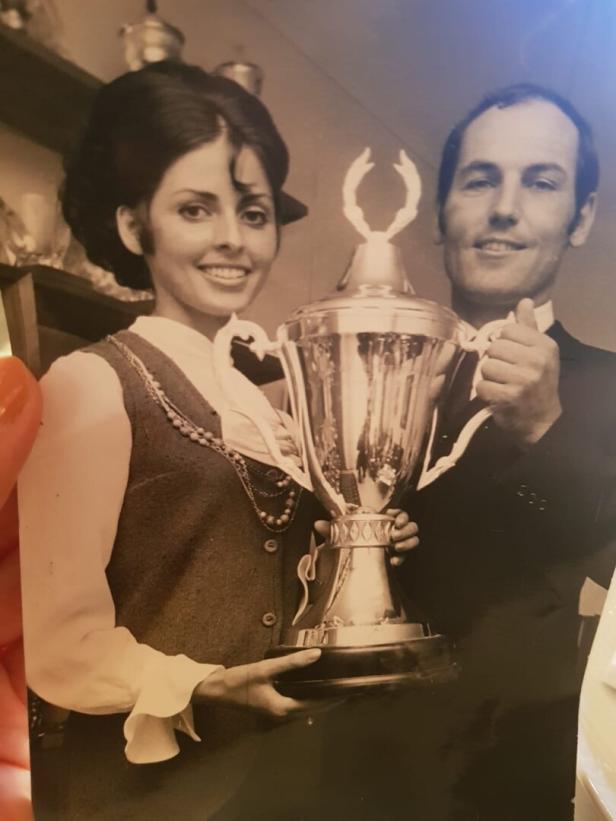

Der Tod von Tanzschulbesitzer Heinz Kern ist seit einem halben Jahrhundert ungeklärt und damit der älteste Cold Case in der österreichischen Kriminalgeschichte.

Es war der 14. September 1972, als es an der Türe eines Altbaus in Graz läutete. Helga Kern öffnete und der Postbote drückte ihr ein Paket in die Hand. Darin befand sich eine Art Geschenkkorb, der an ihren Mann, den Turniertänzer und Tanzlehrer, Heinz Kern adressiert war. In dem Schuhkarton lagen verschiedene Lebensmittel und ein Dankesbrief, in dem der Absender einen „guten Appetit“ wünschte. Unterschrieben war der Brief mit „Josef Mautner“ – ein erfundener Name, wie sich später herausstellen sollte.

Heinz Kern machte sich gleich über das Paket her, das Verhackerte schmeckte ihm besonders gut. Doch es sollte sein Todesurteil sein, der Aufstrich war vergiftet. Einen Tag später starb Heinz Kern unter qualvollen Schmerzen. Kurz darauf stellte der Gerichtsmediziner fest, dass der Aufstrich mit Arsen versetzt war. Die Tat war also von langer Hand geplant gewesen.

Aber konnte sich der Mörder oder die Mörderin überhaupt sicher sein, dass ausschließlich Heinz Kern davon essen würde? Und in welchem Verhältnis standen Opfer und Täter zueinander? Sofort brodelte die Gerüchteküche in Graz auf der Suche nach einem Motiv.

Der 33-jährige Kern war erfolgreich, führte seine eigene Tanzschule und war gemeinsam mit seiner Frau ein außergewöhnlich guter Tänzer. Die beiden waren mehrere Male österreichische Staatsmeister und gewannen einen Weltcup. Gab es Neider? Trotz akribischer Ermittlungen ist der Fall aber bis heute ungeklärt.

Quantensprung

Gibt es in einem Fall schon eine Täter-DNA, kann das Team des CCM sie erneut untersuchen lassen, denn der Fortschritt in der Kriminaltechnik spielt den Ermittlern in die Karten. In den 1980er-Jahren konnte man aus Blut das Geschlecht feststellen, heute kann man sogar aus einem Haar ohne Wurzel DNA sichern. Alle fünf Jahre gibt es laut den Ermittlern diesbezüglich einen Quantensprung. Die Arbeit des CCM findet aber nicht nur am Schreibtisch statt: „Natürlich sind die Gegebenheiten an den Tatorten meistens anders als zum Zeitpunkt des Verbrechens. Vor Ort bekommt man aber dennoch ein Gefühl für gewisse Dinge. Zum Beispiel, ob sich Wege in einem bestimmten Zeitrahmen ausgehen“, erklärt der Ermittler.

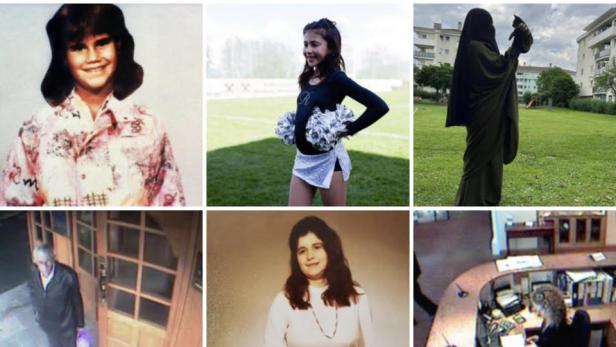

Die Fälle landen über verschiedene Wege beim CCM. Man steht sowohl mit den LKAs als auch mit dem Kompetenzzentrum für vermisste Personen im ständigen Austausch. „Manchmal sind es auch Ermittler, die uns kurz vor ihrer Pension bitten, einen ungelösten Fall, der ihnen im Magen liegt, noch einmal anzuschauen“, sagt Huber-Lintner. Mit einem frischen Blick darauf zu schauen, sei ein wichtiger Schritt. „Eine neue Perspektive ist unser Mehrwert. Der Täter steht in vielen Fällen, die später geklärt werden, schon in den Akten. Wenn man aber lange an einem Fall dran ist, bekommt man mitunter Scheuklappen.“

Ein weiterer großer Vorteil der CCM-Ermittler sei deren Spezialisierung. Während die LKAs im Arbeitsalltag ständig mit neuen Fällen beschäftigt sind, kann man sich hier voll auf ausgewählte Fälle konzentrieren.

Heinz und Helga Kern waren Tanz-Profis, holten viele Pokale. Der Tod des Ehemanns ist weiter ungeklärt

Handfeste Beweise

Auf neue Zeugenaussagen allein könne man sich nach vielen Jahren nicht verlassen. Vor Gericht zählen nur handfeste Beweise wie eben DNA. Das Ziel sei natürlich, so viele Fälle wie möglich zu klären. „Gewalttaten wie Mord verjähren nie. Daher wird jeder neue Ansatz konsequent und mit modernsten Methoden verfolgt, um den Tätern auf die Spur zu kommen und den Hinterblieben des Opfers endlich Klarheit zu verschaffen. Das ist den Angehörigen und uns wichtig“, sagt Huber-Lintner.

Kommentare