Philosophin Lisz Hirn: "Rücktritt muss ohne Vernichtung möglich sein"

Wenn Lisz Hirn heute, Sonntag, in Linz die Eröffnungsrede des Brucknerfestes hält, liegt die meiste Arbeit hinter ihr. Mehrmals musste die Philosophin und Autorin in den vergangenen Wochen aufgrund aktueller Ereignisse Inhalte adaptieren.

Dabei war es ihr immer wichtig, „die Balance zu finden und auch Bruckner genügend Raum zu geben“.

KURIER: Klaus Luger ist – nach viel Druck – als Bürgermeister zurückgetreten. Was halten Sie von der Rücktritts- und Fehlerkultur in Österreich?

Lisz Hirn: In Österreich gibt es viel Schadenfreude, nicht nur der anderen Parteien, sondern der Bevölkerung. Die Fehlerkultur ist hier sehr zu hinterfragen. Da geht es nicht darum, etwas zu vertuschen. Das sind schwere Fehler. Es wird aber aktuell nicht der Boden bereitet, dass zukünftig diese Fehler nicht vertuscht werden, weil jeder Angst haben muss, dass er vernichtet wird. In unser aller Interesse plädiere ich dafür, zu überdenken, wie wir diese Fehlerkultur betreiben.

Wieso ist das wichtig?

Wir wollen ja neue, jüngere Menschen in der Politik. Was sich da aktuell abbildet, ist nicht einladend. Es muss Möglichkeiten geben, einen Rücktritt hinzulegen, ohne das Gesicht vollkommen zu verlieren. Das aktuelle Verhalten zieht die falsche Klientel in der Politik an. Der politische Beruf ist sehr unattraktiv geworden, kaum jemand will mehr Verantwortung übernehmen.

Wieso kam der Rücktritt von Klaus Luger so spät?

Dass jemand so lange an der Macht festhält, hat in Österreich sicher damit zu tun, dass jeder Angst hat, das Gesicht zu verlieren, sobald man Fehler zugibt. Da setzt der Mechanismus des Überlebenwollens ein. Aber Fehler müssen möglich sein.

Zu Bruckner: Was können wir noch von ihm lernen?

Anton Bruckner ist ein sehr gutes Exemplar für das ausgehende 19. Jahrhundert, das uns mit seinen Ideen noch heute sehr in Beschlag nimmt, siehe Nationalstaat, Kleinfamilie, Einfluss der Kirche auf die Bildung, Kolonialismus. All diese Themen hängen uns nicht vollständig aufgearbeitet nach.

Spannend bei Bruckner war, dass er ja äußerlich der totale Biedermann war, etwa auch im Umgang mit dem weiblichen Geschlecht. In seinem künstlerischen Schaffen war er dagegen sehr unkonventionell. Das regt die Diskussion an, inwieweit man die Künstlerperson vom Schaffen trennen kann.

Was sind aktuell die Gefahren für Kunstschaffende, etwa durch KI?

Diese Diskussion gibt es bei jeder technologischen Entwicklung. Wir hatten das bei der Malerei, Fotografie, beim Film. Es gibt Bedrohungen, etwa dass Dinge vereinnahmt werden und plötzlich einem Tech-Giganten gehören. Das sind eher wirtschaftliche Gefahren.

Benutzen Sie KI?

Nein, ich bin auch sehr vorsichtig, welche Apps ich installiere. Ich würde sonst zu viel auslagern, weil es einfach zu gut funktioniert. Ich versuche, diese Angebote zu reduzieren, aber es ist schwer. Damit das gelingt, bin ich streng mit mir.

Wie handhaben Sie das innerfamiliär?

Relativ diszipliniert. Es gibt Orte und Zeiten, wo das Handy keine Rolle spielen soll. In der Schule kommt man dem oft nicht mehr aus, es gibt ja diverse LernApps. Ich bin aber gegen Verbote.

Dabei gibt es mittlerweile viele Expertinnen und Experten, die für ein generelles Smartphone-Verbot bis 16 plädieren.

Ich würde dem an sich beipflichten, aber ich sehe auch, dass analoge Angebote sehr wohl wirken. Es ist nicht so, dass wir dieser Entwicklung schutzlos ausgeliefert sind.

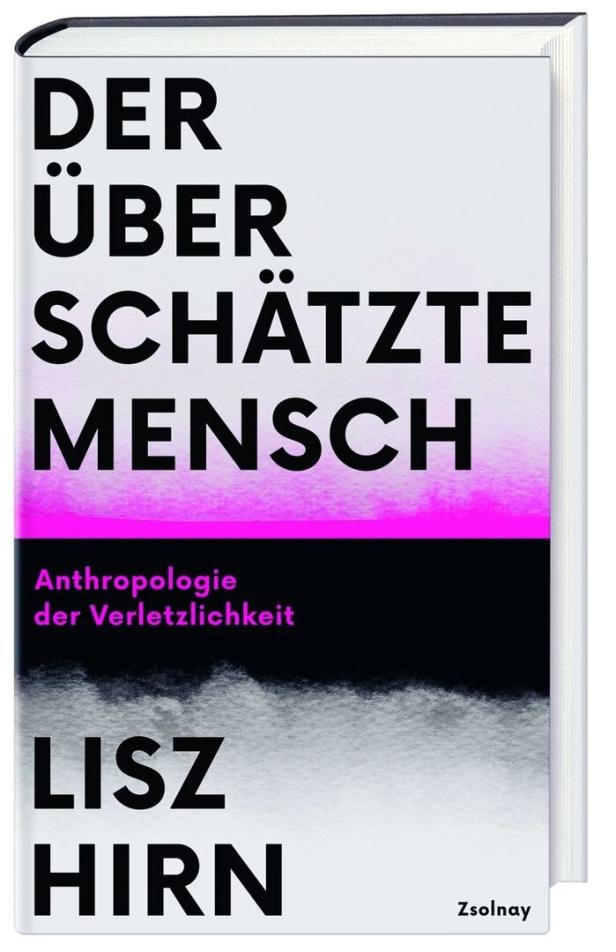

Ihr aktuelles Buch heißt „Der überschätzte Mensch“: Wer ist das?

Es gibt die Vorstellung, dass wir es lernen werden, mit diesen Maschinen umzugehen. Das glaube ich nicht. Die Apps sind perfekt designt und süchtig machend. Wir werden Regularien brauchen. Das ist der überschätzte Mensch: Jener, der glaubt, dass diese Souveränität von selbst kommt.

Hat der überschätzte Mensch auch Potenziale?

Eines der großen Potenziale ist, zu erkennen, wie verbunden wir miteinander sind. Etwa beim Sorgen für andere, bei der Pflege. Das ist einer der Bereiche, wo uns die KI nicht sehr viel abnehmen wird. Teile ja, aber der persönliche Umgang wird bleiben.

Leben

Elisabeth Katharina, kurz Lisz, Hirn wurde in der Steiermark geboren und lebt nun in Wien

Wirken

Hirn studierte Philosophie in Graz, Paris und Wien und Gesang in Wien und Kathmandu. Sie ist Obfrau des Vereins für praxisnahe Philosophie und im Vorstand der Gesellschaft für angewandte Philosophie

Werk

Aktuell: „Der überschätzte Mensch“, 128 Seiten, erschienen im Zsolnay Verlag.

Sie sind Philosophin? Was kann, soll und muss Philosophie denn für die Gesellschaft leisten?

Ich habe eine Aversion gegen den Nützlichkeitsgedanken. Um ein Problem zu bearbeiten, brauchen wir eine Analyse vom Istzustand. Da kann Philosophie einen Beitrag leisten. Eine wirtschaftliche Bewertung wird hier schwer. Die Umsetzung der Lösungen muss von anderen kommen. Da sind wir wieder bei der Politik. Es sollen auch andere Visionen von Gesellschaft möglich gemacht werden, die durchaus provozieren können.

Die Statue der gebärenden Maria im Linzer Dom hat provoziert. Sie wurde geköpft. Warum?

Es ist die Ohnmacht damit umzugehen, dass der weibliche Körper jetzt auch bei Themen präsent ist, die lange tabuisiert waren. Da gehört die Menstruation genauso dazu wie Schwangerschaftsabbrüche oder eben das Gebären. Emanzipation ist höchstens ein frommer Wunsch. Bei der Umsetzung hinken wir sehr hinterher. Emanzipation wäre für mich, dass es kein Problem mehr ist, mit diesen Körperlichkeiten umzugehen. Dass nichts und niemand tabuisiert, geheiligt, instrumentalisiert oder sexualisiert wird.

Kommentare