Auf den Spuren der Völker, wo die Frauen das Sagen haben

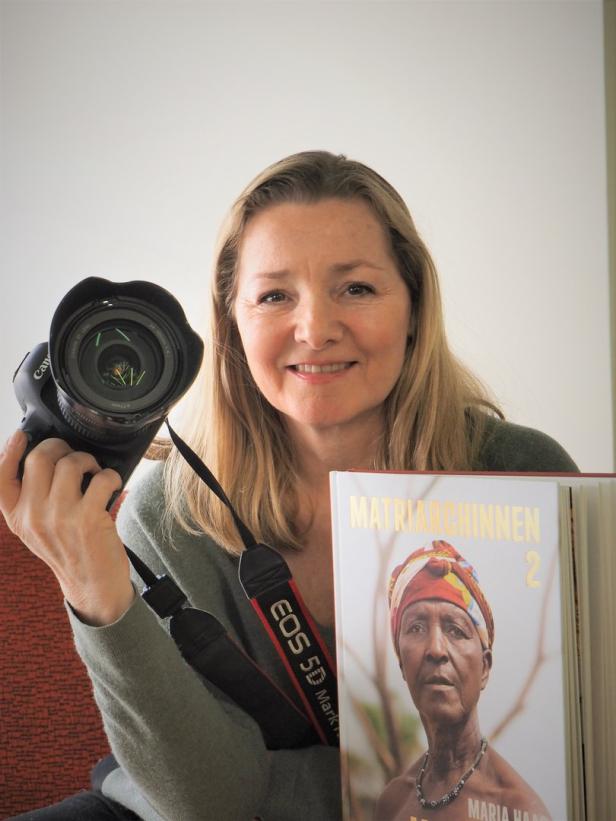

„Viele glauben, dort sind die Verhältnisse einfach umgekehrt, ein Spiegelbild des Patriarchats, aber so ist es nicht“, erklärt Maria Haas. „Diese Gesellschaften sind nicht hierarchisch, man begegnet sich auf Augenhöhe, da kann man schon einiges für uns mitnehmen“. Seit Jahren reist die Fotografin aus Klosterneuburg zu matriarchalen Gesellschaften rund um den Globus, erforscht und porträtiert diese Welten, wo Frauen das Sagen haben. Nun ist ihr zweiter Bildband dazu erschienen.

Fotografin ist sie schon lange, Industrie-, Produkt- und Porträtfotografie waren ihre Aufgaben. Doch der Tod ihrer Mutter wurde zu einer einschneidenden Erfahrung: „Ich wollte eine Veränderung, habe mir viele Fragen gestellt, was will ich machen, was kann ich bewirken“, erzählt Haas. Nicht nur um das „schöne Bild“, um eine Thematik ging es ihr. Und weil sie die Rolle der Frau in der Gesellschaft, das Ungleichgewicht, schon immer interessiert hatten, stieß sie auf Berichte über Völker, wo das anders ist.

Sie packte ihre Kamera und fuhr los. Das erste Ziel lag in China, in den Ausläufern des Himalajagebirges. Dort leben die Mosuo. Sie haben nicht nur eine eigene Sprache und Religion, auch ihre Lebensweise macht sie einzigartig. „Die Familie ist bei den Mosuo ein ganz besonderes Konstrukt – egal ob Mann oder Frau, man bleibt sein Leben lang im Haus des eigenen Clans“, erzählt Haas. Oberhaupt in den großen Clan-Häusern ist die Großmutter – Ah mi genannt. Sie erhält und verwaltet sämtliche Einkünfte des Clans und ihr gehört das gesamte Anwesen samt Land, das sie bewirtschaften. Den Besitz gibt sie an ihre Töchter weiter.

Für westliche Begriffe besonders ungewöhnlich ist die sogenannte „Besuchsehe“, so Haas: „Die bei uns üblichen Paarbeziehungen werden nicht gelebt. Die Männer kommen erst nach Einbruch der Dunkelheit auf Besuch und kehren noch vor Sonnenaufgang wieder in ihren eigenen Clan, in die Häuser ihrer Mütter, zurück“.

Faszinierende Motive

Auch wenn die Anreise über holprige Bergstraßen beschwerlich war, der Kontakt zu den Mosuo, wie auch zu anderen Völkern, die sie besuchte, fiel Haas nie schwer: „Ich zücke auch nicht gleich die Kamera. Zuerst suche ich immer (Anm. über den Dolmetscher“) ein Gespräch. Wenn ich dann frage, ob ich auch Fotos machen darf, erhielt ich fast nie eine Ablehnung“. Neben der Lebensweise („es hat mich beeindruckt, wie sie miteinander umgehen“) faszinierten die Fotografin auch die Motive: „Die alten Frauen mit ihren vom Leben gezeichneten schönen, markanten Gesichtern.“

Auf diese erste Reise 2016 folgten noch weitere: Ihre Eindrücke und Fotografien von den Mosuo sowie den Minangkabau in Indonesien und den Khasi in Indien waren 2020 Inhalt des ersten Bildbandes „Matriarchinnen“.

Nun folgte der zweite Streich: Mit Fotos von Matriarchinnen aus West Afrika, Costa Rica und Mexiko. Was Maria Haas bei allen diesen Gesellschaften gefiel, war „das andere Denken, dass Gewalt und Wichtigtuerei verpönt sind. Das Gemeinwohl hat einen besonders hohen Stellenwert“.

„Ich wollte diese Gesellschaften aber auch mit meinen Bildern festhalten. Sie leben nicht mehr wie vor Hunderten Jahren, die Jungen haben Handys und Social Media, viele zieht es in die Städte zu einem modernen Lebensstil.“

Haas: „So manche Ah mi sagte mit trauriger Gewissheit, dass sie wohl eine der letzten starken Großmütter gewesen sein wird und dass mit den Ah mis auch die Kultur der Mosuo verschwinden wird.“

Die Bildbände von Maria Haas sind im Eigenverlag erschienen und im Webshop erhältlich. Mehr Information unter mariahaas.at

Kommentare