Migration aus Afrika: Nicht die Ärmsten der Armen wandern aus

Das große Bevölkerungswachstum in Afrika wird den Migrationsdruck auf Europa massiv erhöhen, sagt der Afrika- und Migrationsforscher Stephen Smith. Europa zur Festung auszubauen, werde dagegen nicht die Lösung sein. Der Wissenschafter, der an der Duke University in den USA lehrt, im KURIER-Interview.

KURIER: Ihr neues Buch dreht sich um den kommenden Migrationsdruck aus Afrika. Sie sagen für 2050 einen „Ansturm“ auf Europa voraus, weil die Bevölkerung Afrikas von heute 1,3 Milliarden auf 2,5 Milliarden wachsen wird.

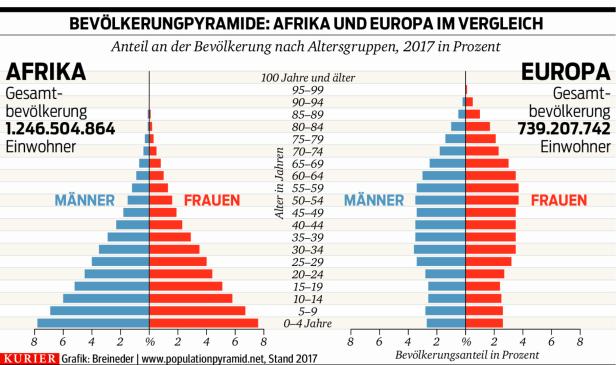

Afrika ist der letzte Teil der Welt, der sich im demographischen Übergang befindet, d.h. wo zuerst die Sterberate und dann, zeitlich versetzt, die Geburtenrate sinkt. Um sich den Wachstumsschub wirklich vorzustellen, muss man ihn langfristig betrachten: 1950 gab es ungefähr 250 Millionen Afrikaner, ein Jahrhundert später werden es zehnmal so viele sein.

Wenn Europa während dieser Zeit vergleichbar gewachsen wäre, gäbe es in dreißig Jahren statt 500 Millionen 3,6 Milliarden Europäer.

Und auf einer ansonsten überall alternden Welt ist es ebenso wichtig, sich die „Jugendhaftigkeit“ Afrikas vor Augen zu halten: über 40 Prozent der Afrikaner sind jünger als fünfzehn Jahre. Diese jungen Menschen laufen nicht nur besseren Lebenschancen in Europa und anderswo nach. Sie laufen auch von den in Afrika noch vorherrschenden patriarchalischen Sozialstrukturen weg.

Es geht nicht nur um mehr Wohlstand, sondern auch um Freiheit.

Stephen Smith

Sie sprechen von 150 Millionen, wenn nicht mehr afrikanischen Migranten. Wie kommen Sie auf solche Zahlen? Schüren Sie ein Angstszenario?

Macht es Ihnen Angst, wenn ich Ihnen sage, dass es 1950 in Großbritannien - dem wichtigsten Kolonialstaat - nur rund 20.000 nicht-weiße Einwanderer gab und heute 14 Millionen?

Mir nicht, aber in jedem Fall ist das eine Tatsache. Was Europa und 2050 betrifft, kann niemand eine genaue Zahl vorhersagen, weil da zu viele Faktoren ins Spiel kommen. Aber man gelangt zu Größenordnungen, wenn man Präzedenzfälle betrachtet, wie die europäische oder mexikanische Auswanderung am Ende ihres demographischen Übergangs; oder Meinungsumfragen in Afrika, wo 40 Prozent der jungen Erwachsenen auswandern wollen.

Oder man schaut sich den Ansturm auf die amerikanische green card-Lotterie an: im Togo, mit 8 Millionen Einwohnern, hat jeder dritte Erwachsene seine Kandidatur für die Ausreise in die USA vorgelegt. Wenn der Migrationsdruck heute schon so groß ist, wie viel grösser wird er dann in der nahen Zukunft sein, wenn Afrika besser entwickelt ist?

Das ist paradox: Für Sie ist der wirtschaftliche Aufschwung Afrikas eine Voraussetzung für die massive Auswanderung.

In der Tat. Denn man braucht ja eine Minimaleinlage - heute ungefähr 2.500 Euros, je nach Ausgangspunkt - um sich auf den langen Weg nach Europa zu machen. Wir denken oft, dass „die Ärmsten der Armen“ auswandern. Aber ein Dörfler, der kein Geld hat und kaum die nächste Stadt kennt, bricht nicht nach London, Paris oder Berlin auf.

Es ist der wachsende afrikanische Mittelstand, d.h. gegenwärtig ungefähr 150 Millionen Menschen, der Auswanderung ernsthaft in Erwägung ziehen kann. Wenn die Weltbank Recht behält, wird sich dieser Mittelstand bis 2050 vervierfachen innerhalb einer Gesamtbevölkerung, die sich verdoppeln wird.

Schon heute haben Schwellenländer wie Nigeria, die Elfenbeinküste, Kenia, Ghana oder Südafrika pro Kopf-Einkommen, die sich mit Mexiko in der Mitte der 70-er Jahre vergleichen lassen, als dort die große Auswanderungswelle in die USA losging.

Aber bedeutet das nicht, dass Entwicklungshilfe offenbar Hilfe zur Auswanderung ist?

Kurz- und mittelfristig ist das der Fall. In den kommenden Jahrzehnten wird jedwede Verbesserung der Lebensbedingungen in Afrika erstmal die Auswanderungswelle beschleunigen, weil der Unterschied zu jenen in Europa sehr groß bleibt aber mehr Afrikaner die Mittel haben, um aufzubrechen.

Aber die Entwicklung Afrikas ist natürlich das gewünschte Ziel und langfristig auch die einzige Perspektive, unter der Afrikaner auf ihrem Kontinent bleiben werden, weil es sich dort vergleichbar gut leben lässt. In der Zwischenzeit müssen wir uns aber bewusst sein, dass Entwicklungshilfe keine „Migrationsursachenbekämpfung“ ist. Zyniker werden sich damit trösten, dass unsere Hilfe in Afrika ja bislang nicht viel entwickelt hat...

Sie behaupten auch, dass die afrikanischen Diaspora-Gemeinschaften den Migrationsdruck noch erhöhen werden.

Das sollte nicht überraschen, denn die in Europa ja schon zahlreichen Gemeinschaften funktionieren wie „Empfangsschalter“: sie nehmen neue Migranten auf und helfen ihnen auf die Sprünge. Das verringert die Risiken der Umsiedlung. Leider ist diese solidarische Unterstützung umso grösser, je schlechter die jeweilige Diaspora in ihre Empfangskultur eingebunden ist.

Je mehr afrikanische „Parallelgesellschaften“ es in Europa gibt, umso mehr werden sich Neuankömmlinge in ihnen zu Hause fühlen. Und ohne auf „Schmarotzer-Klischees“ bedienen zu wollen, vergessen wir nicht, dass Europa mit nur noch 7 Prozent der Weltbevölkerung die Hälfte aller weltweiten Sozialleistungen bestreitet. Wenn man für sich und seine Kinder eine sichere Zukunft sucht, dann ist Europa einfach die beste Wahl.

Aber stimmt es nicht, dass zwei Drittel der afrikanischen Migranten ihren Kontinent gar nicht verlassen?

Das stimmt heute, wird aber morgen so nicht mehr der Fall sein. Gegenwärtig wandern 68 Prozent der Migranten lediglich von einem in ein anderes afrikanisches Land. Aber vor dreißig Jahren waren es mehr als 90 Prozent und in den nächsten dreißig Jahren wird der Anteil weiter schwinden, während die Gesamtzahl der Migranten exponentiell ansteigt.

Muss sich Europa abschotten?

Ich glaube nicht, dass die Sicherung der europäischen Grenzen das Nachbarverhältnis mit Afrika regeln kann. Aber die Grenzsicherung wird immer Teil der Lösung sein. Im Übrigen schottet sich Europa bereits ab, und nicht nur das „populistische“ Europa.

Auf deutsches Drängen hin sind der Türkei 6 Milliarden Euro versprochen worden, um 3 Millionen Flüchtlinge - in der Mehrheit Flüchtlinge, nicht ökonomische Migranten - von Europa fernzuhalten. Und Italien verhandelt mit libyschen Warlords, und Europa ganz offiziell mit Umar al-Baschir, dem vom Internationalen Gerichtshof mit Haftbefehl gesuchten, sudanesischen Präsidenten.

Aber nochmal: europäische Schlagbaumpolitik wird die Grenzen nicht sichern können. Dazu ist die Herausforderung viel zu hoch. 2015 war da nur ein Vorspiel.

Ihrer Meinung nach, was kann Europa denn tun? Und was Afrika?

Ohne altruistischen Taumel und ohne fremdenfeindliche Hetze muss sich Europa völlig bewusst werden, dass Afrika sein Nachbar ist und dass man mit Nachbarn einen "modus vivendi" finden muss.

Ein Teil der Einwanderungskandidaten wird sicher nach Europa kommen, am besten wohl dank neuer Formen legaler „Zirkulär-Migration“, d.h. mit mehrjährigen Aufenthaltsgenehmigungen, an deren Ende die Rückkehr nach Afrika von dort eine neue Anreise ermöglicht - das hätte auch den Vorteil, die Verantwortung zu teilen, statt Europa einseitig in eine für Afrikaner unzugängliche „Festung“ umzubauen.

Europa sollte sich aber auch eingestehen, dass es seinen Bevölkerungsschwund und seine gefährdeten Sozialsysteme nicht mit afrikanischem „Rentenfutter“ retten kann. Es ist einfach unsinnig zu behaupten, man brauche eine Menge unterqualifizierter Ausländer, wenn in mehreren europäischen Ländern rund ein Fünftel der Jugend keine Arbeit findet, weil die Arbeitsplätze weg automatisiert, wenn nicht „robotisiert“ werden.

Und was kann Afrika zu einer Lösung beitragen?

Alles, was das Leben auf dem Kontinent ertragbarer oder zumindest hoffnungsvoller macht - und das ist sehr viel, wahrscheinlich mehr als man auf kurze Sicht realistisch erwarten kann. Aber selbst wenn nur ein Bruchteil der Energie, die heute darauf verwendet wird, Afrika den Rücken zu kehren, für eine Verbesserung der Lage eingespannt würde, sähe es schon besser aus.

Für eine langfristige Lösung muss endlich das Tabu der Familienplanung fallen. Angesichts seiner Produktionskapazität ist Afrika bereits heute überbevölkert. Auf einem Kontinent, der zum Drittel aus Wüste besteht, wo man noch auf die Agrarrevolution und die Industrialisierung wartet, sind selbst 45 Menschen pro Quadratkilometer einfach zu viel.

Gegenwärtig müsste Afrika jedes Jahr 22 Millionen Arbeitsplätze schaffen, um gerade einmal die Neuankömmlinge auf dem Arbeitsmarkt einzustellen. Aber nur etwa 2 Millionen Stellen werden geschaffen, d.h. nächstes Jahr warten dann schon 42 Millionen auf einen Broterwerb.

Angesichts solcher Missverhältnisse scheint der Weg nach Europa - nicht uns, aber den meisten jungen Afrikanern - vergleichsweise kürzer und weniger riskant.

Soeben in deutscher Übersetzung erschienen. Stephen Smith: Nach Europa. Das junge Afrika auf dem Weg zum alten Kontinent.244 Seiten; 17,40 Euro

Kommentare